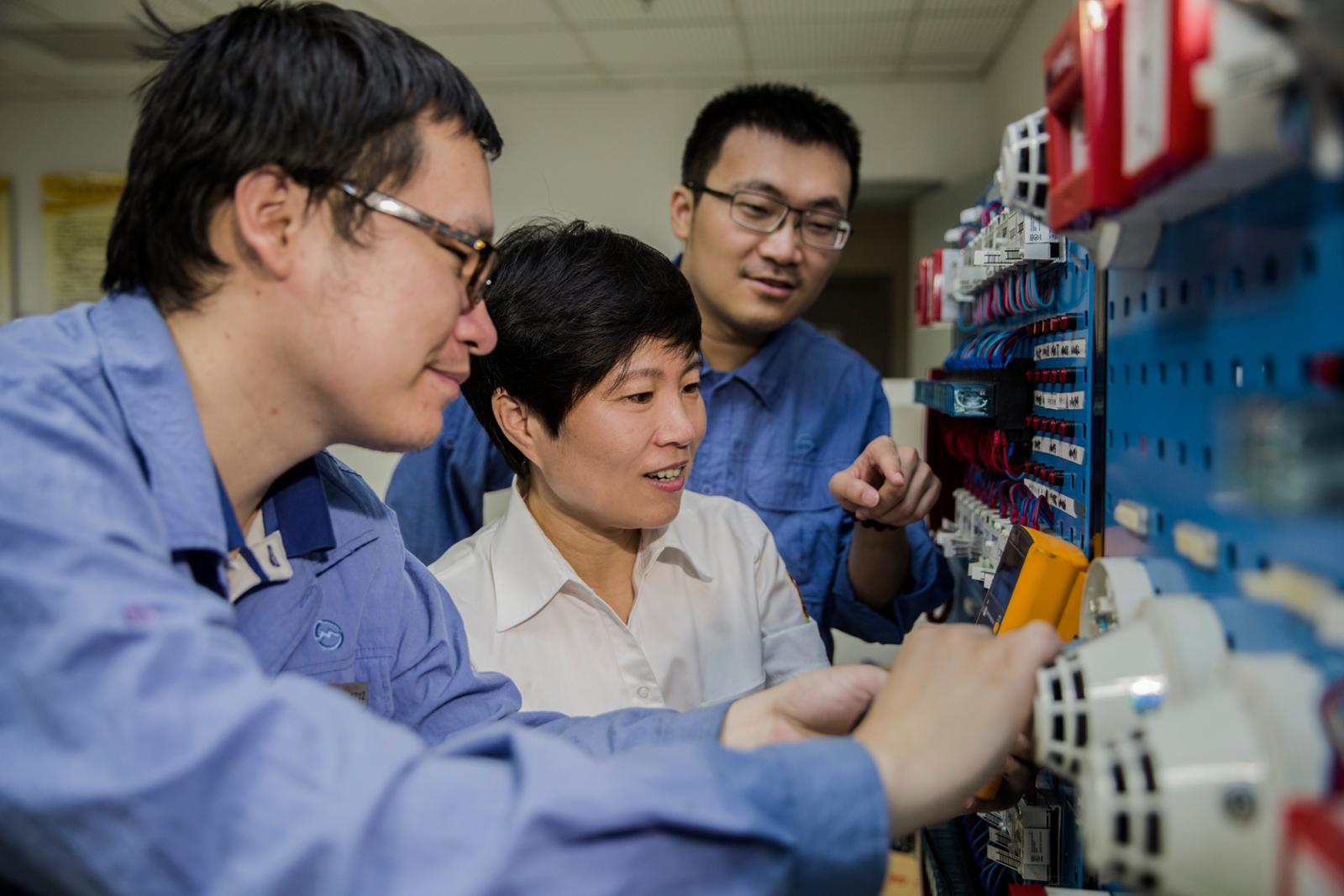

齐耳短发,皮肤白净,身材娇小却声音响亮,是笔者对严如珏的第一印象。从地铁值班员到上海工匠获得者,26年间,上海地铁第一运营公司技术主管严如珏秉承工匠精神,不仅自己技术过硬,成长为集团技师,担任严如珏综合监控工作室组长,还带出一批“战斗力”满分的青年技师团队。日常工作中,严如珏言传身教,告诫成员“始终把乘客安全记心间”。

精打细磨仿真车站

严如珏综合监控工作室于2012年成立。走进这间工作室,笔者被一个长约5米、宽约2米的迷你仿真车站模型吸引。模型以1:35的比例建造,耗费工作室人员2年的心血。

“为了帮助刚入职的员工更好地了解地铁内设备,集团领导希望我能带领工作室成员做出一个仿真车站模型。起初我们考虑一定要把模型做成动态的,这样才能达到以小见大的目的。”严如珏道。

在实施过程中,遇到第一个问题是风机的选择。“风机既能送出强劲的风力,型号大小也需合适。”工作室成员分工合作,有人从网上选购素材,有人在实验室不断测试。经过半年调试,终于解决了风机调配问题。

送风问题解决了,接下来改进水循环、安装自动扶梯……经过无数次测试,前后用了两年时间,迷你仿真车站终于“竣工”。

据悉,该车站机电设备仿真模型获得了国家发明专利。模型被大量用在车站值班员、车站设施设备检修等培训课程上,帮助学员“透视”一座车站的“五脏六腑”,提升了车站员工技能水平,为车站安全防范提供保障。

把细节做到极致,也正体现了严如珏认真钻研的工匠精神。

更新设备消除隐患

严如珏告诉笔者,工作室成员包括高级技师4名、技师3名、高级工4名、工程师1名。工作室成立后,每次遇到难题,她会第一时间召集成员开展头脑风暴。“经过几个小时的讨论,我们往往能把不可能变成可能。”

在一次施工改造中,地铁5号线剑川路基地消防电话清晰度降低,需及时更新设备,消除安全隐患。按正常解决方案,工程需穿越轨道,整体拆换电话线。但这样涉及部门过多,又会产生大量施工费。

“办法总比困难多。”严如珏引导工作室成员,从现有技术手段出发,集思广益,畅所欲言,最后由她整理归纳出一个省时高效的办法。在不改动基地原有消防系统布局的基础上,对原有系统设备进行小范围技术改造,将设备完好率从原先7.3%提高到100%,确保了剑川路基地消防电话的正常通话。

此项技改为公司节约40余万元改造费用,并获得2013年上海市工程建设优秀QC成果一等奖。

有人称严如珏为“发明家”,她谦虚表示自己是集团培养出来的一名技师,凭着“坚持不懈”的韧劲走到今天。如今,她也要把“专注、坚持、创新”的劳模精神代代传下去。