头图:上海宝冶冶金工程有限公司承建的上海宝山再生能源利用中心项目,屋顶34213平方米的绿地即将种植完成。

公司成立五年,已创建五个劳模及工匠创新工作室。上海宝冶冶金工程有限公司(下称“冶金工程公司”)是上海宝冶集团有限公司全资子公司,依托劳模和工匠的带动引领作用,该公司培养出“上海工匠”3名、“冶金工匠”6名,打造各专业、各系统复合型人才,引领公司高质量发展。今年,该公司荣获2023年“全国五一劳动奖状”称号。日前,记者走进这家企业,探访该公司的创新“密码”。

自主创新

技术必须牢牢攥在自己人手中

曾因创下72天快速大修宝钢高炉,冶金工程公司总经理、同时也是2020年全国劳模李鹏被业界誉为“高炉王”。谈到赫赫有名的“高炉传奇”,他深有感触:“核心技术必须攥在自己手里。”

与高炉的这段故事,李鹏向记者徐徐道来。早在20世纪80年代,上海宝冶作为冶金行业龙头老大,已经带领我国的高炉建设施工在数量和质量上占国际“排头”。“1985年,我们承建宝钢一号高炉,也是当时国内容积最大的高炉,技术成熟度和安全度已经能与日本比肩。”李鹏回忆道,每个高炉10来年要进行一次大修,以保证工业安全,而大型高炉新建和大修周期都很长,在高炉大修上,我国一直被国外“卡脖子”。

当时宝钢高炉的年产量大约为400万吨,经济效益数以亿计。作为那时候国际一流的冶金单位——日本新日铁掌握高炉快速大修各项核心技术,该公司能将大修时间控制在百日以内,尽量缩短因停修带来的经济损失。宝钢在二号高炉大修之际,想采用他们的技术,然而当时他们要出1亿的天价技术转让费,且只能作为一次性技术使用。“也就是说,我们使用一次他们的技术,就要给他们一个亿。”这震惊了业主和承建方。李鹏那时候是上海宝冶的冶金工程技术负责人之一,他直言,就在当时他们实实在在地明白了技术的“含金量”,也是那时候下定决心,一定要自主创新。

为了不受制于人,业主宝钢决定选择自主开发。在没有参考、没有指导的条件下,李鹏带领的冶金团队咬着牙,响应业主的要求,定下目标,以科技创新为驱动以宝钢二号高炉的拆除与重建为载体,与宝钢联手,攻克了重重难关。采用新技术,首战告捷,仅用98天完成施工任务。

这打破了发达国家在大型高炉短期化建设领域的垄断地位,首开我国特大型高炉短期化大修的先河,后又在宝钢四号高炉大修中创出了72天震惊业界的行业“神话”,已然将当年我国难以望其项背的外国企业甩在身后。

繁衍孵化

创新工作室成为高精尖技术的创新阵地

如何将一人智慧发挥最大效用,将一项技术传承发扬?2016年,宝冶集团内,李鹏创新工作室应运而生,围绕高炉大修技术展开技术攻关。其成员一部分是跟着他完成高炉大修项目的70后团队成员,同时集结了公司内有着较强技术本领的80后,还吸纳新进公司表现出色的90后,老、中、青三个年龄段的职工构成工作室的创新主力军。

公司成立后,评选为全国劳模的李鹏推动工作室进一步升级为劳模创新工作室。从这个工作室走出的公司技术骨干们而今也相继成才,细分技术研究领域,围绕“大型氢基竖炉冶炼建造技术”“大型环保型石灰窑建造技术”“镍铁火法冶炼建造技术”“绿色环保垃圾焚烧厂建造技术”四大冶金工程核心技术,以三名“上海工匠”、一名“冶金工匠”为领头人,成立了钱国电气安装调试工作室、耐火材料创新工作室、上海宝冶绿色节能型石灰窑EPC技术创新工作室、工业建筑现代焊接技术运用创新工作室。五个创新工作室团队成员皆涵盖领头人、技术负责人、技术专家及年轻人才。

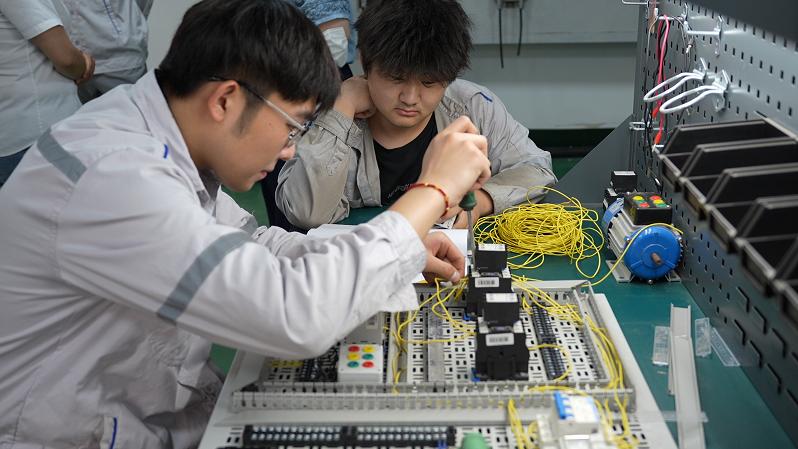

采访当日,记者在钱国电气安装调试工作室内看到到六七个年轻面孔,他们正一边拿着电路图表,一边在各项装有复杂电路的面板前调试。该工作室领军人、上海工匠钱国告诉记者,这些都是今年新加入公司的年轻人。工作室不仅是技术研究阵地,也是年轻一代成长的实习基地,内设非常齐全的模拟电气设备,帮助他们筑牢扎实的电气调试基本功。“从工作室出去的新人,最起码电工四级起步,即中级工的水平。”钱国说。

钱国电气调试创新工作室内,新员工正进行调试实践。

该公司的五个创新工作室侧重不同且各有特色,既有技术类,又有技能类。钱国介绍,他的工作室就属于技能工作室,偏向于实践。目前该工作室研发的两个项目都是从现场施工出发,解决工作中遇到的难题。

李鹏创新工作室目前的技术负责人闵良健进一步补充到,公司每年根据年度任务,为各工作室分别设立创新课题大方向,此外,工作室的科研创新大部分与项目相结合,五大创新工作室成员不是各立门户,而是共同服务多个公司项目,紧密联系、相互协作,在不同项目中发挥技术创新的合力。

拿北京冬奥会中设计难度最高、施工难度最大、施工工艺最为复杂的项目——国家雪车雪橇中心的赛道举例,赛道高密度高强度混凝土喷射技术开创了国内结构喷射混凝土施工技术应用的先河,这就是几个创新工作室合作的成果。闵良健介绍,雪车雪橇项目工艺复杂且综合,李鹏劳模创新工作室联合耐火材料创新工作室共同从设备选型、喷射料研发到喷射工艺研发、特殊操作人员培训等部分进行技术攻关,大家各有分工,又相互合作。通过200多次反复材料、喷射和精加工工艺试验,成功研发出多项新技术。

近年来,冶金工程公司获评上海市高新技术企业,肩负“冶金建设国家队”重任,该公司党委副书记李红表示,将继续践行“核心技术必须攥在自己手里”这句箴言,让研发业务与公司发展紧密结合,把创新工作室打造成创新成果孵化地、人才培养聚集地。