主动脉夹层是指主动脉的内膜出现破口,血流通过破口进入内膜和中膜之间形成真假腔,并撕裂至主动脉远端的疾病,严重威胁患者的生命。复旦大学附属中山医院血管外科团队长久以来聚焦以微创手术为主的主动脉夹层治疗模式,经过不断地优化和规范的临床研究,改良了TEVAR治疗体系,切实提高了主动脉夹层的治疗效果,改善了患者的预后。

TEVAR手术是通过腔内技术在胸主动脉内置入覆膜支架封堵夹层的原发破口,以恢复主动脉夹层真腔的血流,促进夹层假腔内血栓形成,从而促进主动脉重塑的微创治疗方式。与开放手术相比,TEVAR手术具有创伤小,可以明显降低围手术期死亡率和并发症发生率的优点。但是,TEVAR手术的支架近端至少需要1.5cm的正常血管作为锚定区进行固定,而部分患者因没有充足的锚定区,需要通过将支架覆盖左锁骨下动脉的开口以获得足够的长度。因此对于这部分患者,在TEVAR手术中需要进行左锁骨下动脉重建以恢复血流。

既往重建左锁骨下动脉的方法主要包括烟囱技术、单分支支架技术和体外开窗技术。烟囱技术虽然技术简单,可以缩短手术时间,但是容易发生烟囱支架受挤压导致闭塞和内漏的风险;单分支支架为成品化的器械,具有较高的安全性和有效性,但对患者血管的解剖结构提出了一定的要求;体外开窗技术是预先在无菌台上将主动脉覆膜支架释放,根据术前主动脉CTA重建数据,在覆膜支架相应部位进行精确的开窗或开槽,然后回装至输送杆内,再进入体内予以释放。此方法一般不需要肱动脉切开或者穿刺,但由于体外开窗的方式没有统一的标准,存在定位不准和内漏发生的风险,且对手术医师的经验和技术要求较高,存在一定的安全隐患。

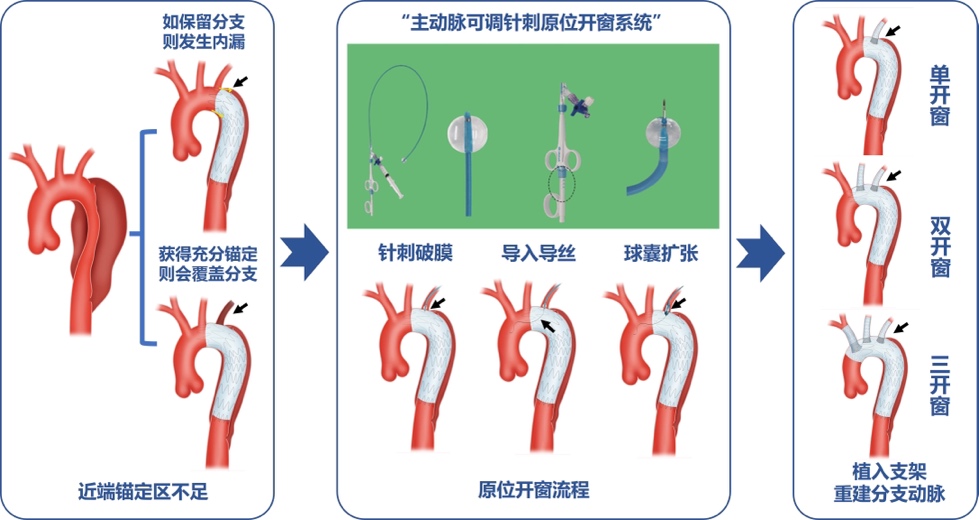

复旦大学附属中山医院血管外科团队结合以往技术的优缺点,通过研发原位开窗系统(利用可调弯鞘、可调穿刺针进入支架膜部,通过针刺力量破膜建立窗口,然后在弓部动脉分支内置入支架以重建弓上分支动脉),使解剖条件不适合腔内手术的患者获得微创治疗的机会,将TEVAR适应症拓宽到所有StanfordB型夹层和大部分StanfordA型夹层(既往需要开胸、深低温、停循环巨创手术)。将主动脉夹层的腔内微创治疗率从70%提升至90%,相关并发症发生率由15%降低至5%,单个弓上分支动脉重建时间从60分钟缩短至15分钟以内,极大地提高了TEVAR手术的治疗效果。

该项技术已完成商品转化,在国内血管外科领域中广泛应用,提高了TEVAR的整体疗效。相关临床研究结果发表于EurJVascEndovasc(2022)和JEndovascTher(2019)杂志,被“StanfordB型主动脉夹层诊断和治疗中国专家共识”(2022版)引用。相关成果获上海市医务工会“星光计划”一等奖、上海市科委“职工优秀创新成果奖”二等奖等多项奖项。亚洲血管外科协会主席、香港QueenMary医院血管外科主任StephenW.K.Cheng教授(Vascular.2020;28:333-341)曾高度评价:“此针刺原位开窗系统具有特殊优势,在临床应用中具备确切应用价值。”