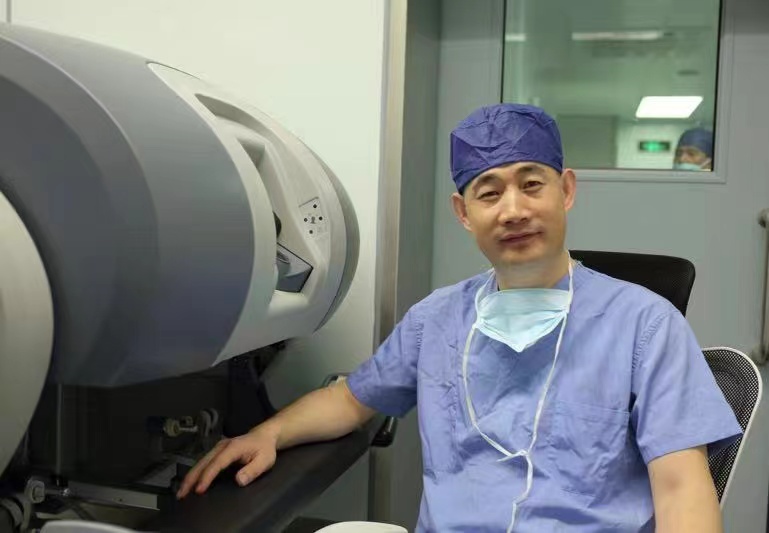

下午4点40分,李志刚头戴手术帽,匆匆赶回办公室接受采访。他刚从手术台下来,而这个时间,如果不手术,他通常会与研究生一起讨论课题。采访结束后,还有几台手术在等着他……

这天上午,李志刚被任命为上海市胸科医院胸外科主任,重任在肩,他更忙碌了。而眼前的他,说话不疾不徐,云淡风轻,却是一副宠辱不惊的样子。

谈到食管学科和各种术式,他眼里有光,“食管癌最佳的治疗方式是不开刀,所谓不战而屈人之兵”。他的目光笃定而自信,最近,团队关于食管癌保器官治疗筛选方法的最新验证研究成果,即将发表在英国外科杂志上,“这是我们食管癌新辅助免疫治疗系列研究的一部分,后续还有很多研究成果都会出来”。

履新前,李志刚是上海市胸科医院胸外科副主任、食管亚专科主任。他牵头建立全国最大的食管外科中心、全球最大的机器人食管癌微创外科中心,在该领域为上海赢得了全国声誉;牵头制定机器人食管癌外科、食管免疫治疗等国际国内共识,成果成为NCCN和中国CSCO指南证据来源,极大地推动了该领域的临床进步。

他是上海市领军人才,上海市优秀学术带头人,国家自然科学基金委、科技部重点课题牵头科学家,2023年“上海工匠”。李志刚说,《孟子·尽心上》曰“大匠不为拙工改废绳墨”,即坚持按照自己内心的原则做好一件事情,不随波逐流,工匠精神亦如此。“首先要做好,精益求精;其次要不计得失,持之以恒;最后,能传世,并带出一批这样的人。”

创新就要直击临床痛点

“免疫治疗对食管癌特别有效,而怎么挑出药物敏感人群,剖析他们为啥敏感,尤为关键。”这些年来,李志刚一直在寻找好的筛选方法去选出这类敏感病人,让他们可以推迟甚至不做手术,却能达到和手术一样甚至更好的疗效,最新的食管癌保器官治疗筛选研究成果就直接回答了这个问题。

中国是食管癌高发国家,每年新发和死亡病例占全球病例的一半左右,其中,90%以上都是食管鳞状细胞癌,大多数患者确诊时已处于中晚期,直接手术效果不佳。为了探索免疫治疗在可手术食管癌患者中的疗效,2019年李志刚团队在国内牵头开展食管癌新辅助免疫治疗试验(NICE研究),2023年,转化研究成果发表于国际权威肿瘤学专刊Cancer Cell (IF 50.3),开辟了食管癌精准免疫治疗新赛道。“当前的食管癌免疫治疗还不够精准,临床仍缺少指导用药、预测疗效的生物标志物,NICE研究系统解析了食管鳞癌免疫治疗疗效差异人群的细胞分子特征。”李志刚略一沉吟后,打了个比方:“我们的研究就像打仗,消灭了一个旧世界后,如何才能建立一个新世界?这实际上需要一个科学的方法,在药物治疗的基础上去重建一个患者不手术的理论基础。”

在李志刚看来,医学创新来自疾病的需求、技术的预判,创新要直击临床痛点。他聚焦免疫治疗研究,是为了解决“不开刀也能治愈”;而专注机器人辅助手术,则是为了让更多患者“小损伤获得大受益”。在他的带领下,胸科医院食管外科成为全球最大的食管癌机器人治疗中心、国产机器人重要的前沿临床开发基地,单中心完成机器人辅助食管癌根治术数量居全球首位。他还牵头制定国际机器人食管癌手术专家共识,主持全国首个McKeown食管癌机器人手术TR400课程,培训全球医生超过150名。

“机器人特别适合开展食管癌手术”,李志刚解释说,这是他们三年随访对比后的发现。因为食管癌的解剖区域非常狭窄,淋巴结转移多,机器人精细操作,可在更短时间内更好开展淋巴结清扫。相关成果发表于国际权威外科期刊《外科学年鉴》,填补了该技术在迭代进程中的证据。“外科治疗的进步不外乎三个方向:操作更简单、肿瘤切除效果更好、手术更安全,机器人手术具备上述所有优点,未来国产机器人大量上市,治疗成本会大幅降低,机器人手术会越发常见、更加智能。”李志刚认为,未来,综合治疗将成为肿瘤治疗的常态。经过内科治疗和筛选后的疾病会给外科医生带来很多新挑战,包括更微创、更精细、更注重功能的保护。

做一站式疑难终末治疗中心

治疗疑难杂症,是胸科医院食管外科的特色,这里集中了很多复杂的气管手术、肺手术、食管癌手术,包括双肺移植、结肠代食管手术等,2015年至今,李志刚带领科室完成专科手术7000余台,其中复杂手术量高居全国首位。

民以食为天,食管上接咽部,下与胃贲门相连,是饮食入胃的必经通道,一旦发生疾病,因其特殊的生理位置、构造及其承载的功能,往往让患者备受煎熬,让治疗举步维艰。李志刚说,食管手术的难度有二:一是切除,把肿瘤切干净;二是重建,重建食管作为传递食物的角色功能,这一步更复杂。再加上围手术期较高的并发症发生率,食管手术令不少医生望而却步。

李志刚却不惧挑战,敢于迎难而上。“游离空肠间置重建消化道”被誉为食管外科领域“皇冠上的明珠”,是最复杂的重建手术之一。早在1976年,胸科医院黄偶麟教授带领团队率先完成了中国第一例游离空肠间置颈部消化道重建+显微血管吻合术。这项技术在国内曾一度沉寂,李志刚却认为,尽管手术机会不多,但关键时刻能为患者谋取更好的治疗结局,所以一有机会就琢磨这一术式。2017年,一位18岁的小伙子向他求助,患者在外地医院手术失败后,无法正常进食,病变位置正好是空肠间置的最佳适应证。李志刚带领团队展开技术攻坚,让患者重拾“经口吃饭”的快乐。

李志刚说,为大量患者和医学前辈“守住这份手艺”,是他们这代医者的责任和使命。目前胸科医院已大量开展游离空肠间置、结肠间置用于特殊食管癌切除后的消化道重建。他在传承中不断创新突破,还将外科救治的领域延伸至食管外科的各个复杂领域,如全喉下咽食管切除、颈段食管癌挽救性切除、复发食管癌再手术等高难度手术。

在李志刚的掌舵下,食管外科已经成为享誉业界的“一站式”疑难复杂食管疾病诊治中心,吸引全国各地的疑难杂症慕名而来。从内镜下治疗、微创胸腔镜或机器人手术,到食管癌综合治疗,患者都可以通过一个团队在一个诊疗空间里完成。“一站式不光是医疗服务,更多体现在治疗的深度上。”李志刚立志打造疑难复杂食管外科终末治疗中心,让别人不愿看、不能看的患者,都能在这里获得治疗。

一起站在确定的未来

1973年,李志刚出生在天津,高考被海军军医大学(第二军医大学)提前录取,他在那里读完了胸心外科的硕士、博士研究生。

2011年,他被选为美国胸外科协会的Graham Fellow,彼时美国胸外科协会在全球非北美地区遴选优秀外科医生,提供在北美一年的深度训练机会,他是当年全球唯一入选者。师从全球食管癌分期诊疗的发起人Thomas W.Rice教授,在北美5家胸外科中心接受系统临床培训,让他对食管外科产生了浓厚兴趣。“国外的规范化培训,每家医院都有特色,重视传承,在标准化过程中鼓励创新。”这些都对李志刚产生了深刻的影响。2013年李志刚加盟胸科医院胸外科,至2015年,食管外科亚专科化,他花了9年时间把食管外科从一个常规学科带到学术性领先学科。

执掌胸科医院胸外科后,李志刚将更多精力投入肺癌治疗,他打算借鉴食管外科的一些管理经验,打造一个特色更鲜明、差异化更明确的头部学科,推动胸外科走向新的高度。他认为,所有学科发展无外乎三点——业内声誉、患者口碑、社会美誉度,首先要做真正的医疗,不跟风,在规范基础上创新,做行业的标准,让业内声誉持续上升,而良好的声誉会带来更多患者,患者的口碑积累自然会提升社会传播率和影响力。三者互为因果,环环相扣,良性循环。站在明确的未来,他踌躇满志。

“外科医生要肯吃苦,食管外科医生更要能吃苦”,在那么多个身份里,李志刚最看重“医生”。他说,患者的成功才是医生最大的成功。“医学是标准化的学科,教课书上都写得很清楚,就看你愿不愿意做,如果大家都能把事情做成标准化,在标准化的过程中发现问题、逐一改善,再有些创新,就会不断取得进步。 ”