时隔9个月再访沈鑫,他带来了沪藏结核病联防联控的重要进展——上海疾控将与日喀则市签约共建“日喀则-上海高原公共卫生研究中心”,率先启动结核病专病队列研究。

这一突破源于上海发现的首例西藏大学生耐多药结核病例,沈鑫意识到从源头阻断结核病传播已刻不容缓。“我们将聚焦当地学生,完善新生入学体检,掌握结核病感染情况,来降低当地校园结核发病率,主动掐断传播链。”今年9月,沈鑫将带队再次赴藏启动该项目,而他已经在思考如何将技术帮扶延伸至喀什等其他高流行地区,构建跨区域结核病精准溯源防控网。

10万分之10,是全球2035年“终结结核流行”的目标,“距离‘终结’,我们还有最艰难的‘一公里’路要走。”他坦言:“挑战来自人口老龄化、重点人群防控技术欠缺、耐药结核病防控难等,需要预防关口前移、医防融合、社区全程精细化管理等协同发力”。沈鑫透露,他们在探索运用AI技术赋能智慧防控,在普陀部分医院试点的AI智能阅片,比人工筛查更高效精准,人机协作的结防新时代正在来临。

沈鑫,上海市疾病预防控制中心结核病与艾滋病防治所所长。20多年来,这位结防先锋以改革者之姿屡屡破题:从“三位一体”到“多病共防”,从上海模式到长三角协同,他在传染病防治体系建设、结核病重点人群干预、病原体耐药机制和分子流行病学研究等领域作出突出贡献,其创新实践已形成可复制推广的“上海经验”,在全国落地生根。

在沈鑫团队的努力下,上海结核病发病率20年下降56.5%,成为全国发病率最低的省份,2024年达到19.2/10万的历史最低水平,已提前实现全球“终结结核病流行”2030年目标(20/10万)。

“公卫人的价值,就藏在发病率的下降曲线里,写在百姓不知不觉的安全感中。”这位2025年上海市先进工作者,依旧保持惯有的低调务实,“我们是守护生命健康的隐形卫士,不求闻达,唯有脚踏实地做好本职工作,才能最终打赢这场‘无核’之仗”。

关口前移

10年内结核病发病率如何才能再降一半?沈鑫直言:任务艰巨,用老办法太慢,得换个打法。针对高危人群的主动筛查、预防性治疗,是比较经济有效的策略。

沈鑫擅长挂图作战、主动出击,通过资源整合与跨部门协作,将慢性传染病与慢性病防控管理深度融合,同时积极探索“关口前移,风险防控”“下沉社区,医防融合”“科技赋能,智慧防控”等手段,以期各个击破。

去年8月见到沈鑫时,他正和有关部门研究血透患者结核病防控办法,不到半年,“成人血液透析患者感染风险管理专家共识”便发表了,从筛查到干预,沈鑫为血透患者防核提供了一系列指导意见。“我国血液患者人数庞大,结核病负担又重,这群人一旦感染,发病与死亡风险特别高。”沈鑫一直盯牢血透患者、糖尿病、艾滋病等免疫力低下的高危人群,在国内率先提出“多病共防、精准防控”理念,将“沉默又危险”的结核潜伏感染者一个个“打捞”出来,早识别早干预,实现多病一站式“筛查-转诊-治疗-管理”服务,一揽子阻断多种慢性传染病的发展。

沈鑫说,“一老(老人)一小(学生)”是最容易被结核病“盯上”的“弱势群体”。上海已步入老龄化社会,结核病也面临老龄化难题,60岁以上老人占结核病发病率的40%,他们抵抗力低,合并其他基础疾病,治疗效果很差。

去年几家养老院接连出现疫情,给沈鑫敲响了警钟。在他的奔走下,由疾控、卫健委、民政联手发布“老年人集中住养服务机构肺结核防控的通知”很快落地,老人体检从此多了结核病筛查项目,并依托慢病健康管理支持中心开展随访检测,成效显著。作为中国防痨协会结核病控制专业分会主委,沈鑫5月底刚在汕头牵头举办老年人结核病防控专家研讨会,“全国顶尖专家共商老年人结核病问题,争取尽快推出相关指南、标准。”

而说到学生防控,沈鑫在“小本本”上又划掉一项——去年10月,上海市地方标准《学校肺结核疫情处置规范》正式落地,学生结防的篱笆扎得更紧了。

“筛查潜伏感染者是终结结核的关键,早发现一个,就能少传染一片。”沈鑫近年来着力构建预防性治疗体系,去年建成覆盖全市16区的31家预防性治疗门诊,加上全市78家医防融合门诊,一条“预防-筛查-诊疗-管理-康复”的全链条一体化管理网络逐渐成熟,全市已有近500人在预防性治疗门诊接受了治疗和规范管理。

“不给百姓添负担,不动声色识风险”,这是沈鑫希望的理想状态,但他也坦言,目前最棘手的问题还是密接者筛查率较低。“国家最低标准是1比3,要求一个患者至少排查3个密接者,上海不到1比1。科普宣传还要加把力,让老百姓意识到主动筛查的重要性。”

零的突破

去年采访中提到的几个“小目标”,沈鑫都已一一兑现,问及今年的任务清单,他说没把握的事不好说,但是有一项结核快速检测专利技术正在转化,有望让结核病筛查更快、更简单、更便宜。他口中的这项“零的突破”,是去年与华师大开展的科研项目,已经申请专利,即将从实验室走向市场。“先在上海试点,再推广到长三角、对口支援城市,让偏远地区的老百姓也能用得上。”

从零起步、由无到有,一点点创新突破,这位结防硬核战士的字典里没有“守成”两字,而是敢为人先,大胆探索超大城市结核防治新方案。

2001年,沈鑫初入疾控战线时,正值上海结核病防治体系改革关键期。面对无先例、无经验的困境,他和前辈加班加点跑基层、查文献、写方案,一遍遍推演一次次调整,最终构建起“三位一体”(疾病预防控制中心、定点医院、社区卫生服务中心)结核病综合防治模式。这一被世卫组织誉为“中国大中城市结核病防控的未来方向”的“上海模式”,纳入《全国结核病防治规划》,在全国7成以上区县快速推行。

耐多药结核病是医学界公认的“难啃骨头”,传染性强、难治且治愈率低。面对诊断延迟、药物可及性低、基层医疗能力薄弱等瓶颈,沈鑫带队研究耐多药结核病防治管理新模式,通过实验室“全面筛查”、专家组“统一定诊”、指定医院“定点治疗”、疾控中心和社区卫生服务中心“强化督导”、政府兜底“减免治疗”,将上海打造成全国耐多药结核病治疗保障最完善的“样板”,耐药治愈率超过90%。

在科研道路上,沈鑫始终坚守“结防问题就是科研课题”的信念,当年在复旦大学攻读病原生物学硕博期间,就把实验室安在了结核病防治一线。近年来,他主持国家级重大科研项目20余项,研究领域覆盖结核病预防控制、耐药机制、分子诊断等医学前沿。作为世界卫生组织专家咨询组委员,他参与制定6项全球结核病技术规范,并多次在国际舞台发出“中国声音”。

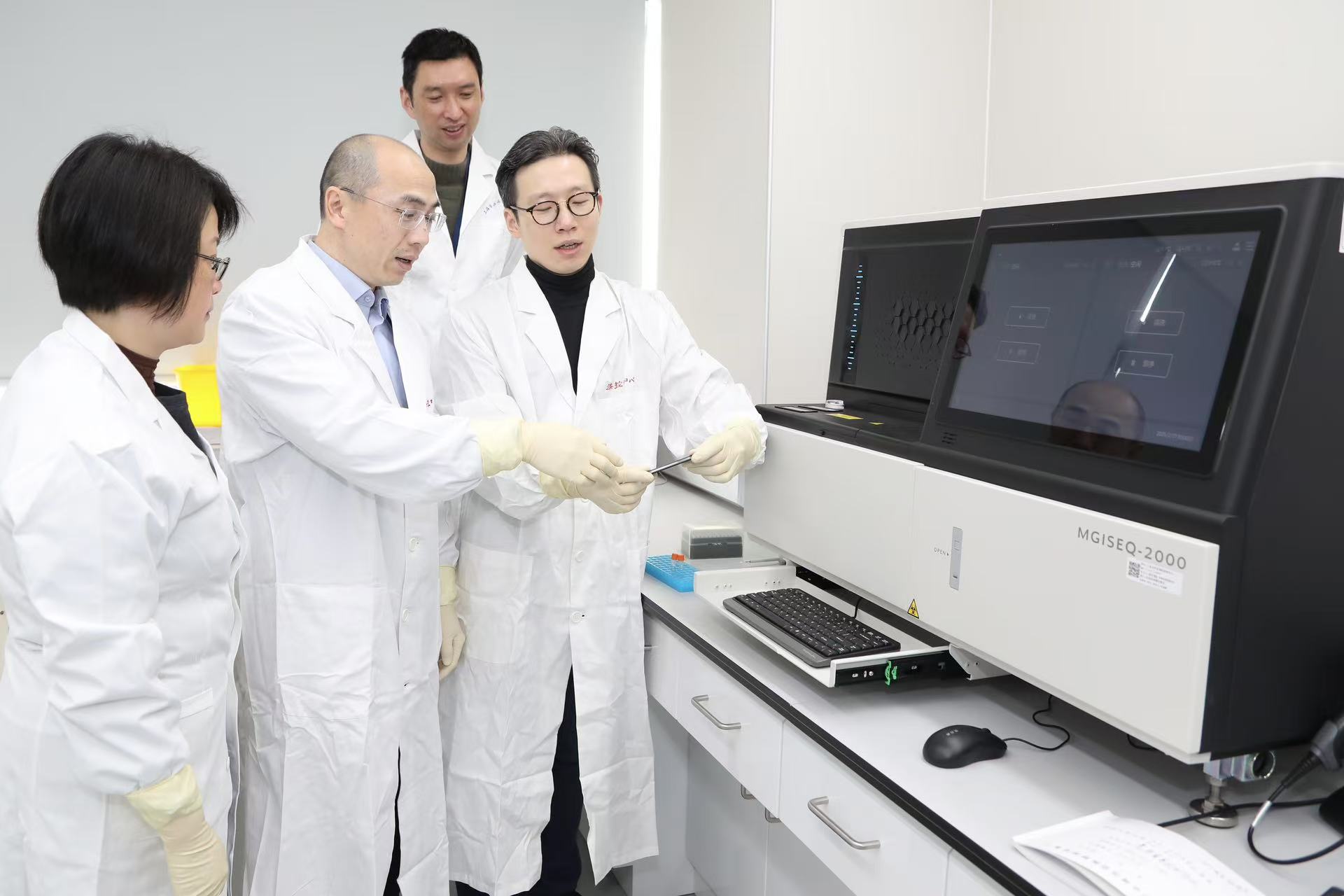

2024年搬入虹桥新大楼后,结核病检测实验室焕新升级,“我们有国际最先进的测序仪,可以将耐多药结核病诊断时间从传统的3~4个月缩短到半天。”沈鑫自豪道,这些高科技设备将配合流调,织就一张精准防控的天罗地网。

一路疾驰

作为学科带头人,沈鑫几乎拿过行业里所有重磅奖项,现在他培养的成员也在循着他的脚步,频频登上领奖台。最近,吴哲渊上榜“银蛇奖”。去年,肖筱入选“上海市公共卫生优秀青年人才”培养对象,每当传来喜讯,沈鑫比自己拿奖还高兴。

“一个人才的培养周期在10年左右。”他认为,忙与不忙,十几年后便见分晓。“现在不努力,机会来了也接不住。”他为每个人定方向、找课题、联系资源,开展个性化培养,带出了一支专业能力过硬、德才兼备、战斗力强的“特种部队”。成员说,这里做的科研项目比读研时都多,虽然辛苦但产出颇丰,越干越有劲。

“光一个人跑得快不行,守护城市公共卫生安全,要靠一大批人前赴后继、共同守牢防线。”从一线摸爬滚打过来,沈鑫深有感触道,疾控有着优良的传承,老主任梅建、全国劳模袁政安教给他“铜头、铁嘴、飞毛腿”的老疾控精神,他则接过接力棒,又赋予劳模精神新内涵——更快、更勤、更智能。“过去,处置疫情要花几天,现在三天就要追踪到位。时代在进步,结防手段先进了、方式变了、要求更高了,但不畏艰难、坚持跑现场的核心理念没变。”

同事眼里的沈鑫,是个儒雅内敛、勤勉踏实、雷厉风行的实干家、改革者,既有“定海神针”的沉稳,也有“一锤定音”的魄力,而他则始终保持疾控人的谦逊务实、科研追求、实用精神与理想主义,常对同事说“多讲方法,少提个人”,更愿意做那个“站在光环背后的人”。

眼下,沈鑫正在参与制定上海市2025~2030年结核病防治规划,他的前方始终悬挂“10万分之10”的目标,这种强烈的紧迫感和使命感,让他不舍昼夜,一路疾驰。