2020年11月5日下午,由上海现代城市更新研究院、上海市建筑学会城市更新专业委员会和天平路街道联合举办的“共建新生·活力社区——社区更新规划研讨交流会”于乌鲁木齐南路66号邻里汇举行。会上,上海营邑城市规划设计股份有限公司总经理俞进作了题为《党建引领下的静安寺街道社区生活圈规划实践》的主题演讲。

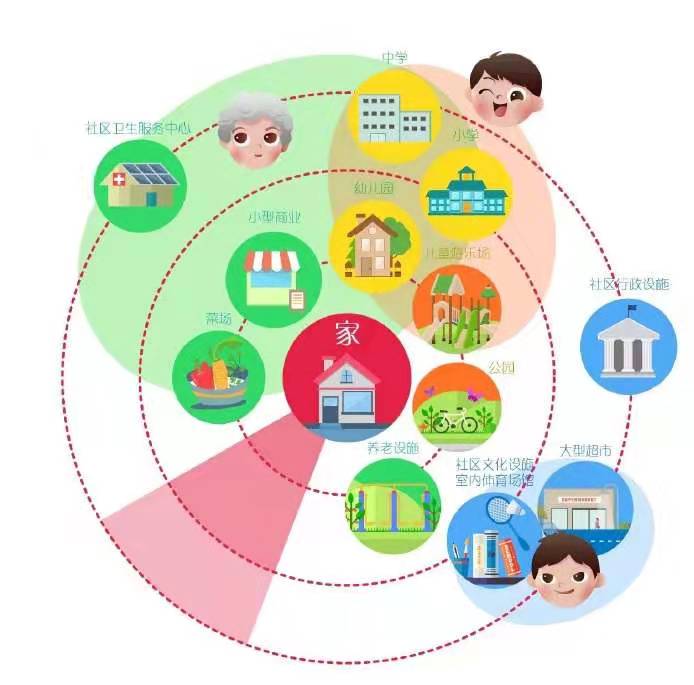

为落实“人民城市人民建,人民城市为人民”重要理念,越来越多的社区依托15分钟生活圈规划,打造幼有善育、学有优教、劳有厚德、病有良医、老有颐养、住有宜居、弱有众扶的人性化社区,最终实现“五个人人”的目标——人人都有人生出彩机会的城市、人人都能有序参与治理的城市、人人都能享有品质生活的城市、人人都能切实感受温度的城市、人人都能拥有归属认同的城市。

静安寺街道作为静安区重点发展建设地段,将全面对接区域发展需求,关注“社区”这一城市基本空间单元的建设,坚持共建共治共享,打造宜居宜业的幸福城区,打造社区幸福生活区圈。

项目团队在前期详实的现场调研、街道访谈、居民座谈、问卷调查的基础上,创新性地从党建角度出发,提出了以“大党建、强功能、优治理”为核心目标,围绕“优化社区公共服务功能与公共活动空间建设”的主题,建立“家门口”服务体系。

网格党建全覆盖,共建社区共同体

静安寺街道现已形成“1+11+37”三级全覆盖党建网格工作构架,已形成党建和行政管理服务的“双网融合”。

社区建成度高,空间资源有限。既有规划实施率接近94%,现状可更新地块实施难度大,后续更新更多将以置换改造、微更新为主。

老龄化程度高,高龄老人数量多。街道户籍人口中60岁以上人口约为42%,其中80岁以上老人3000余人,接近总人口的1/10,远超上海平均水平。

商务楼宇密集,驻区单位众多。静安寺街道区域分布着会德丰、越洋国际、1788国际广场等36幢知名商务楼宇, 区域内还坐拥南京西路、华山路、愚园路等多条全市著名的商业文化街以及久百城市广场等大型购物中心。街道还拥有丰富的社区单位资源,现有社区单位2700多家,多处市、区级公共设施。

历史底蕴深厚,海派文化气质浓厚。街道涉及3处历史文化风貌区、市级文保单位7处,区级文保单位1处,区级文保点45处,区域内拥有静安寺、百乐门,熊佛西楼、嘉道理公馆、枕流公寓等历史建筑,蔡元培、周信芳、张爱玲等名人故居,以及上海地下组织斗争史陈列馆、中共中央上海局秘密机关等红色基地。

打造同心幸福生活服务圈

进一步夯实党建网格,促进资源力量下沉,实现党政融合,同时,擦亮街道在公共服务领域的优势品牌项目,不断提高社区公共服务的供给水平和质量。建立“同心幸福生活服务圈”。

“同心幸福生活服务圈” 是以不断满足居民群众“就近、便利”的生活需求为出发点,依托37个党建微网格,围绕优化社区公共服务功能与公共活动空间建设,建立的10分钟步行可达的“家门口”服务体系。

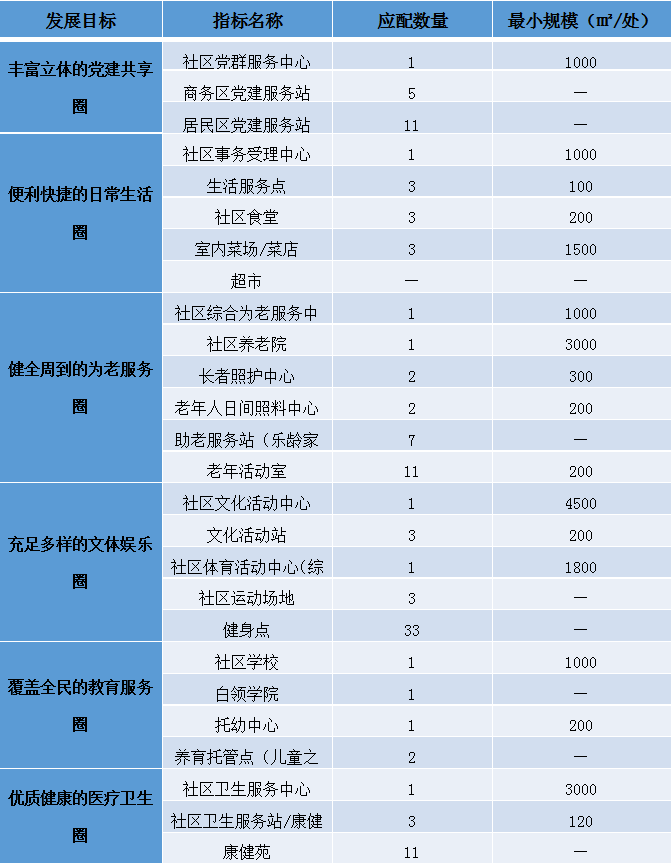

“同心幸福生活服务圈”旨在通过合理布局,满足居民群众在行政服务、养老帮扶、文体娱乐、健康卫生、便民生活等方面的物质生活和精神文化需求,主要形成党建共享圈、日常生活圈、为老服务全、文体娱乐圈、教育服务圈和医疗卫生圈六大服务圈。

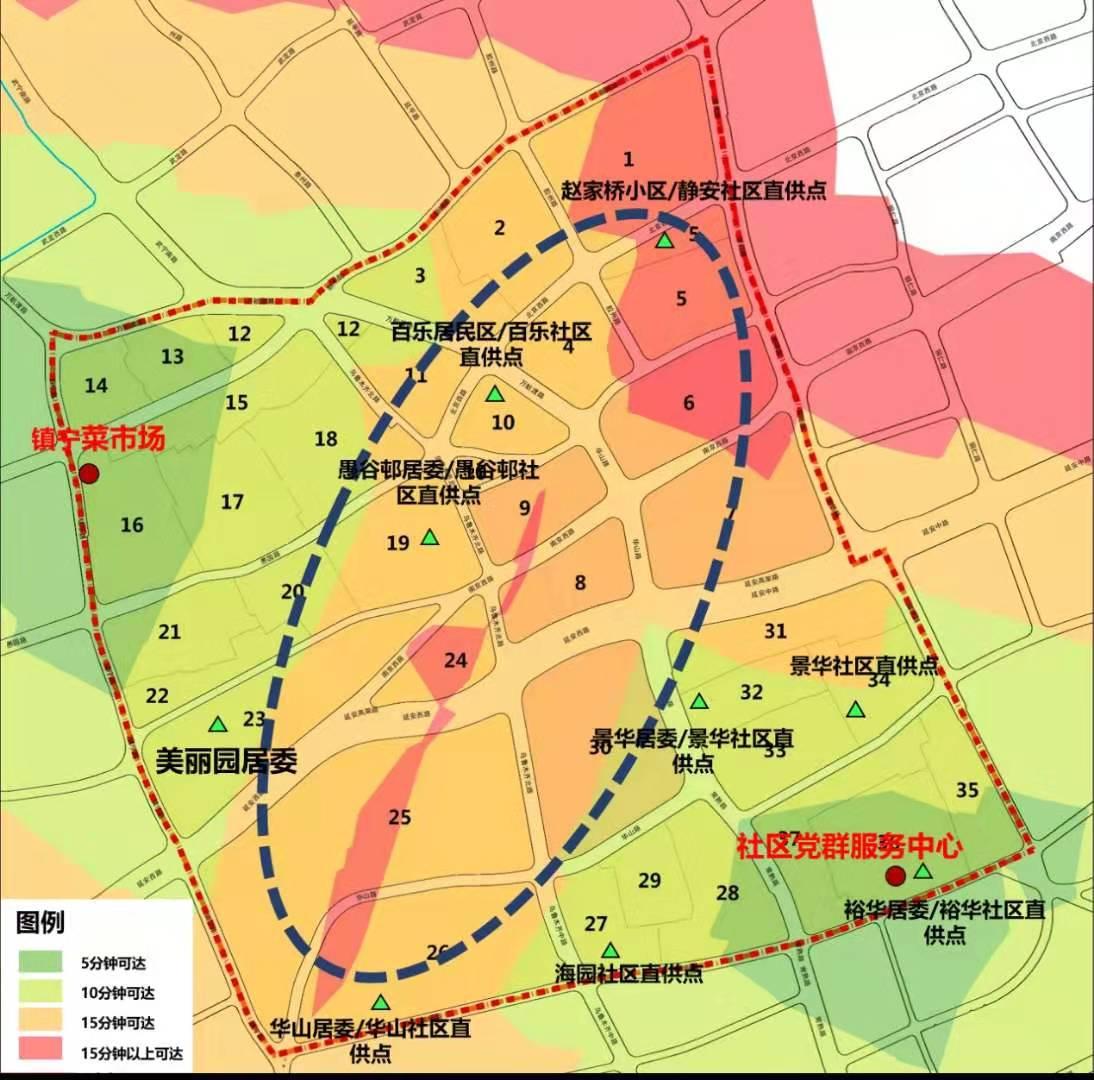

可达性

建立以道路、街巷为基础的网络模型。以老年人的步行速度为基准,根据各类社区服务社设施,通过GIS网络分析工具,按服务半径,建立该类设施的服务区(5min、10min、15min)。通过分析公服设施的服务覆盖面积和街道总面积的比值,反映设施在现实情况中中的实际可达性。

达标率

梳理相关标准及规范,从设施数量和规模上,对各类设施达标率进行评价。

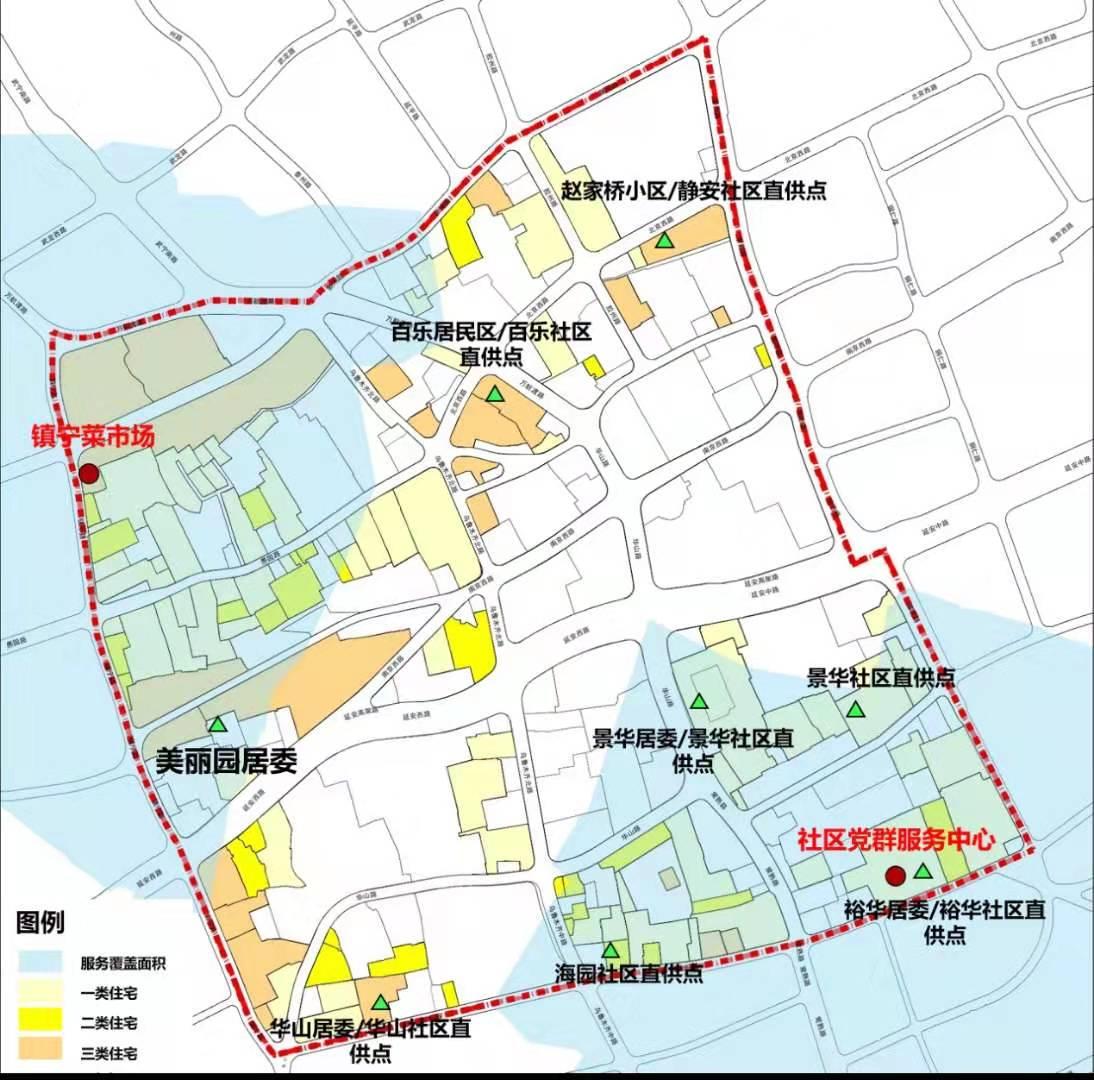

公平性

依托GIS网络分析,分析设施服务范围与居住用地的关系,来反映公平性的空间形态,测度设施资源配置的均衡程度。

满意度

通过问卷调研,现场走访和居民座谈等方式,对居民对于社区公共服务设施的满意度进行调差,并对各类设施进行评分。最终结合4个维度上的评分进行总体评估,形成短板清单。

评估结果

街道现状生活圈服务设施中,党建、养老福利和医疗设施在可达性、达标率和公平性上做得较好,日常生活、文体娱乐和教育服务设施有待通过同心幸福生活服务圈的打造,进一步补充和完善。街道需补充大型超市、社区体育中心、托幼中心和社区养老院这四类大型服务设施。

日常生活圈:街道北部需补充1处具有部分社区事务办理功能的设施;街道西南部需补充1处室内菜场/菜店;街道北部和南部需补充2处社区食堂;街道中部需补充1处生活服务点。

文体娱乐圈:街道南部和西部需补充至少2处文化活动站;街道需补充1处社区体育活动中心(综合健身馆)。

教育服务圈:街道南部和西部需补充2-3处可开展社区教育课程的场地;街道需补充1处托幼中心、2处养育托管点(儿童之家)。

同心幸福生活圈行动

行动策略

结合静安寺街道的区域特点和优势,形成五大行动策略。依托网格党建,整合社区资源依托37个基层党建微网格,进一步输血微网格、激活微网格,形成“地理范围基础平面+六个党支部立体支撑”的多维架构;在工作内容上,实现“大任务+微事项”,实现“党建引领在网格,资源力量在网格,协同治理在网格,美好生活在网格”。

盘活存量资源,集约复合利用。积极挖掘存量空间,引导设施“一站式”布局,倡导公共服务设施的集约复合利用和共建共享,提高服务设施利用效率。

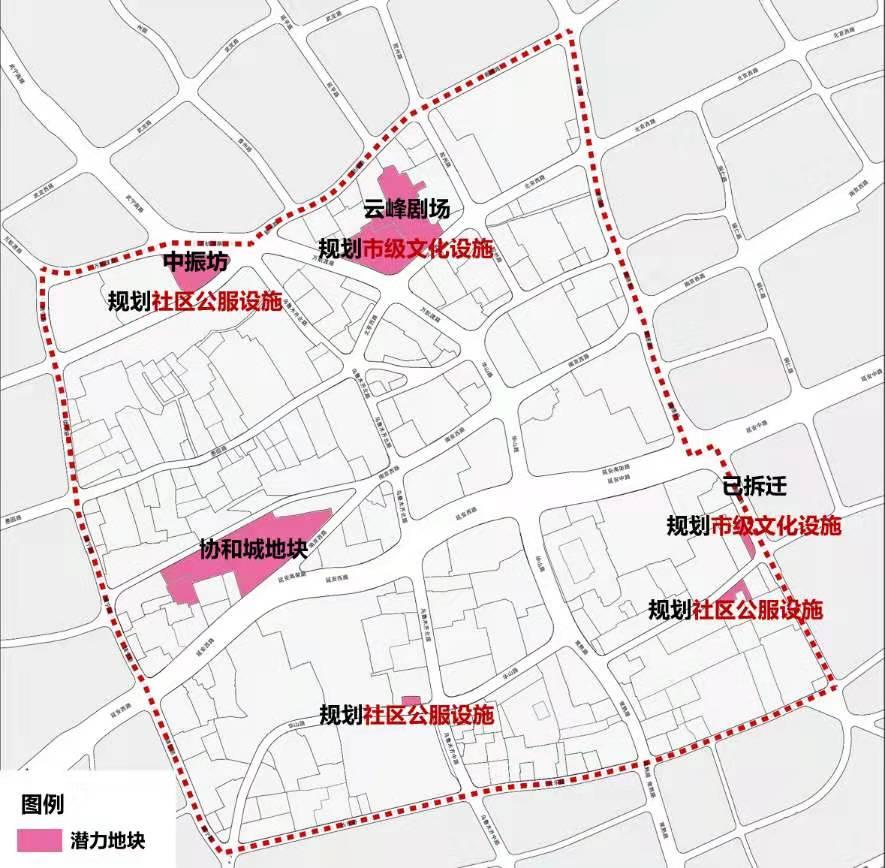

结合潜力地块,补充亟需设施。中心城区建成度高,空间资源有限,既有规划中的规划社区公服设施实施难度较大,建议结合近期即将开发地块,通过土地出让前评估或规划调整程序,综合设置亟需新增的社区公服设施。

创新服务模式,保障公平公正。在资源有限的情况下,设施及服务优先向弱势群体(如老年人、儿童等)倾斜,充分利用物联网、云计算、移动互联网等新一代信息技术的集成应用,将社区家居、社区物业、社区医疗、社区服务、电子商务、网络通信等整合在一个高效的信息系统之中,依托互联网和物联网的服务模式创新缓解当前公共设施紧张的局面和设施资源空间分布不均衡的问题。

需求导向的共治模式,多元主体的协同合作

从社区居民的需求为切入点,加大居民生活有关的生活设施的搭建,根据居民的需求调整自己的服务方向。在构建生活圈的过程中,倡导政府、社区居民、社区规划师、社会组织等多元主体的参与,通过上下互动、共同协助的方式来打造生活服务圈,实现社区治理方向的统一。

行动计划

资源互补、设施共享

对于文化活动站、社区事务受理服务点、生活服务点等可综合设置的设施,可通过腾挪现状设施空间或对现状设施共享并错峰错时利用,来解决设施不足的问题。

现状社区党群服务中心和美丽园居委活动室,空间较大,且现状设施使用率不高,建议结合这两处设施,在街道西部和南部各综合设立1处文化活动站。

结合高和大厦党群服务站以及愚园路上慈善超市,置入社区事务办理功能,部署“一网通办”超级自助终端,提供高频事项自助办理服务,打造“家门口”一站式服务区 。

结合新建、评估补点

对于需要有独立空间,如菜场菜店、养育托管店等设施,可结合既有项目和闲置空间,补充相关设施。

现状长乐路、乌鲁木齐北路交叉口东侧的长乐路966号闲置空间,可补充1处小型菜场,并综合设置生活服务点,满足南部居民的日常生活需求。

现状富民路92号地块已基本完成房屋征收、房屋拆除等工作,规划新建文化设施,建议结合建设,置入养育托管功能。

结合更新、规划调整

对于大型的社区服务设施,如社区体育中心、超市、社区养老院等设施,则结合城市更新、控规调整等规划程序,在编制过程中补充相关设施。

静安协和城所在地块现状空置,并已于2019年底被静安区规划资源局正式认定为闲置土地,在静安区单元规划中,该地块规划为商务办公功能区。建议未来结合城市更新,预留3000-4000㎡面积的社区公共服务设施,落实大型超市(2000㎡)和社区体育活动中心(1000-2000㎡)。

现状中振坊所在地块为规划社区公共服务设施,建议未来设施功能调整为社区养老功能和儿童服务功能。