12月15日,记者从长宁区举办的初心讲堂第十九讲“为群众办实事,做群众贴心人——《凝聚的故事》交流展示”活动中了解到,经过近一年的努力实践,长宁区“我为群众办实事”重点项目年度目标任务全面完成,并形成了70余项长效机制和制度举措。

据介绍,今年以来,长宁区将“我为群众办实事”作为推动新时代“凝聚力工程”建设的重要抓手,形成了“我为群众办实事”实践活动的“13+200+2000”三级项目清单,推出了党建引领下的社区治理“七个一百”实践行动,围绕“楼门口”服务、微空间开放、电梯加装等积极办好惠民实事。

经过近一年的努力实践,长宁区“我为群众办实事”重点项目年度目标任务全面完成,同时将建立“我为群众办实事”长效机制与深化“不忘初心、牢记使命”长效机制统筹考虑,形成长效机制、制度举措、政策文件70余项。

例如,通过组建长宁苏河滨水空间市容市貌党建联席会议,区绿化和市容管理局打造了宁聚里·风铃绿地党建驿站,逐步形成了以苏州河为纽带,星罗棋布的“宁聚里”党群服务阵地矩阵,并成为了群众爱去、闲时想去的“俱乐部”、“会客厅”。为解决市民在公共空间“没地方坐”“坐不下来”“不愿意坐”等问题,在全市率先启动公共空间休憩座椅优化提升工作,并制定了三年行动计划。

再如,岐山居民区位于愚园路历史风貌街区核心地段,有着市中心典型的成片新式里弄建筑群,是典型的“72家房客”,有着新式里弄普遍存在的“老年病”。“如厕难”问题是长期困扰岐山村居民的最急最盼问题,今年,长宁区首个非成套里弄房屋居住条件改善工程在岐山村全面铺开。除了“一平米改造”,居民区党总支在弄堂微更新项目中积极动脑筋、想办法,增加了墙体绿化、边角绿化,改善了弄堂的整体环境。

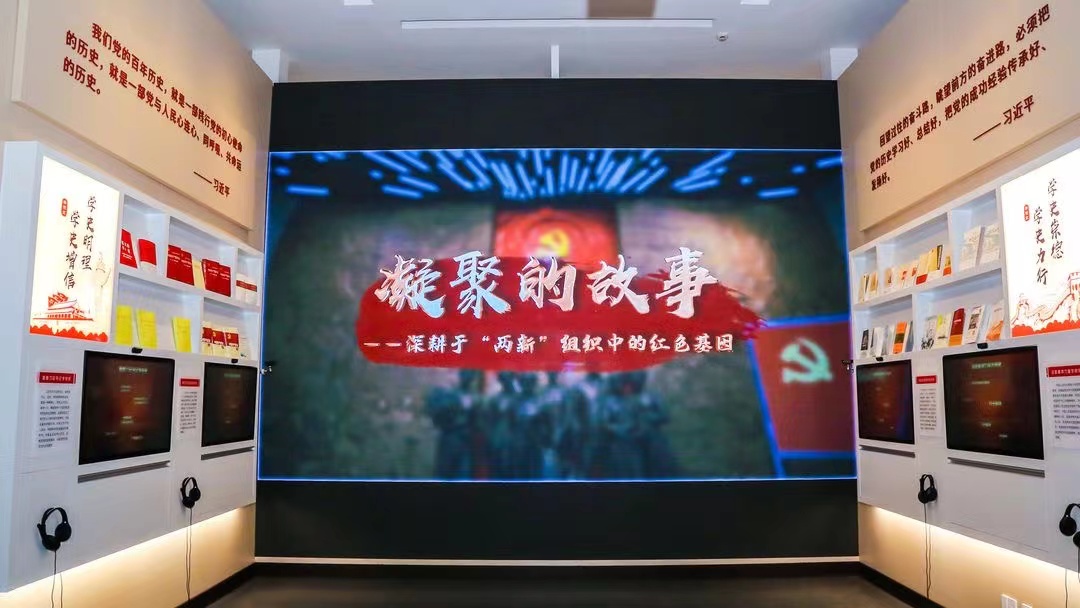

为进一步将长宁区“我为群众办实事”的经验做法固化下来,不断讲好新时代上海党的群众工作故事,作为新时代上海党的群众工作创新实践基地——上海凝聚力工程博物馆持续发挥“家门口”宣传阵地的作用。活动现场,上海凝聚力工程博物馆充分挖掘馆藏资源、用好展馆陈展案例,为大家讲授了一堂微党课《凝聚的故事》,一个个生动案例展现了“凝聚力工程”的创新发展始终与人民群众对美好生活的向往同频共振。