家门口的社区体育中心要更新了,该怎么建、如何改?街道在请来设计团队的同时,也充分听取周边一公里范围内的居民意见和建议。2月16日,一场围绕着“体育中心更新”的人民建议征集会打开了老百姓的话匣子。

激励优秀设计力量走进社区

新华社区体育中心位于安顺路79号,上世纪60年代建造的三层厂房经改造后作为社区体育设施使用,建筑面积约900平方米。建筑形态狭长,用地紧凑,服务人群多样,在上海市中心城区的社区设施中具有代表性。此次以原建筑改造为主要方向,在确保安全和技术可行性的情况下,在建筑原有边界、结构、形态基础上进行改造。

在征集展示会现场,记者遇到了好几位前来提建议的居民。74岁的贺国萍阿婆在新华街道住了近30年,在得知家门口的这个社区体育中心要改建的消息后,她特地前来。

“我觉得哦,今后体育中心的使用功能上要考虑到老中青几代人。”贺阿婆直言,既然花了大价钱更新,那利用率肯定要提高,“比如,上午可以给我们老年人打打拳、跳跳健身舞,到了中午就给周边午休的白领用嘛,下午和晚上年轻人还能来打球”。

66岁的爷叔陈伟庆则将关注点放在了体育中心内的乒乓活动室上。“别的我没资格发言,但在乒乓球活动场地上那我还是能说两句的。”陈叔叔告诉记者,自己从2010年左右就开始在新华社区体育中心里打乒乓了,几乎每天一场雷打不动,“这可是我朝夕相处的地方啊”。

如今,体育中心要改建了,在这里打了十几年乒乓的陈叔叔坦言,希望将来改建时能够考虑到室内灯光的问题,“你看我现在和你讲话没问题,但其实我有白内障,这是不少老年人都有的毛病。”对此,陈叔叔建议,设计团队是否能在灯光使用上尽可能避免桌面和球体的反光,以此解决和他一样具有眼疾的老年人困扰。

据新华街道相关负责人介绍,作为新华路街道生活圈的重要组成部分,社区体育中心的更新积极践行“人民城市人民建,人民城市为人民”理念,采用征集的形式,就是希望能进一步广纳人民意见,充分体现“全过程民主”,激励优秀设计力量走进社区,推动社区更新和高品质发展。

听听周边一公里居民怎么说

记者了解到,据统计,本次征集共收到“公众提案”40份,这些提案大多来自于基地周边一公里范围内的居民,运动爱好者,热心于社区工作的专业人士。

32岁的李娜就是其中之一,作为辖区的居民之一,她从小就在这里生活,而且也经常前往体育中心打球。更值得一提的是,小李的工作恰巧和城市规划有关。因此,在这次的金点子征求中,她就结合了自身的实际日常使用,以及运用专业知识,提出了两个颇有代表性的建议。

“以前这里羽毛球和篮球是在同一个场地内共享使用的,改造后我建议将他们分开。”李娜告诉记者,此外,她还建议将附近的一处室外运动场地与改造后的室内场地形成关联,在服务时段上形成互补,一起接受市民的预约。

“不仅是空间上的共享,体育资源上也应当被重视。”李娜直言,不妨利用社区体育中心附近的学校,鼓励体育老师去做志愿者,开展全民健身讲座,使其成为连接社区和区长宁体育资源的节点。

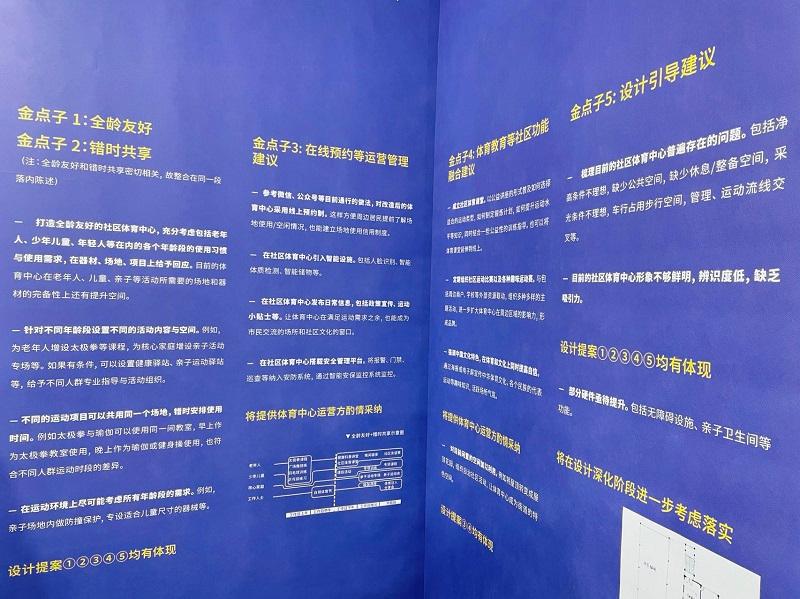

方案将结合公众意见与专家评审

记者从新华街道方面了解到,为了能够让大家更好地了解到这些金点子,其还会持续举办展览,将40份提案的内容汇总、分类形成15类金点子。这些意见涉及了空间、场地、管理、内容等方方面面,既代表了大众对使用现状的观察与思考,也是对更新后的体育中心的期许。

而在“专业设计提案”层面,从一开始报名的47组设计团队中“十里挑一”,最终选出5家设计团队进入设计环节,在本次展览中通过图纸、模型和视频呈现最终设计成果。值得一题的是,不少设计方案中已经融入了来自“公众征集”金点子中的内容。

此外,展览期间将分别举办设计师与新华居民见面会和专家评审,同步开启专业设计方案的公众投票。街道也欢迎所有市民来现场看展之余,选出心目中的最佳。征集将最终采取公众意见与专家评审相结合的方式,决出新华社区体育中心的设计方案。