“每次看到一排排新能源车在充电,心里就莫名有点慌。”看到小区地下车库近半的车位装了充电桩,市民张女士非常担心:万一哪辆车的电池烧起来,住在上面也太吓人了吧?

本月是119消防宣传月,不少市民在消防安全宣传活动上提出疑问:地下车库集中充电是否安全?地库万一着火了,能不能及时扑救?

记者从消防部门了解到,电动自行车、新能源车已成未来消防救援的新战场。目前,各区消防部门正在积极挖掘新法宝、新设备,探寻更为有效的防范、救援途径。

疑问:地下车库集中安装充电桩安全吗?

“消防员同志,我就想问问,我们小区里经常有人把电动自行车电瓶拎回家里充电,或者停放在楼道里充电,我有时候看到电瓶车起火的案例很吓人,他们这样做很危险的哦,劝导也没用,能有什么办法控制呢?”这两天,在静安消防举行的119消防月社会面防范安全宣传活动中,市民甄老伯也提出了心中疑虑。

甄老伯居住的小区属于老旧小区,电动自行车保有量大,充电设施配备不全,很多居民为图方便就违规停车,还私拉飞线在楼道里给电瓶充电。“如果车子过度充放电的话,居民自己又不知道,谁来管呢?”他表示。

这样的担忧绝非个例,也不仅限于电动自行车。在浦东的一小区内,居民之间最近也因为是否要在地下车库批量安装新能源车充电桩而引发争论。

一方担心,地下车库集中为新能源车充电是不是会存在火灾风险隐患。“我天天开车上下班,已经看到两三次车子自燃的事情了,要是地下车库里充电的时候也烧起来,咋办?”有业主将这些担忧直接抛到了小区的业主群里。另一方则认为,只要按照消防要求操作就没有问题,这样一来还能解决地面停车空间不足的问题。

数据:日均8辆新能源车发生火灾

如今,越来越多的锂电池被投入使用到了交通设施设备上,因此带来了一些不可回避的安全问题。据国家应急管理部门统计公布的最新数据显示,仅2023年第一季度,新能源汽车自燃率就上涨了32%,平均每天就有8辆新能源汽车发生火灾(含自燃),原因多半是因为电池起火。与此同时,在2022年世界动力电池大会上,有专家表示:“新能源汽车起火概率要高于燃油车”。

相比新能源车,电动自行车起火的数量更是有明显增加,且造成了一定程度的亡人数量。据国家消防救援局数据显示,2022年共接报电动自行车(电动助力车)火灾1.8万起。而据不完全统计,电动车火灾有80%发生在充电过程中,且多是在夜间充电的时候。

消防部门正在进行电动自行车模拟起火扑救实验。劳动报记者包璐影 摄影

连年来,上海消防部门针对这一问题发出了多次警示,如果不加以重视,这些火情产生的后果是不堪设想的。就在近期,海口一小区的地下室内停放大量电动车,其中一辆突然起火,好在机动巡逻的保安及时发现,冷静灭火,这才避免了更大损失。

风险:大号“电瓶车”着火后扑救难度更大

业主停车充电是刚性需求,事后的补救远不如事前的预防。如何安全使用电瓶车、新能源车,避免起火、爆燃等事故呢?对此,消防部门直言:电瓶车、新能源车已成未来消防救援的新战场。

“地下车库电瓶车大规模起火的情况,我们是遇到过的。”普陀消防战训科科长罗灵敏直言,相比传统火灾,这类火情在搜救和排烟方面确实存在一定困难。

据罗灵敏介绍,电动自行车因电瓶容量相对较小,只要出水到位、扑救及时,出警后一般火灾处置约在5-10分钟。但新能源车犹如一个大号的电瓶车,其在火灾扑救上需要更久的时间,同时也会存在更大危险。

“我们主要关注的是防止复燃情况的发生。”罗灵敏说,新能源车即使在短时间内可以将明火扑灭,但未烧尽的电池在高温情况下容易发生复燃,导致火灾燃烧持续时间变长。

此外,很重要的一点是,由于新能源车类型多样,对消防员的扑救技术要求也就更高。而且,动力电池燃烧过程中还会释放出大量可燃气体和有毒气体,对于救援人员而言更为危险。

举措一:在地库装充电桩须满足这些条件

市民群众担忧的集中充电问题并非庸人自扰。但消防部门也强调,个别火情的发生并不意味着就要因噎废食。“对于电动自行车,我们积极倡导在公共领域充电,就是为了杜绝市民群众将电池带回家中。”消防部门相关负责人表示,不要小看电动自行车着火,“小火亡人”现象并不少见,人、电同屋的情况下,一旦发生火情,很难成功逃生。

而对于新能源车在地下车库安装充电桩,消防部门表示,“需要符合消防安全标准,通过消防验收检查,就可以投入使用。”根据防火规范要求,在地下车库安装充电设施时,需要安装固定的消防设施,其中就包括强制安装喷淋设备。此外,对于一些具备条件的区域还将增设排烟、监控等设施设备,同时,也会要求物业部门提供24小时巡逻等举措。

举措二:“嗅探”关联电表,时刻防范入户充电

面对这些新的扑救挑战,消防部门已经展开了各种积极应对。例如,静安消防针对电动车违规“入户充电”精准监控展开了一项新举措。目前,正在相关小区投入使用“电动自行车充电监管智能感知设备”(俗称“嗅探”),逐步探索出一条有效应对电动自行车充电隐患智慧治理的新路子。

“我们已经在2个小区和1家规模型租赁房开展首批试点建设。”静安消防相关负责人告诉记者,主要集中的区域是出租率较高且违规充电隐患相对较多的地方。

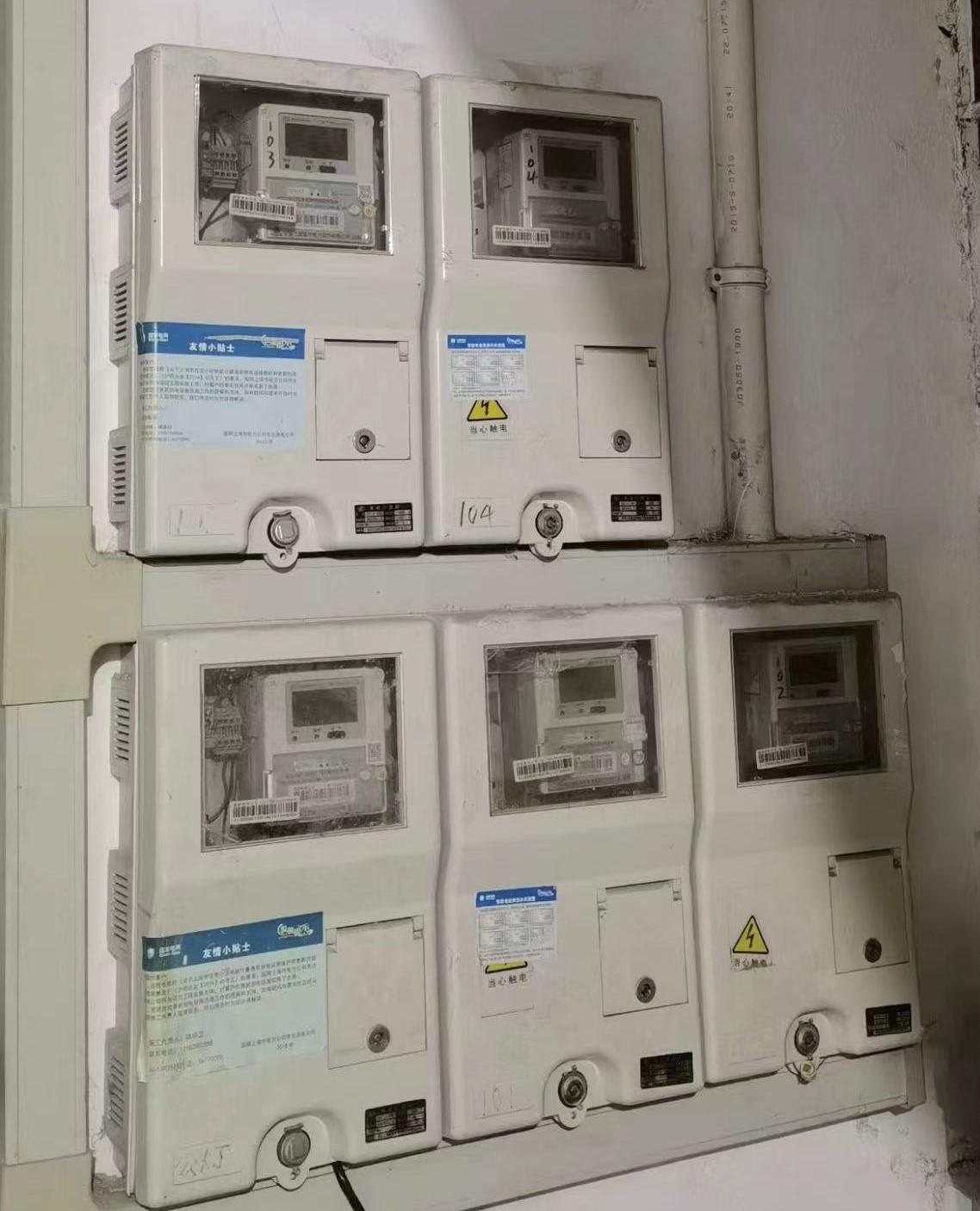

部分小区目前正在试点使用“嗅探”设备。消防部门供图

据介绍,将“嗅探”装置加装在电表箱位置,一旦检测到有“入户充电”的情况发生时,就会立刻在对应管理的APP中进行报警发出提示,必要时甚至可以采取断电操作,阻断住户入户充电的危险行为。“目前,试点下来效果还是非常明显的。”静安消防相关负责人表示,后期将进行有效推广使用。

据悉,截至目前,静安区已在大宁路街道46个居民小区及规模性租赁住房和沿街商铺等安装“嗅探”设备共1157套,迄今所有报警均查实,有效杜绝电动自行车电瓶“入户充电”引发火灾的隐患,治理效果显著。

建议:管好充电设施“最后一公里”难题

采访中,记者听到不少市民关于安全方面的担忧。“管好这些充电设备也不是消防一家单位的事情。”有市民就直指问题核心,“除了事前防范和事后扑救,更多的还是需要事中的多方合力。”

对此,市人大代表施政表示,电动自行车、新能源车不仅仅是消防部门未来的新战场,也是社区治理遇到的新问题,“作为一名普通驾驶员,我对于业主们的担忧是理解的。”

在施政看来,地下车库是全体业主共有的,如果在没有消防安全保证的前提下安装了充电设施设备,可能会对周边车辆造成威胁,极端情况下也不排除对建筑物安全造成隐患,给整栋楼其他住户造成财物损失。

“当然,消防部门的前提初衷肯定是好的,将电瓶从人居混合的状态下转移至更为空旷的公共空间,确实可以消除和减少亡人火灾的发生。”施政表示。

对于这一社区治理方面的新问题,施政认为,该着重下力气的还是在前期选址方面。“建议物业、业主委员会、消防部门提前多沟通,想得更周全一些,规划得更为合理一些,在确保能具备配套设施较为完善的空间落实相关的充电设备。”

对于新能源车充电桩的安装,施政建议,加大资源整合,“充电桩其实也是有使用年限的,如今一车一杆的大规模安装是否真的有必要?能否在安装布局上更注重一些合理性。”

对于电动自行车充电问题,施政建议,效仿租赁充电的模式,积极推广集中充电柜在小区内的使用。

“政府部门还是要有更多的超前意识,搞好顶层设计,做好预判,主动作为,多方协作才能解决问题。”施政表示。

头图为部分小区在公共区域安装的电动自行车充电设施。劳动报记者包璐影 摄影