和平书院,这座坐落于和平公园、24小时开放的图书馆,在夏夜里承载了新的功能。它不仅为市民提供工作、学习、阅读、遨游“象牙塔”的空间,也容纳市民来此喝水、纳凉、歇脚,做些与书本无关的“闲事”。

当公园里热舞的人群逐渐散去,属于图书馆的深夜才真正开始。

晚上九点后,太阳升起前,图书馆中有着怎样的故事?夏令时节,笔者实地探访,这个“微缩”小世界承载的人间百相。

21点:夜幕下的活力与宁静

21点,和平书院综合馆迎来了一波进出高峰——二楼结束营业,读者鱼贯而出;而24小时开放的一楼还在不断吸引市民进入。此时在图书馆内很难找到两个相邻的座位,有充电接口的座位更是一座难求。

笔者粗略统计,此时馆内约有84个人。除了静静看书、看电脑、看手机的人,还有跑进来喝杯水又马上离开的小朋友,有写会儿作业玩会手机的中学生,有对着电脑上全英文的文档抓耳挠腮的年轻人,有靠在椅子上睡着了的爷叔,还有端着餐盘为读者送上咖啡和宵夜的工作人员……

一名3岁的小朋友穿着被汗水打湿的衣服跑进了图书馆,身后是他的妈妈。两人直奔饮水处,接了瓶水后试图寻找座位。江女士表示,图书馆为附近的居民遛娃提供了很大的便利,孩子在附近的儿童游乐园玩累了,可以很方便地来吃点东西、喝点水。

图书馆里环境安静、空调凉爽、座椅舒适,梁先生看了一会手机竟靠在椅子上睡着了,醒来发现已经九点多,赶忙准备回家。67岁的梁先生晚上喜欢到和平公园活动活动,今天走得时间有些久了,有些疲惫,便进来歇歇脚。“我们老年人走累了,天又热,到这里休息休息、凉快凉快;很多小青年在这里看书、学习,氛围还挺好的。”第一次来24小时图书馆,他对这里赞不绝口。

图书馆离家近,过来方便;24小时营业,下班吃完饭过来也不会关门;环境比一般咖啡馆更好、更安静,有助于提高工作效率。周末来“打卡”过一次,从事房地产工作的张先生便被这里吸引,选择到来这里加班。当被问及是否介意图书馆也被其他市民用作避暑和休息的地方时,张先生认为,只要大家保持安静,这是完全可以接受的。

很多走进图书馆的人,都因为被书籍吸引,从市民变成读者,从路人变成常客。

沈先生与张女士便是如此。他们原本只是想到图书馆来“蹭空调”,却被书架上一本旅游导览类书籍吸引,于是做起了旅游攻略,在这里一坐就是一个多小时。

夏夜的气温虽然还有30摄氏度,但没了太阳的暴晒,微风吹拂,坐在门外也不会太热。门口的市民大多在聊天、刷手机,只有杨女士拿着笔在iPad上勾勾画画,她正在备考9月份的注册城乡规划师职业资格考试。永远亮着一盏灯的24小时图书馆,为朝九晚六的职场人提供了夜间学习的空间。杨女士说,考完试后,天气也凉快了,她还会经常来这里看自己喜欢的书。

晚上9点多,和平书院几乎坐满了人。李美慧 摄影

23点:为新一天的工作生活“充能”

临近23点,图书馆内陆续离开的人明显变多,匆匆赶往地铁站的方向——离此处最近的地铁8号线和10号线四平路站,工作日末班车的时间快要到了。馆内只剩39人,都是年轻面孔。

当地铁末班车驶离,周围的马路上也看不到什么人了,但还有刚从工作中抽身的年轻人和从家庭琐碎中脱身的中年人走进图书馆,在夜间寻找身心的安宁。

坐在书架旁的周女士手中的书刚刚翻过几页。仔细一看,封面赫然写着“白夜追凶”。这个时间看犯罪悬疑小说是为了提神吗?她连声否认:“我以前就看过这本书,最近电视剧第二部要上映了,我来复习一下情节,也换换脑子放松一下。”

周女士大学时就养成了失眠时去图书馆的习惯,书籍陪伴她度过了许多个失眠的夜晚。如今她在从事财务管理与大数据分析工作,年中正是忙碌的时候,今天加班到10点多,高强度的工作之后反而没有了困意;加上最近室友正在准备考试,每天在家背书到深夜,她为了不影响对方,下班后便直接来了图书馆。加班之后第二天可以下午再去公司打卡,所以她打算多待一会,困了再回家休息。

“听说黄浦江边上也有一家24小时图书馆,你去过那边吗?环境怎么样?”周女士好奇地询问。她也在备考CPA,想去探索更多的公共阅读和学习空间。“自习室里都是格子间,大家都在埋头学习,比办公室还压抑!图书馆比较开阔,大家做什么的都有,看起书来更轻松。”

27岁的周女士把24小时图书馆当做工作之余充电、放空自己的好去处,而对已过不惑之年的杨先生来说,这里反而是“逃避家庭矛盾,好好拼事业”的地方。会讲课的AI技术讲师、会写提示词的AI高级商业应用咨询师、AI创业者……杨先生一连串的头衔可归结为“创业者”。

在孩子睡着后,杨先生驱车一个小时从嘉定来到和平书院,掏出电脑开始办公。此时时间已超过23点30分。完成工作后,他还要再花一个小时回家。

这是杨先生第一次来到和平书院,但不是他第一次到24小时图书馆办公了。嘉定24小时开放的“我嘉书房”和车里,是他最常办公的地方。在网上看到和平书院环境、灯光都不错,今天特意来体验一下。至于来回花费两小时是否值得,他说:“这‘通勤时间’在上海不是很正常吗?”

被问到这么晚了为什么非要折腾一番到外面办公?他只说了一句:“到我这个年纪你就懂了。”

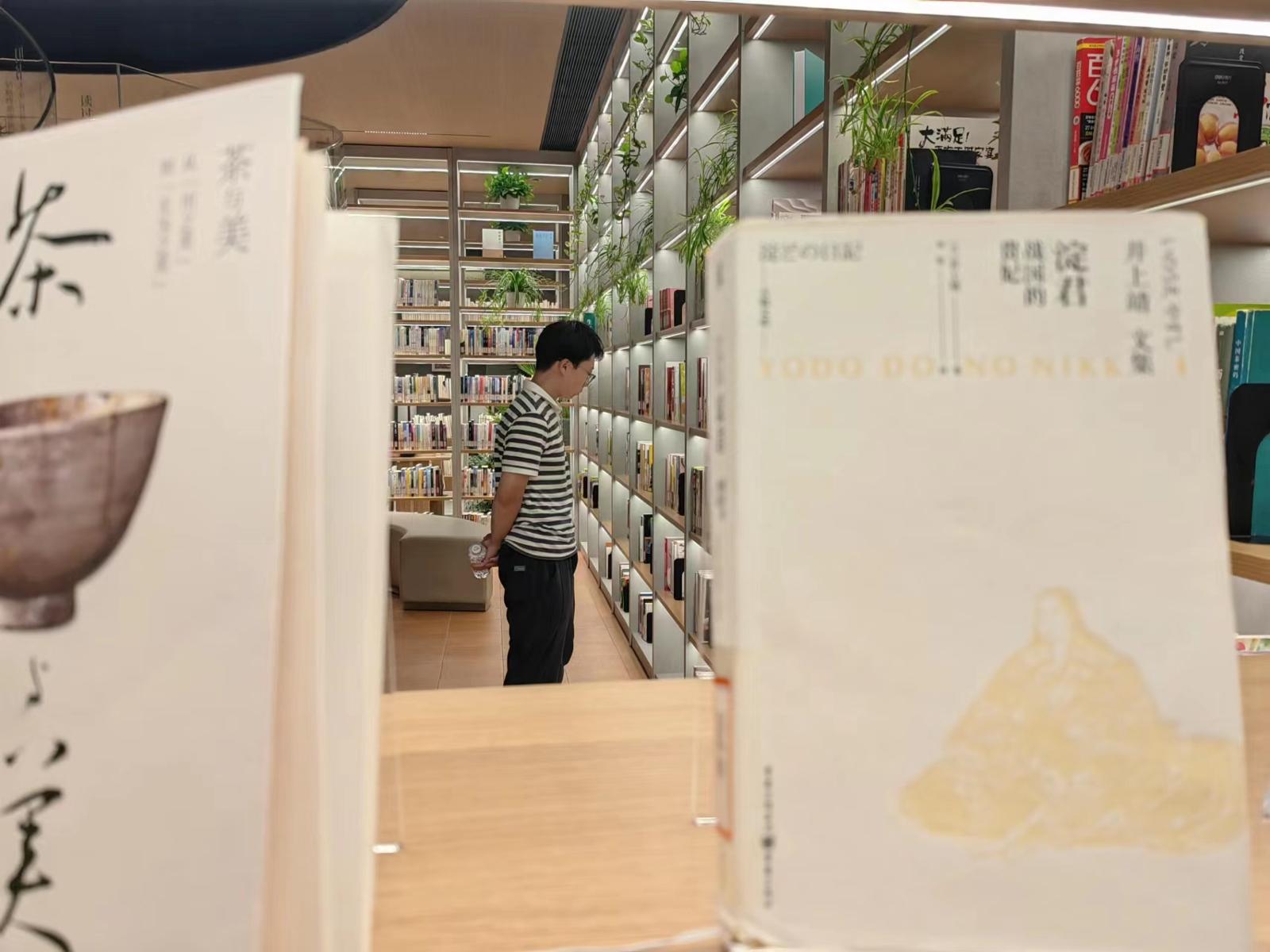

深夜,还有市民在寻找自己想看的书籍。于玘珺 摄影

零点后:约10人在此迎接黎明

零点后,城市大部陷入睡眠,而24小时图书馆内依然明亮。还有30人散落在图书馆的各处,学习、工作、看书、休憩。

一位带着电脑来学习的年轻人,已经披上了毯子。她想转行去做自媒体,觉得图书馆环境很好,学习效率更高,所以决定通宵在这里学习相关技能知识,为下一份工作做准备。

零点后,有人趴在桌子上沉沉睡去。李美慧 摄影

后半夜,图书馆形形色色的人中,坐着轮椅的李星云大概是其中最“显眼”的一位。这天晚上,他从书架上选了9本书,人文、社科什么领域的都有,然后找到一个宽敞的、可以容纳轮椅的座位,一本本看了起来。

一个多月前,李星云扭伤了,出行只能坐电动轮椅。找工作也变得不方便,他索性给自己一段时间好好学习、休息。连日高温,行动不便,白天出门他觉得太热、太晒了,于是他决定调整作息,天黑后出门,四五点钟,天快亮了再回去。

“错峰”出行,可以去哪里?最后,这家24小时开放的图书馆收纳了他这一个多月来的生活。尽管来一趟路上需要花半小时,他还是每天乐此不疲。晚间在此停留的人也不只他一个——据他观察,一个多月以来,每天晚上都有10个人左右和他一起迎接黎明。这些人里,有外地来找工作的年轻人,白天面试,晚上暂时在这里歇脚;也有人像他一样,住在上海,但因为种种原因“昼伏夜出”。他注意到,这些人里,像他一样单纯来看书的人并不多,大多数人都是带着电脑来工作、学习。

深夜的图书馆极为安静,几乎听不到任何说话声,每个人都在默默做自己的事。他喜欢在这种氛围里看书,一本接一本,看累了就出去休息一下。

采访时,为了不打扰馆内的其他人,笔者与他一同来到了图书馆外,也见证了他平日如何“休息”。夏夜微热的暑气里,浮动着丝丝植物的清香——这座公园里的图书馆,带给市民的不只是室内的便利。

在图书馆外,李星云移动着轮椅,很高兴地带着笔者去看四周的环境。“你看,门口这里就有一大片绿化,可以放松眼睛,空气也很好,”他又行至图书馆侧边,转身,一边说,一边用手指指向远方,“这里,还能看到上海的高楼。”

(应受访者要求,李星云为化名)

和平书院开放时间。于玘珺 摄影

头图为深夜的和平书院,有人已经入眠,有人还在学习。于玘珺 摄影