父亲在世的最后几年,年轻人似地追风,闹着要穿军装。父亲心心念念于军装,缘于曾经当过新四军。

父亲曾亲历“八一三”日寇对上海的狂轰滥炸,16岁的他逃难回到家乡后的一天,正在高粱地里劳作,熟识的村民带来一位穿长衫的人与他拉家常。父亲悲愤地控诉在上海看到日寇对中国人的残杀暴行。“长衫”拿出用红布包裹的小本本,问他:“有一支专打日本鬼子的新四军部队,你要不要去?”血气方刚的父亲扔下锄头与家人不辞而别。略识几个字的父亲,揣着“长衫”赠送的小本本,根据其提供的线索,找到了新四军驻地。部队首长见他机灵还识字,就让他当了侦察兵。他曾识破并击毙了两个日本鬼子密探。

上世纪60年代末,父亲来到贵州“大三线”支内,被安排在工厂武装部的警卫室工作。因为是军工厂,对警卫室人员要求严格,几乎都是转业军人或在原单位表现很好的人员。武装部邓部长与我父亲是无话不谈的好友。性格豪爽、体格魁梧的邓部长,在抗日战争中参加八路军并屡立战功。在一次惨烈的与日军肉搏战中,他一人与七个围住他的日本兵厮杀,使出浑身解数将日本兵一个个撂倒,最终,浑身是血的他战胜了日军。父亲非常敬佩邓部长,其英勇事迹,我们子女听父亲讲述了无数遍。邓伯伯到我家来,我们调皮地撩起他上装,争相看他别在腰间的手枪,对他崇拜得五体投地(注:当时我国还未颁布禁枪令)。

我父亲则因一句关于当兵的玩笑话,意外地晋升一级工资。那时,军工厂有军代表派驻。有一次,父亲遇见两位别着手枪的年轻军代表,随口问道:“你们枪法如何?我们来比试一下吧?”还得意地吹嘘自己当过兵,枪法可准啦。言者无意,听者有心,即刻有人将此事反映到厂党委,并提出质疑:“老张何时何地当的什么兵?向谁开的枪?必须说清楚,这是革命的首要问题。”为查清此事,厂党委派出专人到父亲家乡调查,幸亏当年的知情者健在,证明父亲参加的是新四军。厂领导讨论认为:老张为中国抗日战争胜利做出过贡献,当即决定:特批晋升一级工资,这是父亲晚年最热衷炫耀的喜剧故事。

父亲95岁那年夏天,生病住院了,没住几天便闹着要出院,对医护人员喋喋不休地说,北京部队的领导派人来上海接他回部队;回家后,闹着要我们子女陪伴他到当年新四军的所在地看一看。我们答应等他身体康复了就陪伴他去。然而没过几天,我们接到江苏泰州市公安局打来的电话,说父亲在他们那里。我们百思不得其解:老父亲平日里根本不会走远,连独自乘公交车都不会,是怎样找到长途汽车站,乘上车去到很久以前当兵地方的?将他接回家后询问,他根本讲不清楚来龙去脉。此后,仅过了两个月父亲就去世了,他的泰州之行,成为家人的无解之谜。

父亲人生的最后几天,我们用轮椅车送他去医院挂针,为满足老爸的要求,我姐将用红布自制的一颗红五星别在父亲的帽子上。路上遇见一位挎着单反照相机采风的外国女青年,询问可否拍摄他?虚弱的父亲微笑着点点头。不多时,父亲含笑与先前驾鹤西去的邓部长及新四军战友相聚了。

父亲(右二)与邓部长(左二)是工厂第一代的保卫人员,同年退休一起回到上海

上世纪50年代在上海无线电三厂工作的父亲(靠假山者)与班组同事的假日活动

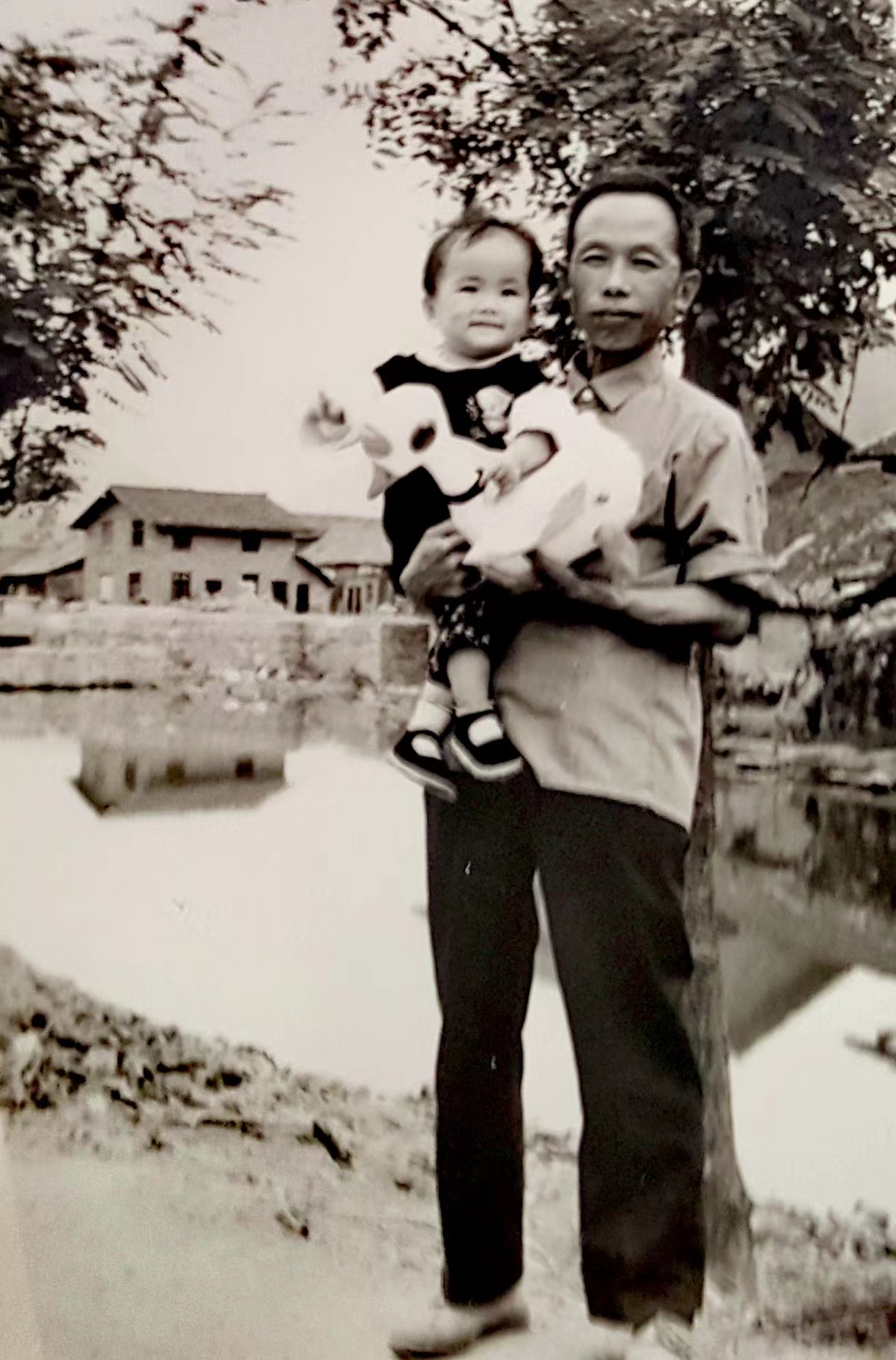

上世纪70年代中期父亲抱着外孙女在工厂的家属区合影