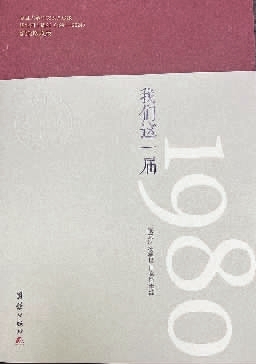

《1980我们这一届》,说的是复旦大学中文系1980年入学这一届的九十多个学生,每个人都写一篇文章,收集在这本书里。而且多少年过去,他们这个群体还一直保持着联系,厉害吧?

前面走来杨晓晖,剪着齐耳的短发,穿着合体的富有时代气息的衣服。她的笔名叫南妮,原来她的家乡有个南桥,她在家中排行老二,沪语中的“二”与“妮”是谐音,加起来就是南妮,多好听的名字啊!

1984年杨晓晖从这个班毕业后,被分配在上海的《新民晚报》工作了很多年。那时我看晚报时,第一个就是看看有没有南妮的文章。我觉得她的文章非常接地气,文字朴素,就好像邻家女孩,对你娓娓道来。看着看着我就想与她认识。一天,我约了《咬文嚼字》的主编郝铭鉴老师、《文汇读书周报》的朱自奋小友聚会,并告诉他们,我想认识南妮。可惜这天她正巧有事,并且一再道歉。过了一阵,我们终于见了面,一见如故,成了好朋友。

这回我在书里见到了她年轻时的模样,扎着两个小辫,穿着两用衫,里面浅色的衬衫领翻出来,显得大方活泼,明亮的双眸微笑地看着前方,一幅青春少女的典型。

回头再看看书中的她的文章:《九月的第一场考试》,很好看,但我觉得似乎与这本书的主题有一点脱节,说的是晓晖陪女儿去考试之事,做母亲的有多累啊!后来一想,也对呀,文化就是这样一代传一代。

那边走来一个细高个的张安庆,剃了一个干净利落的头,漫不经心、东张西望地向前迈着步。

张安庆毕业后,分配到上海文艺出版社文艺理论室工作,与我父亲丁景唐在同一个单位。平时他不太爱说话,交给的任务总是认认真真地办妥当。父亲很喜欢他,常约他到家里来聊天,布置一下事,有时吩咐他辅导一下我弟弟,他都满口答应,并且还负责到底。

张安庆在书里写了一篇《陈允吉老师印象》,在文章的作者个人简介里写得特别简单,两句话就没了,我觉得很奇怪,因为他在文艺出版社待了那么多年,编了那么多书,有一段时间,我们称他为“得奖专业户”。

那天我问:“你怎么书里一点也没说自己获奖这些事呀?”“我不想让人家知道。”好家伙,那么低调啊?这可不行,我来说说吧!

张安庆在上海文艺出版社编辑的书有《中国新文学大系》(丁景唐等主编)、《外国文学研究资料丛书》《上海文化通史》(陈伯海主编)、《苏童作品系列》《小说家的十三堂课》(王安忆著)等。在中西书局编辑的书有:《重读近代史》(朱维铮著)、《理想在我心中》等。为团结出版社策划编辑的书有:《陈思和人文演讲录》(边角料书系之一)、《陈思和人文访谈录》(边角料书系之二)、《萧红纪念卡》(丁言昭著)等。

复旦中文系1980年这一级的同学个个都是英才,后来都是单位的业务骨干。因为他们来自创建于1905年的复旦大学,只要一抬头看着校门上方毛泽东主席亲笔题写的“复旦大学”校名,一种自豪感就会油然而生,责任感和使命感也就同时产生。他们知道:作为复旦人,必须继承复旦的文化基因,不断焕发新的生机与活力,不懈奋进。