久闻上海机床厂的文化展厅内有一条记载新中国磨床制造业发展历史缩影的百米红色长廊,这条极具工厂特色的红色长廊串联起该厂的毛主席塑像广场、上机旧址、劳模李云龙工作室、现代化恒温车间、上机码头等厂内景观,组成黄浦江畔工厂党课——寻“珠”之旅。日前,在该厂工会主席王向军陪同下,我这个上机子弟“故地重游”,踏访了这条红色寻“珠”之旅。徜徉在红色长廊,端详着数百幅照片和近百件实物,较为全面地了解了上海机床厂的前世今生。

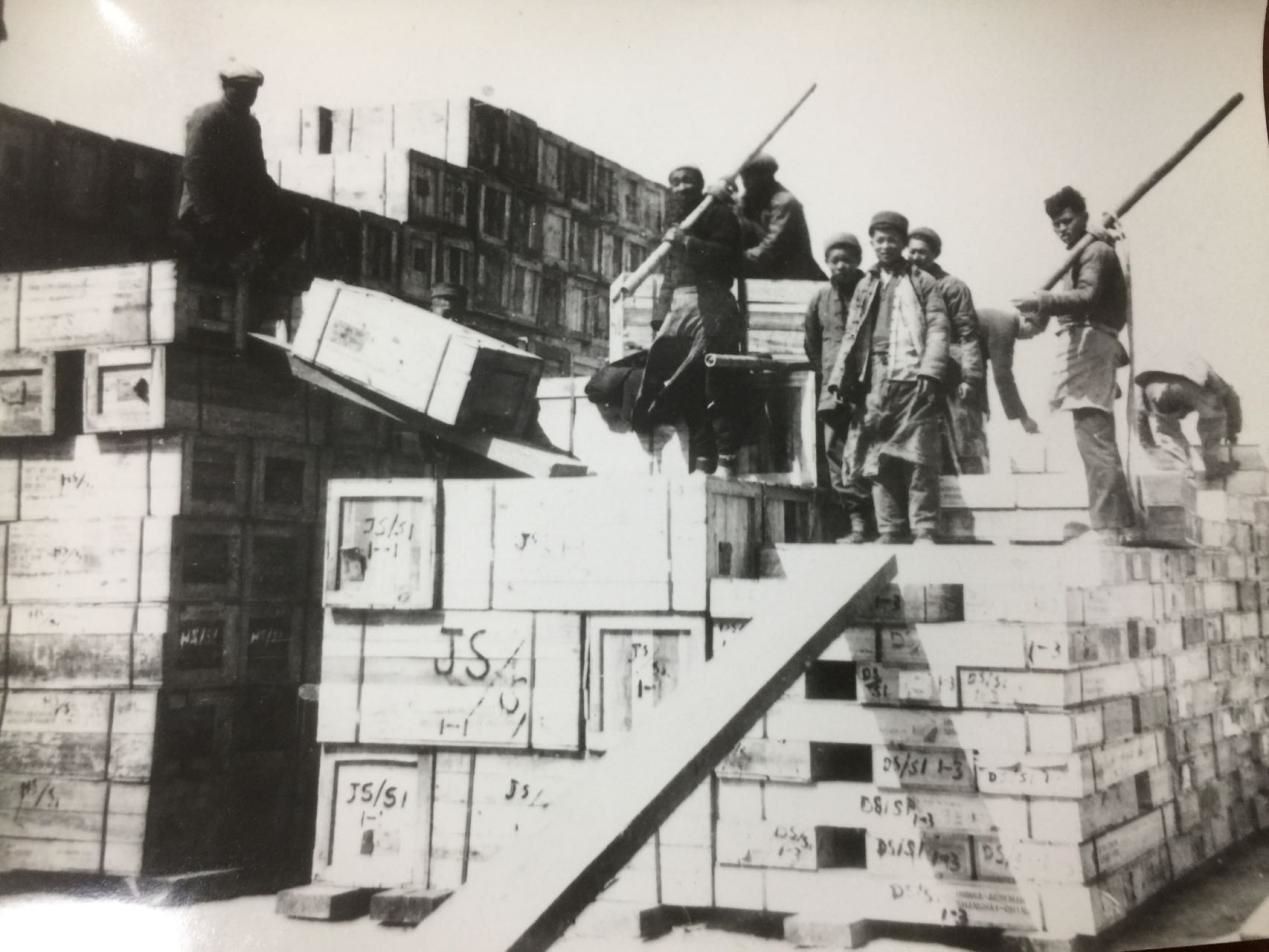

1949年,上海机床厂的前身中农公司总厂职工在开展护厂斗争

1949年,上海机床厂的前身中农公司总厂职工在上机码头开展护厂斗争

上海机床厂的前身是1943年在重庆成立的中国农业机械有限公司,简称中农公司。1946年8月中农公司迁往上海,在杨浦区的虬江桥南堍建造中农公司总厂,即现在的军工路1146号上海机床厂厂址。新中国成立前,中农公司总厂只能生产锄头、轧花机、脱粒机、碾米机、农用水泵等农具和农用机械。1949年5月,中农公司总厂在沪东地下党领导下开展了一系列护厂工人运动,同时开展反裁员、反迫害、保障工人权益的斗争。1949年5月29日,中国人民解放军军管会接管了中农公司总厂。同年11月中农公司总厂改名为虬江机器厂,隶属华东工业部。1952年11月划归第一机械工业部领导,1953年8月改名为上海机床厂,并确定为专业制造磨床的大型工厂。

1950年5月16日开始在全厂职工佩戴的上海机床厂钢制圆形厂徽

1950年9月该厂成功自制生产出新中国第一个磨床——虬13式万能工具磨床。1951年9月又自力更生试制成功仿美的75毫米卧式镗床,这两台机床代表我国首次到国外出展。从1958年至1965年的8年间,该厂共研发了144个品种磨床,其中高精度磨床21种,被誉为全国机床行业的一颗“明珠”。进入改革开放年代,该厂又先后开创了新中国4个磨床之最:最大的H300数控外圆磨床、最重的MK84200×12米数控轧辊磨床、最精的MG1480/H高精度万能外圆磨床,最微小的纳米精度微型数控磨床。这4种巨无霸磨床,不仅承载了几代上机人的梦想和追求,更是在该厂历史篇章中写下了浓墨重彩的华章。而上海工匠、劳动模范、上海机床厂磨工李云龙创下的0.2微米的磨削精度,该纪录至今无人超越,成为赫赫有名的“大磨王”。如今,李云龙“0.2微米”已成为上机精密制造的标志。

1978年,上海机床厂研制成功我国第一台数控磨床

回望上机的“繁花”年代,早在上世纪50年代就涌现出“车削之王”,全国著名劳模盛利。1968年7月21日毛主席对该厂“从工人中培养技术人员”的批示,肯定了坚定走自力更生发展道路。而从上海机床厂走出来的雷天觉、徐志磊、周勤之三位“两院”院士更使该厂群星璀璨,奠定了其在我国磨床行业中的地位,赢得一代代上机人在“红色长廊中”淘“宝”、寻“珠”、追“星”。

走出“红色长廊”,我漫步在黄浦江畔的上机码头,登上江边的一座上世纪40年代建造、高达7米多的炮楼,遥想当年老一辈上机人在地下党领导下,在这片芦苇丛生的滩涂上与国民党军队斗智斗勇;保卫工厂迎接解放那一幕幕场景仿佛在眼前重现。今天,每一个上机新员工入职,都首先会到此地接受革命传统教育,聆听一堂沉浸式“工厂党课”。

装备制造业是一个国家制造业的脊梁。机床被誉为“工业母机”,是生产其他机器的基础设备,高端机床更是一个国家装备制造业发展水平的代表。2026年上海机床厂将迎来建厂80周年,该厂在我国磨床制造业披荆斩棘,实现了从仿制到自制,从自创到智创的跨越式发展,进一步奠定其在我国“工业母机”领域的领军地位。最近该厂生产的用于制造人形机器人丝杠的高精度磨床,拿到了3倍于往常的订单。

我站在炮楼顶端,眺望黄浦江上百舸争流,不远处是正在打造量子化城市的复兴岛。抚今追昔,年近耄耋的上海机床厂积极融入工厂所在地的大厂、大学、大江一体化发展理念,犹如滚滚黄浦江水,永远奔腾不息,一往无前。“上海机床”作为中国机床行业最响亮的一块品牌,正在走进魔都又一个崭新的“繁花”年代。

(以上图片皆为本文作者提供)

.jpg)