历史产物也应随时代而变

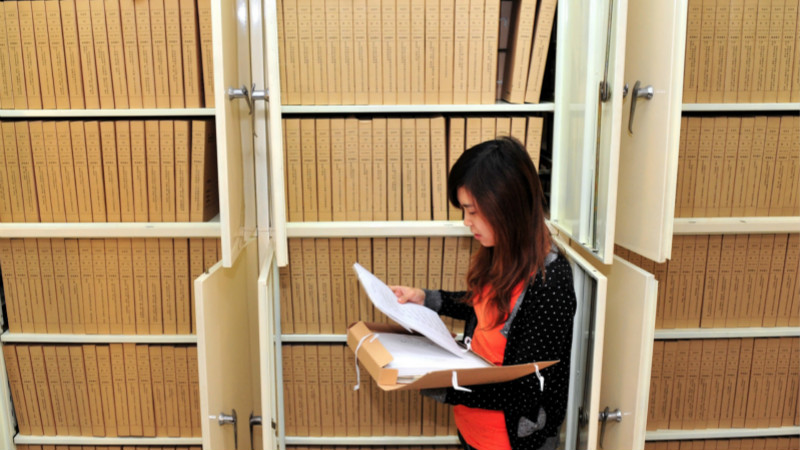

上海林峰律师事务所主任林峰律师认为,关于档案袋,既然是延续至今的历史产物,我们就要客观地理解和分析。

黑格尔说,凡是存在的,就是合理的;凡是合理的,就是存在的。这一至理名言为许多崇拜者运用,但这位哲人曾给自己的话标注:存在与合理,事实上由所处的时代所决定。档案袋,这一计划经济时代的产物,曾经因为“存在的合理性”而走红一时,上山下乡,伴随着好儿女们走四方的,就是档案袋;进入工厂,档案袋也就躺进了企业的档案室。

某种意义上,档案袋成了第二户口簿、身份证和介绍信,没有档案的,就是“黑人”。只是,用牛皮纸包裹的档案内容,与档案所有人“老死不相往来”,档案里到底记载了什么,只有档案所有人的企业领导才能获知。这使得档案袋透出几分神秘,给人一种敬畏的感觉。但改革开放四十年,社会发展日新月异,档案不与本人“见面”依然没变,这一铁律却也给一些劳动者带来了诸多烦恼。

计划经济让位于市场经济数十年,职工的身份也从企业人变成了社会人,但职工的档案袋依然由企业或“人事代管”部门管理,冷静地看,由企业或有关部门管理档案袋是一种选择,因为档案内容需要“高保真”,个人保管,既容易遗失,也难保内容的真实性。

可是,谁来监管职工档案袋里的内容呢?让保管者监管,万一保管者出现了这样或那样的问题,使档案袋里的内容与职工真实情况不符,这板子该打在谁的屁股上?很显然,作为职工来说,或因不知情,或丧失了追究保管者的时机,就极有可能成为无辜的“受害人”。

因此,在现有的条件下,规范职工档案袋的保管制度应该是构建和谐劳动关系的题中之义,进入职工档案袋的内容,比如获得荣誉或处分等,这些事关职工前程的“要命”材料,应该与职工本人“见面”,并明确做出相关书面记载;必要时,还得要求职工本人签字。如果保管方保管职工档案不力或发生渎职行为,应该通过立法规定,以追究当事人的责任,只有高透明度地保管职工档案袋,才能使职工放心满意,才能减少或避免争议的发生,才能使存在找到合理性,合理契合存在的需求,才能在建设中国特色的社会主义之路上构建起和谐劳动关系的高楼大厦。

材料进“袋”有规定

上海昭华劳动保障咨询服务有限公司董兆华咨询师认为,职工的档案袋,就目前来说,有其存在的必要性和合理性。

据了解,根据劳动部、国家档案局于1992年发布的《企业职工档案管理工作规定》(劳力字[1992]33号)第九条规定,人事档案内容共分10类,包括履历材料;自传材料;鉴定、考核、考察材料;评定岗位技能和学历材料(包括学历、学位、学绩、培训结业成绩表和评定技能的考绩、审批等材料);政审材料;参加中国共产党、共青团及民主党派的材料;奖励材料;处分材料等;招用、劳动合同,调动、聘用、复员退伍、转业、工资、保险福利待遇、出国、退休、退职等材料;其他可供组织参考的材料。

从中可见,上述劳动者争议的材料都属此列。问题在于,如何杜绝企业的某些人把莫须有的材料放入员工的档案袋呢?谁来负责审核这些放入的材料的准确性呢?如果用人单位制造了“冤假错案”,谁来承担相应的责任呢?

《企业职工档案管理工作规定》第十条规定:职工所在企业的劳动(组织人事)职能机构对职工进行考察、考核、培训、奖惩等所形成的材料要及时收集,整理立卷,保持档案的完整。

第十一条规定:立卷归档的材料必须认真鉴别,保证材料的真实、文字清楚、手续齐备。材料须经组织审查盖章或本人签字的,应在盖章、签字后归档。

第十五条规定:严禁任何人私自保存他人档案或利用档案材料营私舞弊。对违反规定者,应视情节轻重,严肃处理。对违反《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国保守国家秘密法》的,要依法处理。

但用人单位不按照规定执行怎么办?目前来说,确实比较棘手。拿那位戴墨镜投诉的女职工来说,即便她打赢官司,前用人单位要删除“黑材料”,可档案袋已转移出去,企业无法改动。接受方收到的是“原材料”,也无法改动,一般情况下,法院也没有办法下“命令”去改动,可能拿着判决书放入是唯一的办法,但这种办法不仅造成讼累,职工权益受损也是实实在在的。

除了少数违法企业在职工档案袋里做手脚,目前扣留职工档案袋的事也时有发生,这在一定程度上阻碍了人才流动。虽然通过法律途径,可以解决,但毕竟耗时费力。还有一种现象值得关注,有些求贤若渴的企业承诺会为跳槽过来的人才重新建立档案,可在这过程中,谁来保证新建档案的准确性?这就将传统的人事档案制度置于更加尴尬的境地。

从人事档案制度的发文部门我们可以看到,这一制度其实是在公有制计划经济体制下,国家对公民进行人事管理延续下来的一个制度体系。但随着民营、外资经济比例的不断增长和市场经济改革的不断深入,这一制度本身存在的缺陷也确实应该予以改革,使其不再成为职工的“心病”,而成为职工真实履历的反映。