继经典歌剧《茶花女》后,上海音乐学院入选第五届中国歌剧节的另一部作品——民族歌剧《康定情歌》,日前亮相杭州连演两场,再度大受欢迎。上音院长廖昌永坦言,“它是基于我国经典民歌IP进行的创作,这部歌剧最终选择了讲述川藏公路和青藏公路的修建故事,是用‘两路精神’来解答青年在新时代的新课题。”

把家乡故事搬上舞台

据了解,民族歌剧《康定情歌》是上海音乐学院为庆祝中国共产党成立100周年而创作的重磅作品,讲述了大学毕业生尚镛怀揣少年时的理想和一段邂逅的爱情来到雪域高原,在高山哨卡与神秘的藏族老人次旺、藏族姑娘嘎玛和身负重伤后脱下军装转业到地方的道班班长洪忠义之间感天动地、震撼人心的故事。

该剧在音乐上取材于具有世界影响力的中国传统民歌《康定情歌》。“这首民歌,最初来源于流传在四川康定地区的民歌小调‘溜溜调’,是那种民间的爱情民歌,”担任总导演和艺术总监的廖昌永告诉记者,自己出生、成长在四川,“小时候就对修建川藏公路的故事耳熟能详,也充满了敬佩,后来一直想着将这个故事搬上舞台。

去年1月,该剧在上音歌剧院预演了两场音乐会版本,随后推出歌剧版。此次入选文化和旅游部主办的第五届中国歌剧节后,主创团队又对作品进行了打磨,目前已经是第七稿。

“多次打磨,让参演的学生们能够不断去用舞台表现,来反观和检查自己的学习,解决了理论学习和舞台实践之间的距离。另外,在情感表现上,大家对角色的熟悉、对音乐的理解都在逐步加深,经验有了积累,就会越来越显露到艺术层面上去。”指挥家张国勇如是说。

排演过程中重视“两路精神”

廖昌永也特别强调,上音在“教创演研”一体化育人体系下,一直致力于培养“拔尖创新人才”。 而“拔尖创新人才”不仅仅是指专业素质,“上音是具有红色血脉传承的高等学府,作为教育者,我们一定要知道自己是在为民族培养音乐人才。民族歌剧《康定情歌》的排演过程很好地体现了这一理念。”

因为这部歌剧展现了在中国共产党正确领导下新中国取得的伟大成就,以及推动西藏实现社会制度历史性跨越、经济社会快速发展的壮丽历史画卷,讴歌了“两路”精神、民族团结,描摹了那个时代的英雄群像。

为了创作出一部能真正呈现“两路精神”的作品,该剧作曲周湘林和丁缨透露,当初创作采风阶段,他们走访了大量民间艺人、藏族音乐传承保护数据中心、文化馆、博物馆等,收集了很多第一手资料,“就为了深入了解当地藏族音乐的特点。”而最终呈现的音乐,除了“溜溜调”的核心音调被贯穿在全剧的每一个角落,“藏族民间音乐的浓郁特色也被小心而珍惜地运用,我们力求使全剧在音乐上具有革命情怀、大众情趣、专业素养。”

解答新时代的青年培养新课题

除此之外,上音还期待着能通过这部剧的排演,去解答新时代青年人才培养的一些新课题。“我们去再现这样波澜壮阔的社会主义初期建设历史,就是为了激励青年一代,不仅要用优秀的作品去致敬先辈,更要赓续精神血脉,吹响我们新的百年的号角。”廖昌永说。

于是,为了让师生们更好理解青年一代奋斗的意义,经典歌剧《茶花女》和民族歌剧《康定情歌》两个剧组都成立了临时党支部。不仅如此,在离校演出时,剧组还结合演出内容和当地红色资源,进行了“行走的思政课”教学。

如今,上音两部作品已经完成了本届中国歌剧节的演出任务,并得到了市场口碑和业界专家的高度肯定。廖昌永表示,“此次通过全校跨系部的联合作战,通过‘教创演研’一体化,我们为中国原创民族歌剧不断注入‘上音方案’,为世界歌剧舞台产出‘中国声音’。同时,我们也将高等艺术教育与文艺文化充分融合,融思想性与艺术性为一体,最终形成了包括《茶花女》和《康定情歌》在内的‘文教双驱’的成功案例,保证了我们上音‘四出’即‘出作品、出人才、出思想、出标准’的目标。”

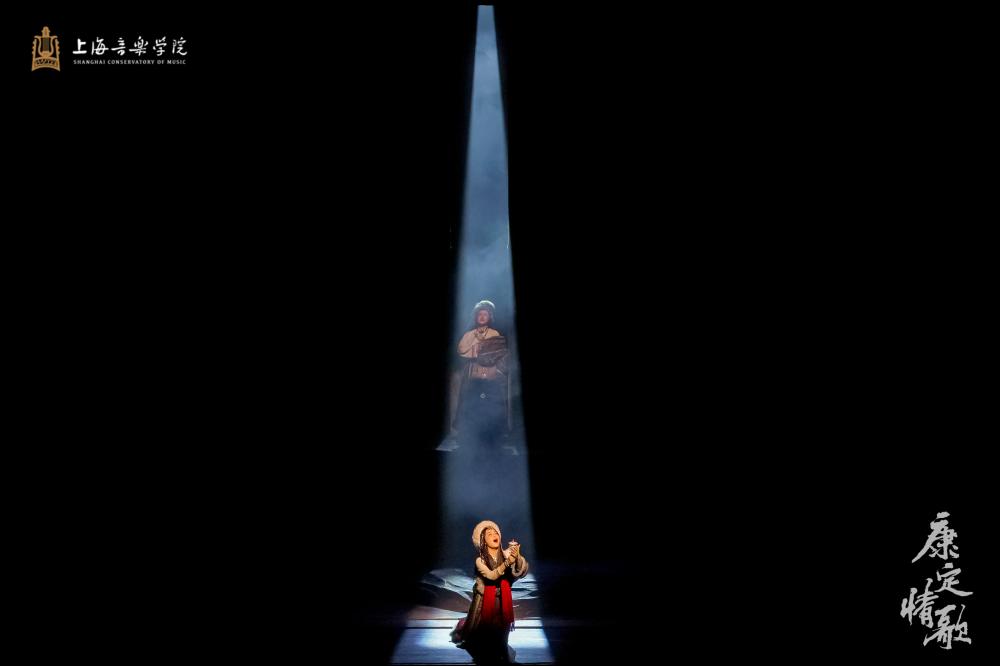

头图为民族歌剧《康定情歌》亮相中国歌剧节。演出方供图