记者在采访中了解到,工培生选调制度出台三年,企业既收获了厚实的人才“家底”,同时又对后续青年人才的使用,有了更多的思考。

从上海电气的实践来看,参与工培生项目带来了显著收获。上海电气集团人力资源部专项负责人指出,最直接的成果是构建了清晰的技术人才梯队。“人才地图一画出来,每一个层级、每一个技术领域我们都有人。”

通过集中资源培养这批精选出的“种子”,集团在申报上海市乃至国家级的科研项目、参与各类创新大赛时,有了更充足、更具竞争力的青年人才储备,改变了以往“每次都是老面孔”的局面。项目也反向推动了各下属企业更系统地进行技术领域梳理和人才规划,目前集团已梳理出38个关键技术领域,企业管理成熟度和人才队伍建设的主动性显著提升。

经过实践,上海医药的工培生培养体系正朝着“更精细、更适配”的方向升级。今年正在招募的工培生将细分为“研发工程师”与“技术工程师”两类。根据医药研发、生产环节的不同需求,二者的培养模式也进一步细化:前者以研发项目攻关为核心,聚焦提升技术创新能力;后者以业务轮岗和重大项目历练为重点,侧重培养诊断和解决技术故障的能力。希望同时打造一支专业扎实、潜力突出、具备复合型经验和全局化视野的青年技术管理人才梯队,和一支具有突出技术创新能力、善于解决复杂工程问题的卓越工程师团队。

上海医药人力资源部员工与发展高级经理高怡颖坦言,当前部分岗位对工培生的人才定位、能力模型、成长路径仍不够清晰:“不知道要把工培生培养成什么样的人才,导致培养主动性不足,最终可能影响工培生的能力提升与项目产出。”她表示,除岗位细分外,上海医药还在持续优化工培生们的轮岗时间、频率、岗位匹配度等,力求让培养方案更贴合人才成长规律与业务实际需求。

工培生选调制度面临的挑战主要在于技术人才培养的长期性与企业短期经营压力的平衡。上海电气集团人力资源部专项负责人坦言,技术研发成果转化为产业效益需要周期,而企业更关注当年或近一两年的经营情况。这就需要集团层面发挥战略牵引作用,着眼于未来3-5年的发展,明确需要在哪些技术领域培养后备力量,并设计机制激励企业愿意在长期投入。

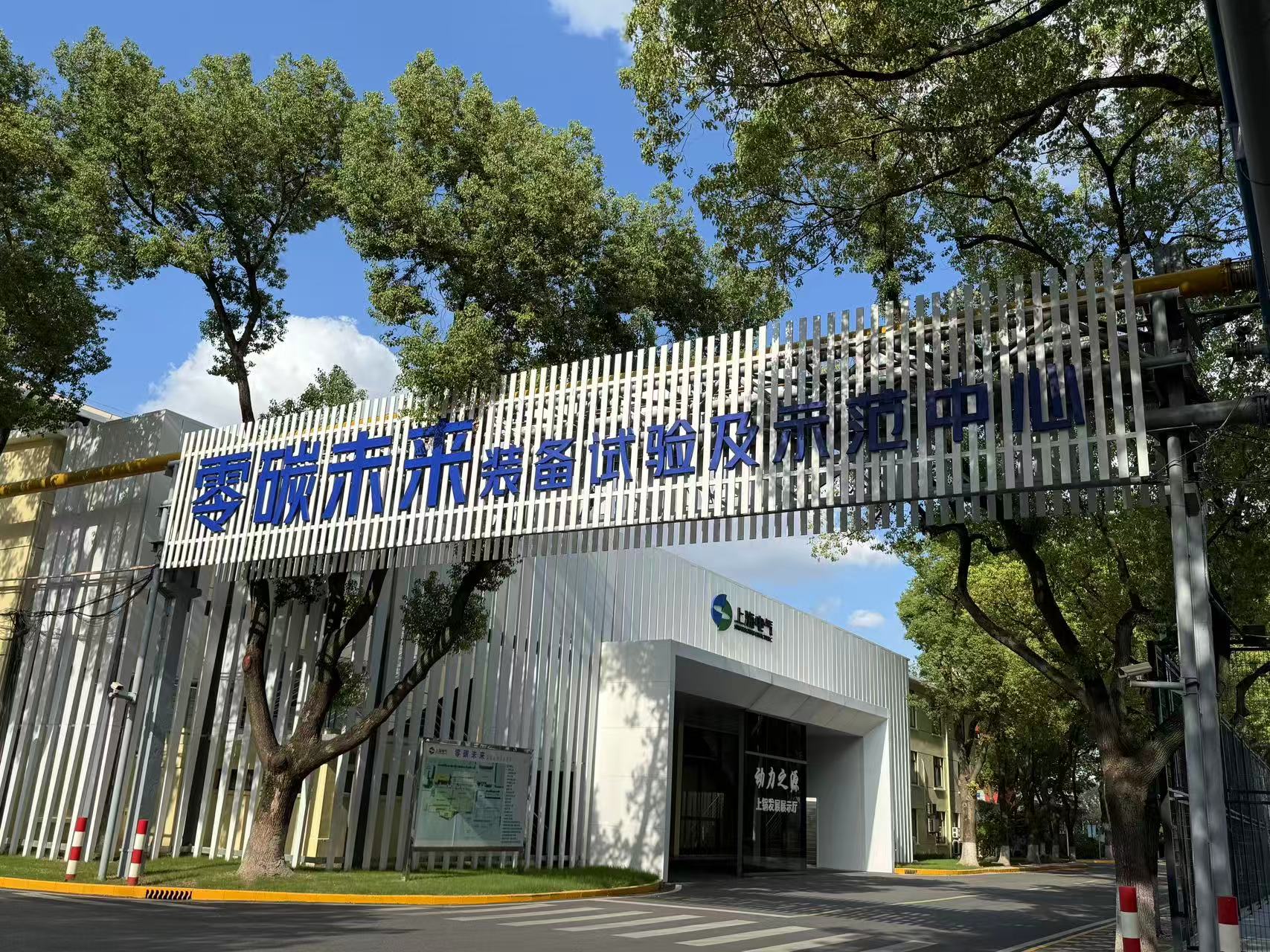

头图为吸纳工培生李晓于的上海电气子公司。