树碑立传,古人保存和流传文化的一种方式,让博大精深的碑刻艺术源远流长。能为名人故里、名胜古迹题写碑匾,被书法家视为至高荣誉。著名书法家任政曾在与其学生的对谈中,提到自己毕生的重要成就之一就是书写了两块碑文。而他的得意门生、当代文人书法家钱汉东,则幸运地赶上了返本开新、传统文化复兴的大时代,迄今为止为各地名胜古迹立碑题匾200余件。

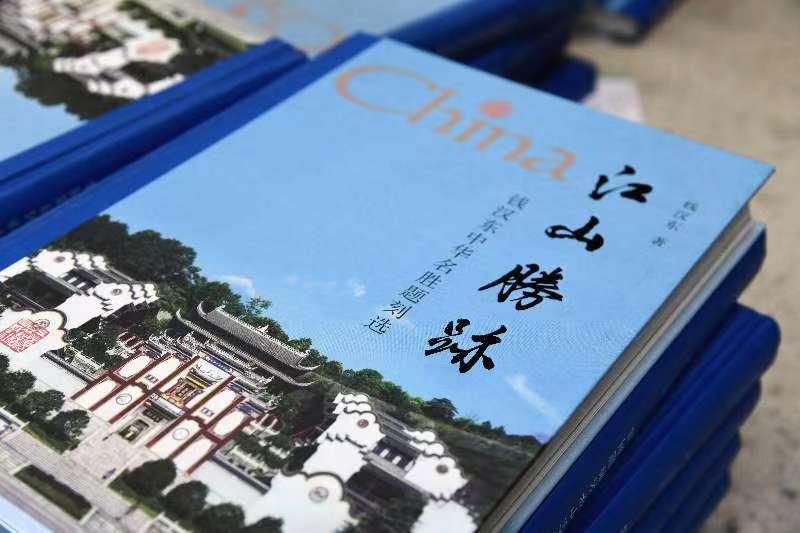

今年8月15日,作为上海古籍出版社的重点图书,由钱汉东撰写的《江山胜迹——钱汉东中华名胜题刻选》将在上海书展中央大厅进行首发和签售。这部重达2.7斤的新著中收录的120件碑匾作品,正是由其本人从他题写的200余件碑匾中遴选而出,时间跨度整整50年。除了作品照片之外,20余万字的碑匾作品解析文稿,以散文形式描述了立碑题匾之处的历史文化和艺术价值。上海社会科学院原副院长、研究员何建华评价道,此著作集书法碑刻与学术研究为一体,融文学艺术与名胜古迹为一炉,填补了中国文化史的空白,实现了千百年来文人追求的梦想。

“中华文化具有永恒的生命力,即使经历磨难,遭遇无数曲折,只要民族存在,强大的文化基因必然会复兴。”钱汉东在接受记者采访时坦言,人们心中有价值的事物是不会轻易地被抛弃的。“作为文人,我们应当留下一些属于我们这个时代的印记,也应该让更多年轻后辈了解、读懂中华传统文化,所以就有了这本《江山胜迹》。”

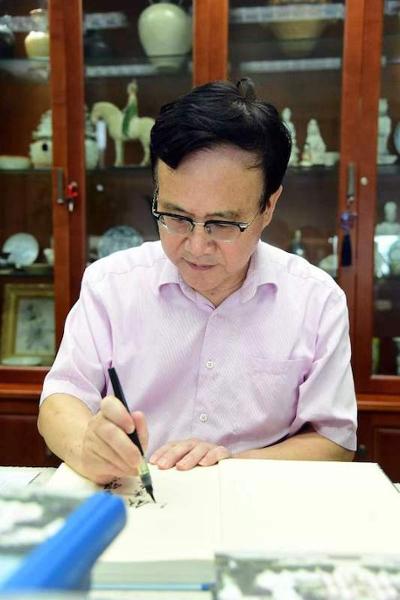

现年67岁的钱汉东精神矍铄,谈锋颇健,早睡早起的生活作息让他每天能持续工作十几个小时,研习书法、读书、写作,接待各地访客,而支持他一路走来的,不只是自己的兴趣雅好,还有他作为文化人的使命与担当。

跨界的当代文人书法家

事实上,钱汉东的身份不只是书法家。他是妙手著文章的媒体人、作家,而立之年就成为上海中学语文教材编委之一,先后在《劳动报》、《文汇报》任职,是《文汇报》高级记者,上海报业集团《新读写》杂志社名誉社长、编审,中国作家协会会员,中国散文学会理事,获得第三届中国出版政府奖,并连续两届荣获中国冰心散文奖。

当年,由他主编的《新读写》杂志发行突破20万册,于2005年被评为“中国优秀期刊”,2006年被评为文新集团第一个整体品牌,被誉为“绿色放心读物”。2006年12月4日,《文汇报》以《<新读写>创刊三年发行量逾20万》为题,在头版头条刊发新闻和评论,成为新闻出版界佳话。

同时,钱汉东也是考古学家、收藏家。因为喜爱收藏瓷器,2002年春天,他开始寻访中华名窑,历经风险,奔走祖国大地,行程超过10万公里,自费考察了宁夏、河南、西藏、新疆、云南、内蒙古等22个省市自治区的50处古窑遗址,写成专著《寻访中华名窑》。这是我国第一部用散文形式撰写的古窑遗址的田野考察报告,把大量艰深的考古材料变成公众能理解的话语。在书中,钱汉东首次尝试用人文审美理念将近万年的中国陶瓷史划分为蒙昧时期、萌芽时期、建制时期、高峰时期、独秀时期等五个发展阶段,种种新的发现和见解得到了考古界包括汪庆正、徐萍芳、耿宝昌、朱伯谦等大师在内的认同。《寻访中华名窑》于2005年斩获全国文博考古十佳图书、全国优秀古籍图书奖,并被上海市振兴中华读书指导委员会推荐为上海读书活动用书。2006年3月,钱汉东还携《寻访中华名窑》应邀参加新加坡“首届华文书展”的演讲、签售,在海外亦引起广泛关注。

立足于学术,着眼于大众,紧扣于人文,弘扬中华传统文化,包括《人间瓷话》《日照香炉——中华古瓷香炉文化记忆》《钱汉东考古文选》等在内的考古学术著作,成为普通职工了解中华传统文化的指路灯。2013年钱汉东荣登中国文化遗产保护年度十大杰出人物榜首。

至于在书法领域的钻研和碑刻艺术领域探索,钱汉东更是几十年笔耕不辍。就在记者探访钱汉东考古文化研究工作室时,他仍在案头静心书写。“早年学习书法得益于临碑帖。家父将临柳公权的《玄秘塔》等碑帖,作为我们兄弟的日课,临摹时稍有马虎就会被罚重写,甚至用竹板打手心,十分严厉。”钱汉东笑称,小时候淘气闯祸,只要认真临帖,父亲就会放他一马。11岁那年,他回故乡钱氏宗祠,看到先人留下的墨迹,顿时感到书法的美妙,遂投入忘我地每日笔耕。即便在淮北插队的艰苦岁月,他仍坚持练习书法,买不起墨汁,就在门板上用毛笔蘸着清水书写,至今乃成为当地老乡的美谈。

感恩返本开新的大时代

在谈及著述《江山胜迹》一书时,钱汉东提到了一个细节。去年,他应邀参加安徽宿州市新汴河博物馆开馆仪式。展厅中央的一幅大型立体图,再现了当年新汴河徐岗切岭建设的宏伟场景。让他意外的是,他17岁时书写的巨幅标语:“一定要把淮河修好!”竟然出现在那珍贵的历史画面上。“字很大,每个二米见方,这是我最早的书法作品,虽稚拙,但在我心里却很珍贵。”隔了整整半个世纪,在这样一种特殊场合与之谋面,他内心生出万千感慨:“昔日青少年,今成老夫子,往事如烟,不胜嘘唏。”少年时临碑读帖,对汉碑唐帖顶礼膜拜;尔后到祖国各地名胜游览,对先贤留下的碑刻题匾昂首瞻仰。原来,热爱中华传统文化的种子,在执笔临帖的孩提之年就已经深深植入他的心田,在漫长的岁月中逐渐萌芽,茁壮地成长起来。

“感恩朋友们的鼓励和支持,感恩我父母的悉心督教,感恩江南文化奠定人、先祖钱武肃王的荫护,感恩上海这块滋润、培育我成长的沃土,更感恩中华文化复兴的伟大时代为我提供了用笔墨情怀报效社稷、赞美祖国大好江山的机遇。”身逢中华文化传承复兴盛世,被推倒的石碑重新竖立起来,被毁坏的匾额又庄严地悬挂上去,一切遭到破坏的历史文物正在逐步地恢复,时代为多才多艺的钱汉东提供了舞台。

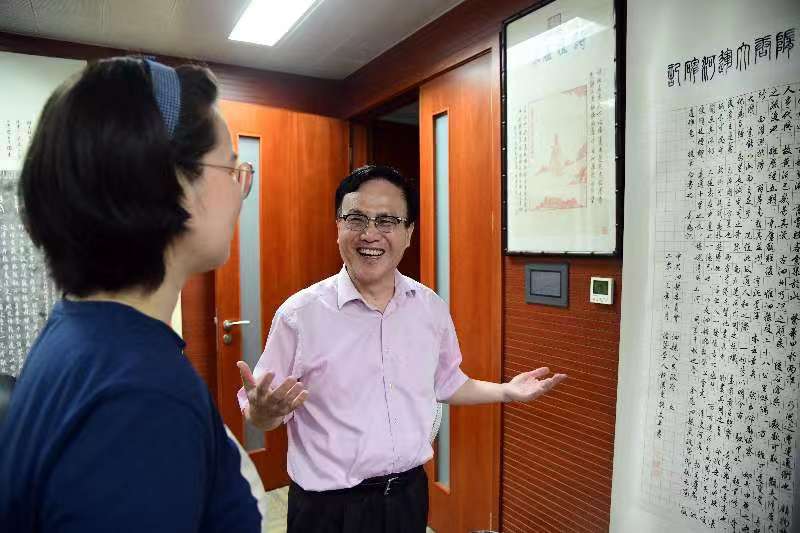

他先后为五台山、普陀山、峨眉山及九华山题匾写联,为屈原、李白、苏东坡写碑题匾,在江南四大名楼之一的谢朓楼、唐贤刘禹锡的陋室遗址、龙游石窟、丽江玉龙雪山、诸暨五泄景区等名胜都留下了他的墨迹,他还应邀为陈香梅女士题写墓碑。

实际上,熟悉他的人都知道,钱汉东所题写的碑匾挂联的诗文内容,大都是原创。能用文言文写出文采斐然的词句,这得益于他本人深厚的人文知识基础,以及将不同艺术领域的知识技艺融会贯通。

在为宣纸产地——安徽宣城的地标谢朓楼题联时,当地人曾拟请钱汉东书写李白名句“抽刀断水水更流,举杯消愁愁更愁”。他觉得不合适,认为李白的梦想“欲上青天揽明月”更为切合时代:如今飞船上天,遨游苍穹;南水北调,北方诸多城市已经饮用上黄河之水;反腐倡廉,扫黑除恶,建设海晏河清社会,自不必再言愁矣。于是,他撰联道:“余登谢公楼大兴古今之慨,特用诗仙诗意,转进一解,为联并题词曰:‘水道按需而通,抽刀何起江湖恨;青天凭智可上,举酒真当慷慨歌。’”谢朓楼是江南四大名楼之一,钱汉东的返本开新的创作,深得当地文化人的认可。

传承是文化人的历史使命

不过,钱汉东的原创,皆是尊重传统,合乎合规制。按照他的解释,碑刻匾额不是普通艺术,是属于庙堂之上的文化,它由历史、民俗等诸多因素积淀而成,有一定的格式制衡,不能流于宽松自由。“今碑匾内容虽然不像旧时代那么讲究,但基本格式不能随意改变的。”

不止如此,题匾书联的内容尽量符合当地的人文自然环境,因而,每一次的题写创作,钱汉东都要进行大量考证、研究和推敲。受邀为中国近代享誉世界的陶瓷专家陈万里写碑文,是他生平第一次用毛笔为名人书写碑文。为了写好碑文,钱汉东多次前往无锡、龙泉、天津,走访陈万里的亲属、学生,翻阅了陈万里留下的大量手稿、日记,揣摩陈万里笔力遒劲、潇洒娟秀的草书,并专程拜访著名作家冯骥才听取意见。完成草稿后,他还请恩师刘衍文教授把关。最后,碑文通过了故宫专家及家属的审定。“这么长的碑文,只要写错一字,就将前功尽弃。”为了达到心目中最完美的效果,他书写了无数遍。

为故乡诸暨五泄摩崖题刻“五泄奇观”,则是钱汉东平生第一次尝试摩崖石刻。在深入了解五泄风景区的特点和历史后,他力求传承“二王”书风,借鉴晋唐大家的书风,努力将作品与周围美景相吻合。如今,山坡崖壁上的“五泄奇观”红漆醒目大字,成为游人争相观赏,拍照留念的景区亮点。

应邀为屈原故居写碑题匾时,光为写好“楚三闾大夫之墓”七个字,钱汉东就花费大量心血,光宣纸写了一刀之多。“能为中华诗祖屈原之墓书写墓碑、匾额,乃天下书生一生之殊荣矣。”为了追求题字作品的跌宕起伏,钱汉东翻遍了《中华行书大典》,借鉴了古人的各种造型。“特别是‘墓’字,我基本上是摹仿了书圣王羲之的《丧乱帖》中的‘墓’字,广泛征求同好的意见。”

钱汉东曾伫立在秭归屈原墓前,思绪万千,遥望滚滚长江奔流东逝,在体悟巴风楚韵孕育的伟大诗人的超凡情怀的同时,他感觉自己的心灵也在默默地受到中华传统文化的洗礼。

“每一次完成碑匾作品,冥冥中都会感受到与前人在心灵上的契合,从屈原到陈万里,皆是如此,这种契合可以穿越时间隧道,使陈年隔代的理想变得似曾相识。”用钱汉东的话来说:“正是这种心灵的契合,引发了我对文化的思考;正是这种心灵的契合,让我感到一个文化人的责任和使命。”

钱汉东说,“树碑立传”体现了民族的坚实意志和崇高精神,也成为他撰写《江山胜迹》的初心。