头图:吴华勇(中)“桥隧智慧运维”职工创新工作室部分成员合影

桥梁隧道作为城市生命线的“咽喉”,其健康状态直接决定了整个交通基础设施的运营安全与风险。上海建科集团吴华勇“桥隧智慧运维”职工创新工作室(以下简称“工作室”)紧跟时代脉搏和行业发展趋势,以数字技术为着力点,做新时代的桥隧“诊疗师”。他们不仅有“爬高钻深”的功夫,更有领先行业的“诊疗”手段,提高数据采集的效率,提升诊断评估的科学性和合理性,全方位守护桥隧健康与安全。

外白渡桥、南浦大桥、徐浦大桥、东海大桥、西堠门大桥、京沪高铁丹昆特大桥等一座座代表着行业技术进步的桥梁,都留下了工作室团队奋斗过的足迹。

把脉问诊:以先进技术破解行业痛点

吴华勇形象地比喻道:“桥隧检测评估就像是一个给桥隧设施看病诊疗的过程,首先需要进行全面‘体检’并出具‘体检’报告,其次需要依据‘体检’数据对桥隧状况进行诊断评估,最后就是对症‘治疗’和跟踪观察。为了更好地完成整个过程,科学、先进的‘诊疗’手段尤为重要。”为此,工作室结合大量项目实践,依托上海建科研发实力,在数字化感知终端和传统作业流程升级再造等领域做了一系列的产品研发和技术攻关。

针对传统的人工手段已无法满足目前量大面广的中小桥梁的检测需求,工作室研发了桥梁自动化检测系统——“桥智检”。通过系统专用App,可在手机或平板端进行现场数据的标准化和无纸化采集,通过自主研发的移动端轻量化图像引擎,对桥梁实体进行快速建模和可视化病害标注,最终一键生成“体检”报告,并以数字化模式进行最终在线交付,为桥梁的养护决策、维修加固等提供最重要的数据支持,实现桥梁管理、检测、养护等多环节的全链路闭环,完成传统内外作业全流程自动化处理和数字化升级,达到由“诊”至“疗”再到“愈”的目的。目前该技术已经在上海建科位于上海、浙江、安徽等地的多个项目,近1000座桥梁检测中投入使用,平均检测能效提升超过50%,提质增效的效果显著。

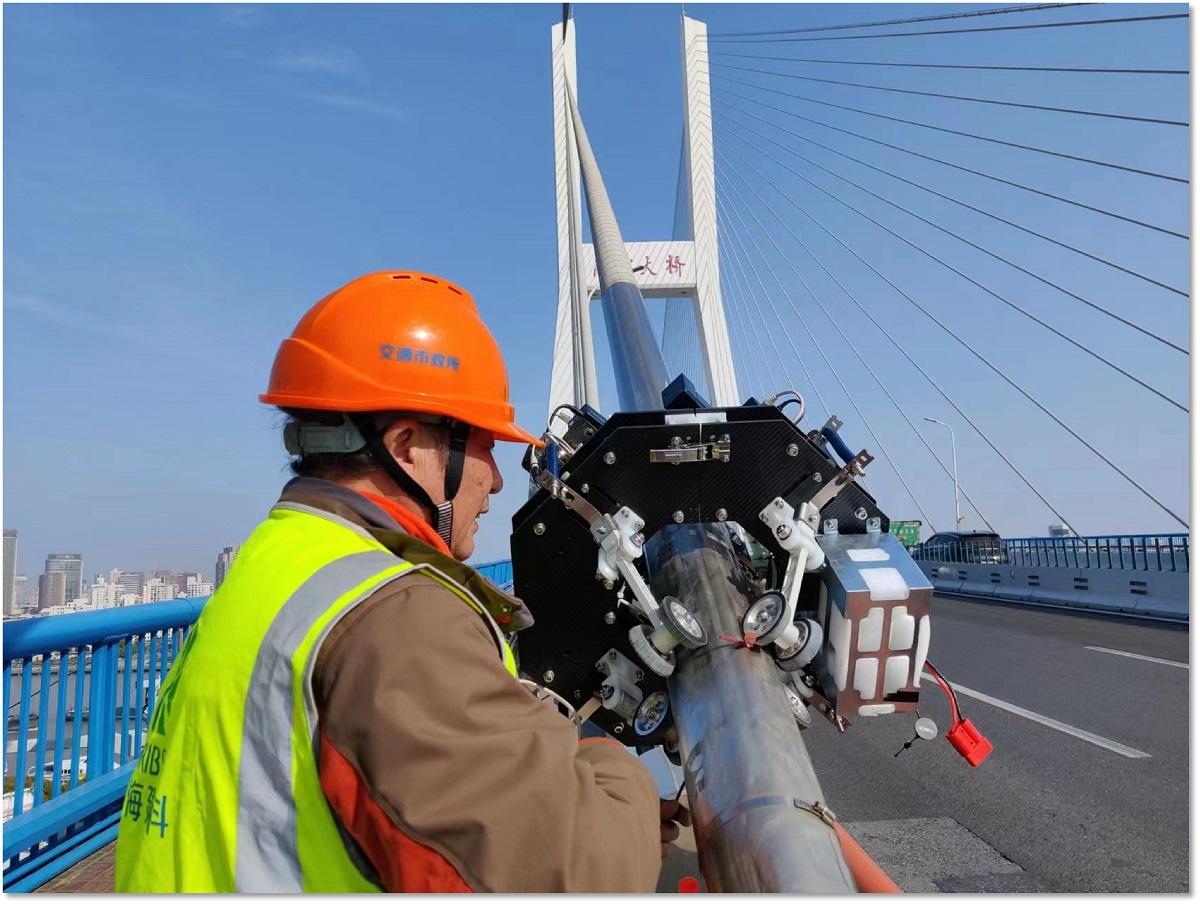

工作室成员现场操纵“爬索机器人”进行作业

针对特殊结构桥梁,工作室研发了一系列非接触智能化检测技术,为特殊结构桥梁的安全检测提供系统解决方案。如在长三角铁路网中第一座实施全面检测的高铁索结构桥梁京沪高铁丹昆特大桥跨锡澄运河桥的检测中,工作室在承担高铁系杆拱桥检测时,以自研的“爬索机器人”替代人工,实现对大桥拉索全覆盖检测,并结合三维扫描技术、毫米雷达波及磁致伸缩导波技术等,在不伤及其“筋骨”的情况下,对其表观病害及其内部损伤进行全面检测。

“通过技术研发和实际项目应用,极大地延展了技术团队整体服务能力,率先扫除了行业内的技术盲区。”吴华勇自豪地说道。

保健随诊:配“私人医生”实现实时监测

如何实时在线监测大桥运行状态,确保第一时间发现隐患,并给予及时预警,是桥梁安全运维的重中之重。随着物联网技术和通讯技术的飞速发展,桥梁健康监测系统应运而生。工作室研发的感知装备终端,相当于为每座桥梁安装了一个“24小时动态心电图”监测器,实时监测桥梁的健康状况,并将监测数据传输到后台,通过云计算、人工智能和大数据技术的加持,时刻把脉桥梁安全状态,做好桥梁健康的“随诊医生”。

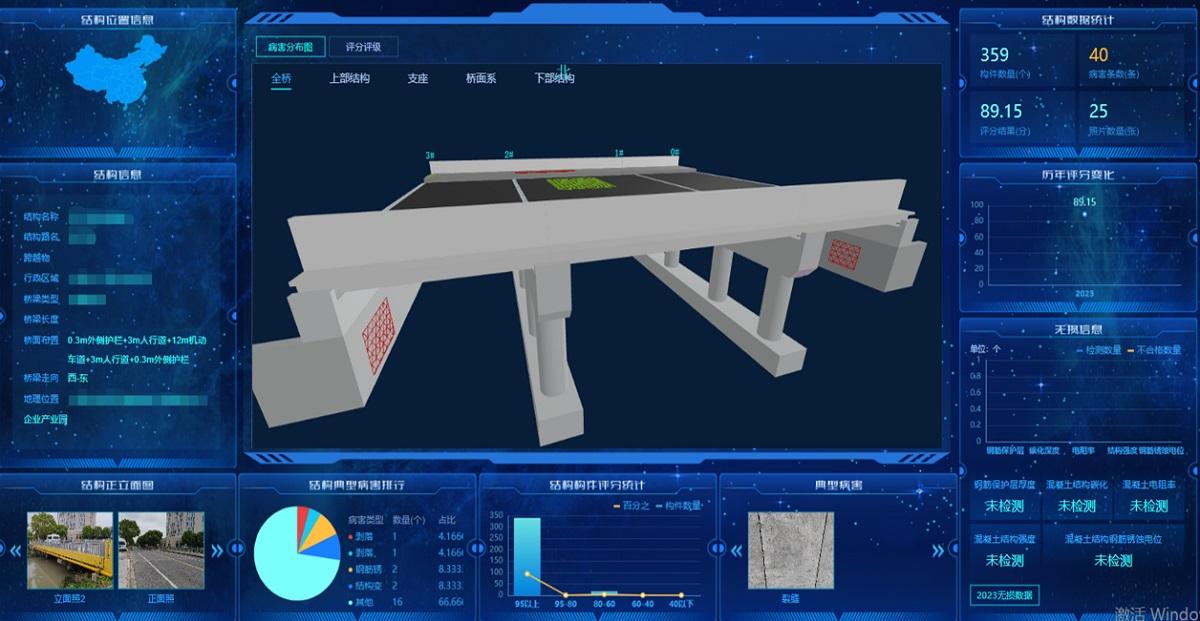

“上海建科数字化运维云平台”界面展示

为了消除不同系统之间的信息壁垒,实现多源数据之间的融合分析,工作室还搭建了“上海建科数字化运维云平台”,全面兼容建筑、交通、市政等各种设施类型;考虑大数据应用的特点和需求,平台可满足海量数据高并发需求,达到秒级存储调用和高效分析挖掘,真正实现了“检测+监测”的一体化分析与管理。目前,该平台已服务于上海建科对百余座桥梁隧道的健康监测。