曾经有一段时间里,上海的一线工人在职业发展上可以用“早早看到头”来形容。30多岁,早早地成为高级技师,但之后这个职业等级天花板卡住了他。有着类似经历的一线产业工人不在少数,他们的职业晋升通道并不像很多人想得那样一帆风顺。

今年10月,中共中央、国务院印发《关于深化产业工人队伍建设改革的意见》(以下简称《意见》)中提到,要健全职业发展体系,促进产业工人成长成才。一线产业工人的晋升通道如何变得更为顺畅?记者日前通过真实的一线工人案例以及调查数据,试图厘清困扰他们的痛点以及行之有效的解决方法。

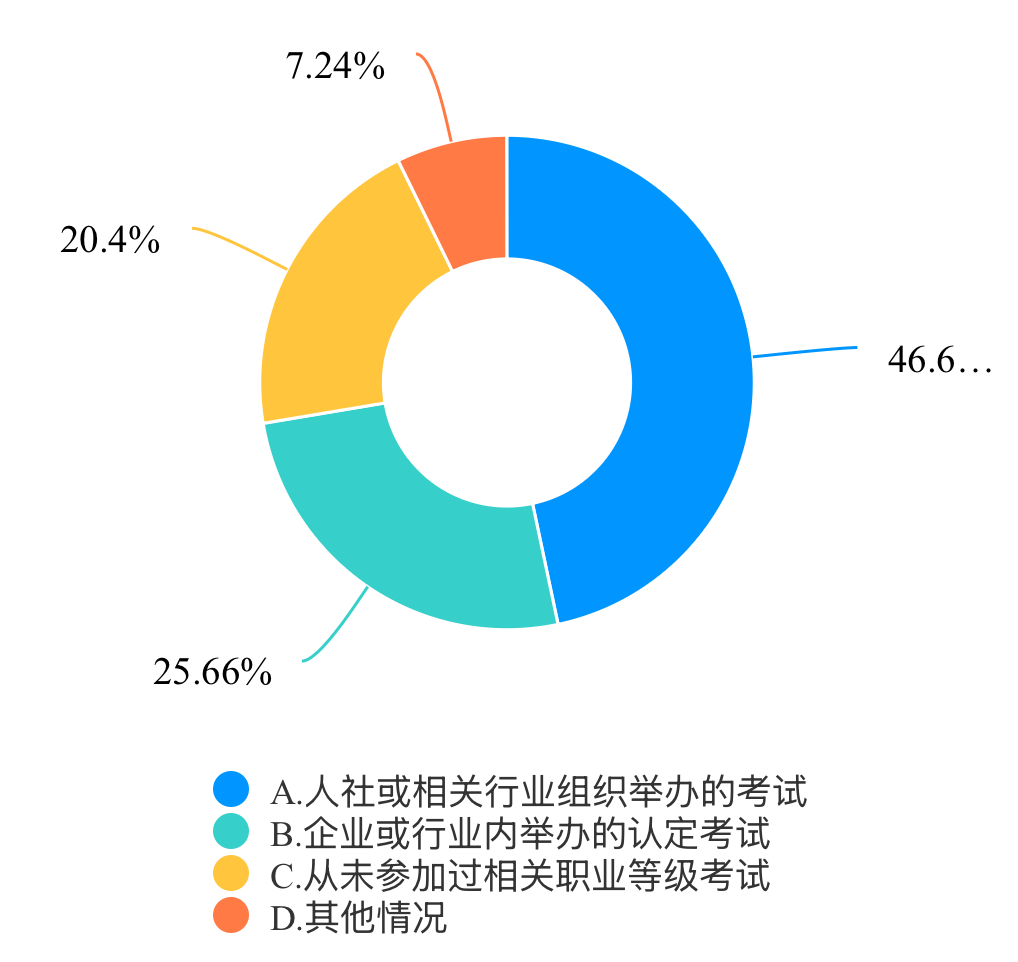

通过调查,记者发现,一线员工自我提升的愿望强烈,6000多位受访者中,有46%的人参加过各种职业认定考试,同时,59%的受访者认为他们遭遇过“职业天花板”。一方面是强烈的提升意愿,一方面是现实存在的堵点和痛点,这道关于产业工人晋升的难题该怎么解?

30多岁职业等级“到顶”

中小企业普工提升职业竞争力无门

上飞公司ARJ21 事业部212(翼身对接)工位工段长杨颖华清楚地记得,38岁时,他就成为了飞机铆装工高级技师,离退休还有20余年,但当时高级技师已经是技能工人的顶配,再无向上空间,职业等级成了一扇隐形门,关上了他继续向上发展的可能。

和杨颖华类似,上海航天设备制造总厂有限公司防务装备总装组组长周利军曾经也遭遇过职业发展“天花板”,28岁时,他凭借高超技术升为整个防务装备总装组班组长,36岁获评高级技师称号,但再往上就无级可评。

很多一线顶尖的技术工人,他们在正值青壮年的时刻便发现在职业等级这条发展的道路上到了头。有数据显示,当年上飞公司技能人员数量超4400人,其中高级工及以上高技能人才占比超40%,技能人才对自身职业发展的需求日益显现。对于技能好手来说,三十多岁的职业顶峰来得太快,“天花板”太低,高级技师一度成为工人发展的最后一站。

而对于产业工人中的中小民营企业工人来说,由于缺乏技能培训、长期从事重复劳动,他们对未来发展则更加茫然。

记者此前在采访一家民营制造企业时,一位钣金车间的班组长透露,他从最基础的折弯工做起,为提升自己,主动去社会上报名参加中级工考试,企业之后也给予了他一定的补贴。但他表示,在招聘时,初级工人满为患,但中高级职位经常开高薪也招不到人。“很奇怪的现象,但其实也不奇怪,毕竟民营企业并没有时间和成本来大规模地提升工人的技能水平,能够招到熟练工最好。所以,最后发现,提升技能都要靠自己去摸索。”

此外,对一些不在人社职业目录内的一线产业工人来说,他们想要的等级认定起点就无从谈起。对上药信谊新气雾剂车间的陈昕来说,直到今年12月前,他依然没有一张中级工技能证书,虽然从业多年,技术过硬,是生产班组中的佼佼者,但种种的现实困境让他们颇有一种无力感。

6000余人参与调查

四大痛点围绕一线职工

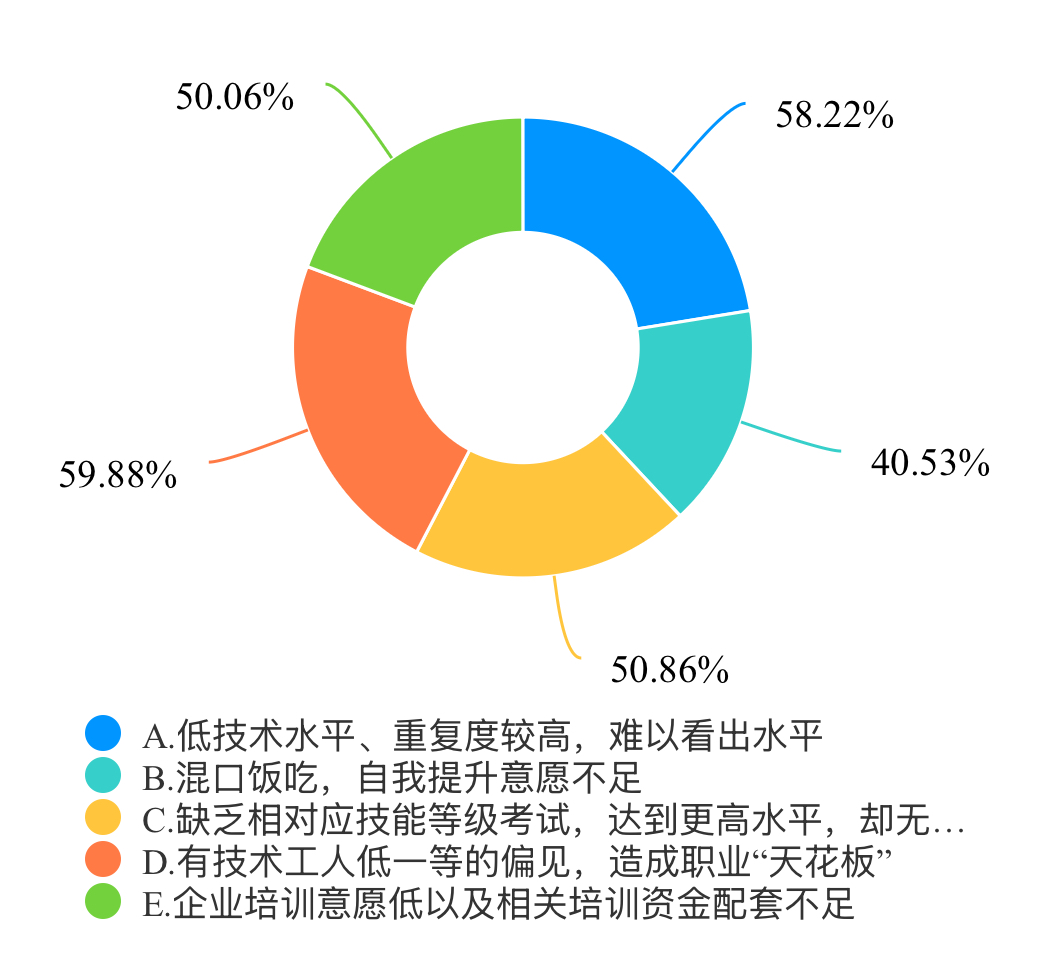

上述的这些困惑,在此次劳动报社联合上海市总工会微信公众号“申工社”发起的一项调查中也得到一些印证。对于一线产业工人的发展之路是否畅通的问题里,记者梳理出了困扰他们最多的四大痛点。

在参与问卷调查的6000多名网友中,关于“您认为限制产业工人上升通道的现实难题有哪些?”的问题中,有四个选项选择的人数超过了50%,这四项分别为“有技术工人低人一等的偏见,造成职业天花板”、“低技术水平、重复度较高、难以看出水平”、“缺乏相对应的技术等级考试”、“企业培训意愿低,相关培训资金配套不足”。其中“有低人一等的偏见”选项有59.88%的受访者选择,成为占比最高的选项。

高职生小钱曾在一家民营企业工作,原本以为能学到技能的他发现,进厂后只是从事一些简单搬运工作,“企业没有任何技能培训,感觉自己在厂里看不到什么前途。“对于这一现象,一位民营企业管理人员坦言,企业规模不大,不可能花费高额培训费去培养技能工人,“再说,培训好了,如果跳槽走了,企业岂不是很亏?”

各项因素的叠加之下,一线产业工人的困惑不断累积,晋升通道被阻。如何破解这道难题?

多方合力打通晋升之路

职工的意愿正被看见

在中共中央、国务院印发《意见》后,解题方向得到了指引。

《意见》明确提出,要构建以企业为主体、职业学校为基础,政府推动、社会支持、工会参与的技能人才培养体系。鼓励大型企业制定技能人才发展战略,健全产业工人培训制度,积极开展公共职业技能培训。企业按规定足额提取和使用职工教育经费,确保60%以上用于一线职工教育和培训。发挥工会系统、行业协会、社会培训机构作用,帮助中小企业开展技能培训。

有专家撰文表示,《意见》从“畅通向上发展通道”和“贯通横向发展机制”两方面对健全产业工人职业发展体系作出安排,前者包括健全“新八级工”职业技能等级制度等举措,后者包括建立职业资格、职业技能等级与相应职称、学历的双向比照认定制度等举措。

在政府、社会、工会的共同合力下,产业工人的技能提升平台正变得越来越宽阔。

今年12月,上药信谊总厂特殊剂型——微生态制剂和气雾剂职业技能等级内部认定结束,总厂微生态车间和气雾剂车间46名职工报名,38名员工通过初赛进入决赛。经过一周的实操比拼,36名员工通过了考核,获得企业内部的中级工技能等级证书。此外,信谊万象在今年也构建探索一套适合软胶囊工种技能提升的内部评定机制,通过应知+应会的考试模式,完成了首批16名职工的软胶囊中级工内部认定。获评中级工和高级工认定的员工获得最直观的变化便是每个月有100元和200元的津贴。而获得技能比武第一名的上药信谊新气雾剂车间的陈昕则当场获得了2000元的一次性奖励。

有了企业内部逐级展开的职业技能认定后,上药信谊将会持续探索,从中级工、高级工一直到高级技师,完善一整套成熟的,针对小众技术工种的职业等级认定。

同样在今年11月,连续第二年举办的上海市中青年工程师创新创业大赛上,来自上海御风未来航空科技有限公司的刘星宇凭借低空经济中大型电动垂直起降飞行器的研制项目,通过参加相关赛事评比,成功获得数字技术研发和应用的正高级工程师职称认定。大赛正是突破性地采取“以赛代评”“育评结合”新机制,163名入围决赛选手通过职称考核认定,其中认定高级工程师72名、正高级工程师36名。

早在2022年,人社部就制定出台了《关于健全完善新时代技能人才职业技能等级制度的意见(试行)》,提出企业可增设特级技师和首席技师,补设学徒工,形成由学徒工、初级工、中级工、高级工、技师、高级技师、特级技师、首席技师构成的“新八级工”职业技能等级序列。

曾经让工人老大哥引以为豪的八级工重新回到了产业工人队伍中。

2021年,上飞公司成为上海市企业职业技能等级认定机构,可自主开展技能人才评价,并在同年3月发放了首张商用大飞机职业技能等级证书,产业工人逐步从“五级工”向“新八级工”过渡。在2022浦东国际人才港论坛上,戴渊、杨颖华作为上海飞机制造领域首批特级技师代表,获得相关证书,他们正式成为了上飞公司的首批“新八级工”特级技师。

在职称和职业等级的贯通上,上海电信正采取一种岗位双认证的体系。“双认证”与岗位晋升直接挂钩,其中“基础岗位资格认证”是指员工达到从事某一岗位所必备的学识、技术和能力的认定;“更新岗位资格认证”旨在促进员工定期更新知识结构,充分了解和掌握公司的运营现状及发展方向。