在长江与东海交汇处,有一条承载着国家战略的黄金水道——长江口深水航道。这条全长125公里、水深12.5米的航道建成以来,支撑海运量运输182亿吨,产生航运直接经济效益1717亿元。在常年的疏浚维护队伍中,有一位85后船长,他用匠心与坚守,守护着这条“水上生命线”,他就是“长江口01”轮船长施海忠。近日,这位坚守航道疏浚一线13年的“大国重器掌舵者”获评全国交通运输系统劳动模范。

从三副到船长:专业坚守航道安全

85后船长施海忠,自2007年踏入航海事业以来,便与长江口深水航道有着不解之缘。2011年,25岁的他登上当时国内最先进的12000方耙吸挖泥船“长江口01”轮,从此开始了与这条航道的朝夕相处。从三副、二副、大副到船长,他用13年时间完成了职业蜕变,也见证了这条“黄金水道”的发展历程。

“水深线就是生命线”,这是施海忠常挂在嘴边的话。作为长江口疏浚船舶的船长,他带领团队夜以继日驻守黄金水道,累计安全运行超7万小时,完成疏浚量1亿余立方米,相当于7000个标准游泳池的容量。在台风“烟花”“贝碧嘉”等极端天气中,他多次临危受命,保障了这条承担长江经济带、长三角地区重要战略通道的畅通无阻,为上海国际航运中心建设、长三角一体化发展等国家战略实施提供了有力支撑。

2024年12月某个深夜,长江口上演惊险一幕:两艘十几万吨级货轮在距离“长江口01”轮仅1000米处相撞。面对不断逼近的失控船舶,施海忠沉着应对,在200米极限距离果断下令弃锚,最终在拖轮协助下成功脱险。这场教科书般的应急处置,获得海事局交管中心高度认可。

这样的险情对施海忠来说并不陌生。在2018年台风“温比亚”来袭时,他带领“青年突击队”连续奋战36小时,确保了价值数亿元的疏浚设备的安全运行;2021年疫情期间,他主动请缨坚守岗位90天,保障了防疫物资运输通道畅通。这支由38名青年组成的突击队,上下一心,众志成城,共同守护住了“长江口01”轮和深水航道,已荣获上海市“工人先锋号”等多项荣誉,连续安全运行时间超过7万小时,这一记录也将被不断刷新和续写。

施海忠常说:“航道就是我们的生命线,守护好它,不仅是对职业的尊重,更是对国家和人民的责任。”

技术创新:让“国之重器”发挥极致效能

长江口深水航道素有“水上高速”之称,这里风大、流急、雾多,12.5米的水深标准可满足5万-7万吨级货轮全天候双向通航,10万吨级货船可乘潮通过。在这条船舶密度堪比城市高速的黄金水道上,由施海忠掌舵的自航耙吸挖泥船“长江口01轮”,正以“国之重器”的姿态守护着航道安全。

面对复杂作业环境,施海忠创新提出“精准扫浅法”,在万舸争流中实现厘米级精度作业。他牵头总结并汇编的《长江口深水航道疏浚船舶防碰撞工作法》,已成为该施工区域安全作业的“教科书”,成功化解5起险情,避免了重大经济损失。

根据施海忠参与编制的《长江口12.5米深水航道精准化养护工作法》,通过“回淤预测、数据监测、网格作业”等七大系统,实现养护效率和经济双提升:经济效益方面,年疏浚量从1亿方降至5000万方,维护费从19亿降至10亿,12.5米水深保证率100%,12米吃水船舶通过量较2010年增长19倍;社会效益方面,提升台风等极端天气应急响应速度,支撑长三角一体化发展,服务沿线七省二市港口建设。

薪火相传:培育新时代航道工匠

作为中共党员,施海忠始终牢记“国之大者”。他深知,一枝独秀不是春,百花齐放春满园。他从不吝于将自己的经验分享给他人。他倡导并实施的“一线职工操作技能提升培训”培养模式,累计开展培训212场,培养技术骨干2152人次。

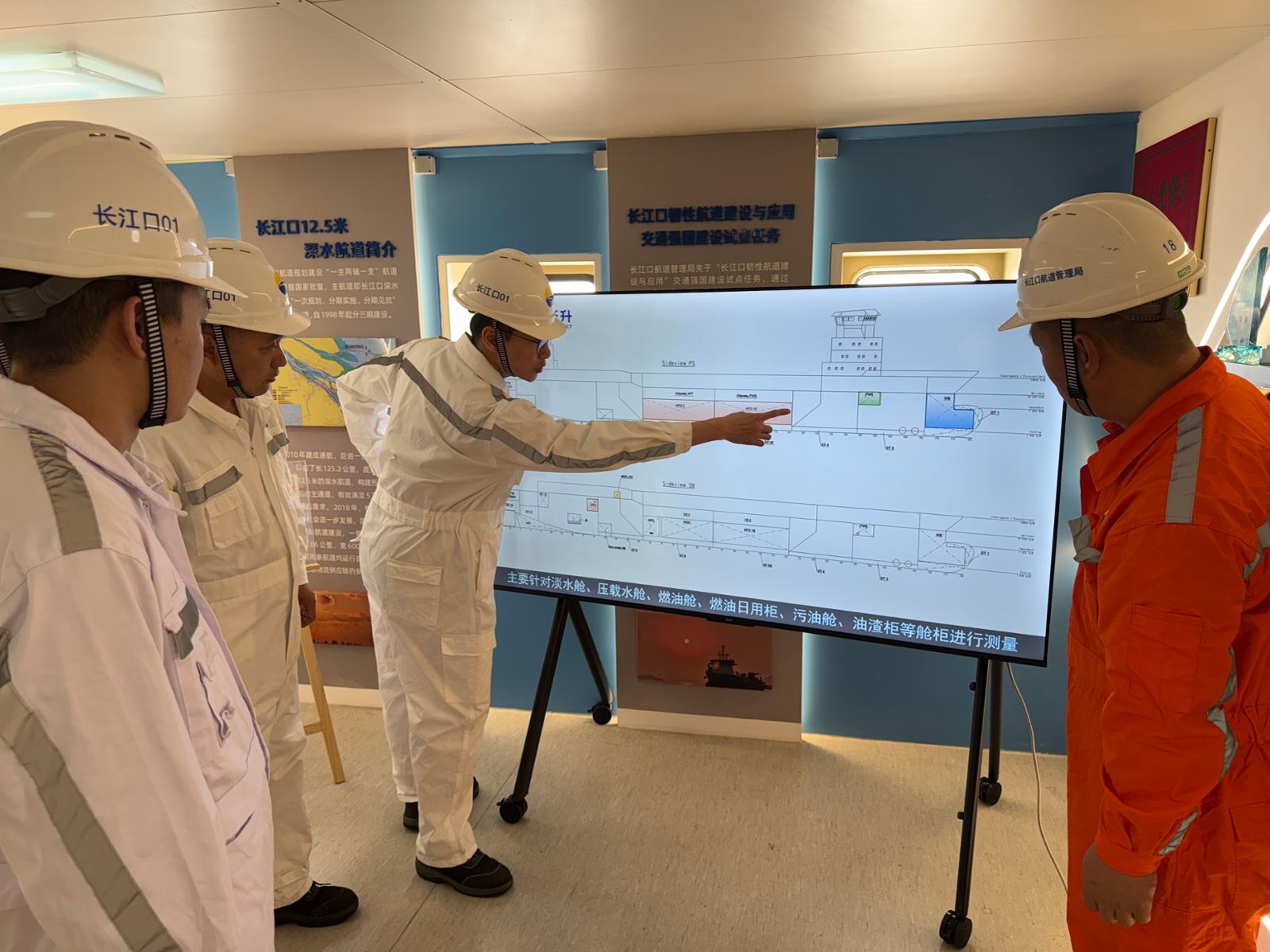

2024年,“施海忠航道养护工匠创新工作室”挂牌成立。这个平均年龄35岁的团队,已取得2项操作法、1项水运工法、2项软件著作权,正在申报6项专利。他们研发的“耙臂声光报警系统”,大大提升耙臂作业时的安全指数;创新的“疏浚土精准计量技术”,提升了工作效率,降低了疏浚维护成本。

在技术引领团队的同时,也不忘团队成员的衣食冷暖。2023年,他推动113名“挖泥小哥”以劳务派遣工身份加入工会,融入公司“大家庭”的他们,成为工会暖心服务的“受益人”。该案例被全国总工会列为基层工会建设重点工作创新案例。

如今,施海忠正带领团队参与交通强国试点和国家重点科技研发项目。面对荣誉,施海忠说:“我的工作就是确保每一艘船都能安全通过长江口。这份平凡的工作,关系着国家经济命脉,必须做到极致。”

在建设交通强国的新征程上,正是有施海忠这样千千万万劳动者的坚守与创新,才让中国的“水上高速”畅通无阻。他的故事,诠释了新时代劳模精神的深刻内涵——既要有“择一事终一生”的执着专注,更要有“偏毫厘不敢安”的精益求精。黄金水道的滚滚波涛,将继续见证这位85后船长的匠心传承。