头图:烈士茅丽瑛遇难地——慈安里大楼(原福利大楼)

2025年,是中国人民抗日战争胜利80周年。

岁月带走硝烟,但掩不住历史的回声。在上海“孤岛”时期,有一位年轻女子,将全部热忱倾注于义卖救国,支援前线的新四军,亦鼓舞着女性勇敢觉醒,最终,她倒在了敌特的枪口下,年仅29岁。

她是茅丽瑛,中国职业妇女俱乐部的首任主席。

茅丽瑛

循着历史的痕迹,记者于近日来到茅丽瑛的遇难地——南京东路的慈安里大楼,以及她曾读书、教书的母校——原上海启秀女子学校,走近这位革命者以生命赴使命的那段难忘历史。

从剧团到义卖会

她带领妇女奔走前线

1938年的中国,战火蔓延,山河动荡。彼时,上海虽为“孤岛”,却成了众多救亡团体的集结地。就在这样的背景下,为冲破对女性的旧有束缚,鼓励更多女性挺身而出投身抗战,在中国共产党领导下,中国职业妇女俱乐部(以下简称“职妇”)应运而生。

茅丽瑛,正是这一组织的首任主席。她性格爽朗洒脱,乐观豁达,身上仿佛有着无尽的能量和温暖。她的一句口头禅“OK!”成了大家熟悉的符号,也让她得到了一个极富亲和力的称呼——“OK主席”。

1939年后,战乱引发的难民潮涌入上海,军需及百姓日常用品紧缺。为此,茅丽瑛带领的“职妇”成员开展了多种形式的募款活动——她们以“职妇剧团”名义出演《女子公寓》《阿Q正传》等,所得款项,她们购买食物与用品送往难民收容所慰问。而组织的“慈善义卖会”,更是轰动了全上海,大部分善款,“职妇”暗中送往前线,支援正在奋战中的新四军。

在一系列的行动中,茅丽瑛从不退居幕后,每一次公开活动,她都站在最前排。她清楚自己已经成为特务盯梢的目标,但以“为义卖而生,为义卖而死”明志,从不退却。

1939年12月12日晚,俱乐部在南京东路的福利大楼(今慈安里大楼)举行音乐义卖会。义演尚未结束,她先行离场,却在楼梯转角处遭到汪伪特务枪击。三日后,伤重不治,殉难。

百年“启秀”薪火传承

德育课上讲她的故事

走过南京东路120号的游客,大多会被一块铭牌吸引。碑文不长,却字字沉重:“茅丽瑛烈士遇害处。烈士为支援新四军抗日斗争,展开义卖、义演,募集寒衣,于一九三九年十二月十二日遭敌特暗杀在此遇害。

慈安里大楼当年是一栋商用建筑,一楼是沿街铺面,二至五层曾作俱乐部与民居混用。据记载,中国职业妇女俱乐部的会址就设在其中的二楼(亦有说为三楼)。记者于近日再次走访慈安里。大楼已纳入外滩片区整体更新范围,内部住户基本搬离。楼体虽陈旧,却仍可辨识出部分昔日风貌:拱形窗台、铁艺扶手、斑驳的墙面,仿佛时间在此暂歇。

慈安里大楼位于南京东路120号,目前正纳入外滩片区整体更新范围。

茅丽瑛一生的转折点,始于“启秀”。幼年家贫、举家逃难——在那个年代,这样的出身几乎注定了女孩命运的低谷。而正是这所创办于1905年的上海启秀女子学校,为她打开了通往“新世界”的大门。

百年“启秀”历经几次校名更新,现为上海市向明初级中学,记者走访位于思南路上的校址,学校正值暑期整体改造,教学楼暂时封闭,一批批工人正在施工。

烈士茅丽瑛曾读书、教书的母校——上海启秀女子学校,现为向明初级中学。

据校方介绍,多年来学校始终注重英烈精神的传承,将之融入德育教育日常。1989年,在茅丽瑛牺牲50周年之际,在校园内设立烈士纪念像。十年后,学校主导撰写并出版了传记文学作品《茅丽瑛》,成为教学与纪念的重要读本。至今,读《茅丽瑛》、写读后感、观《七月流火》、参与烈士主题班会,仍是向明初级中学每一届学生的必修课。纪念,不只是历史教育的一部分,更是价值塑造的根基。

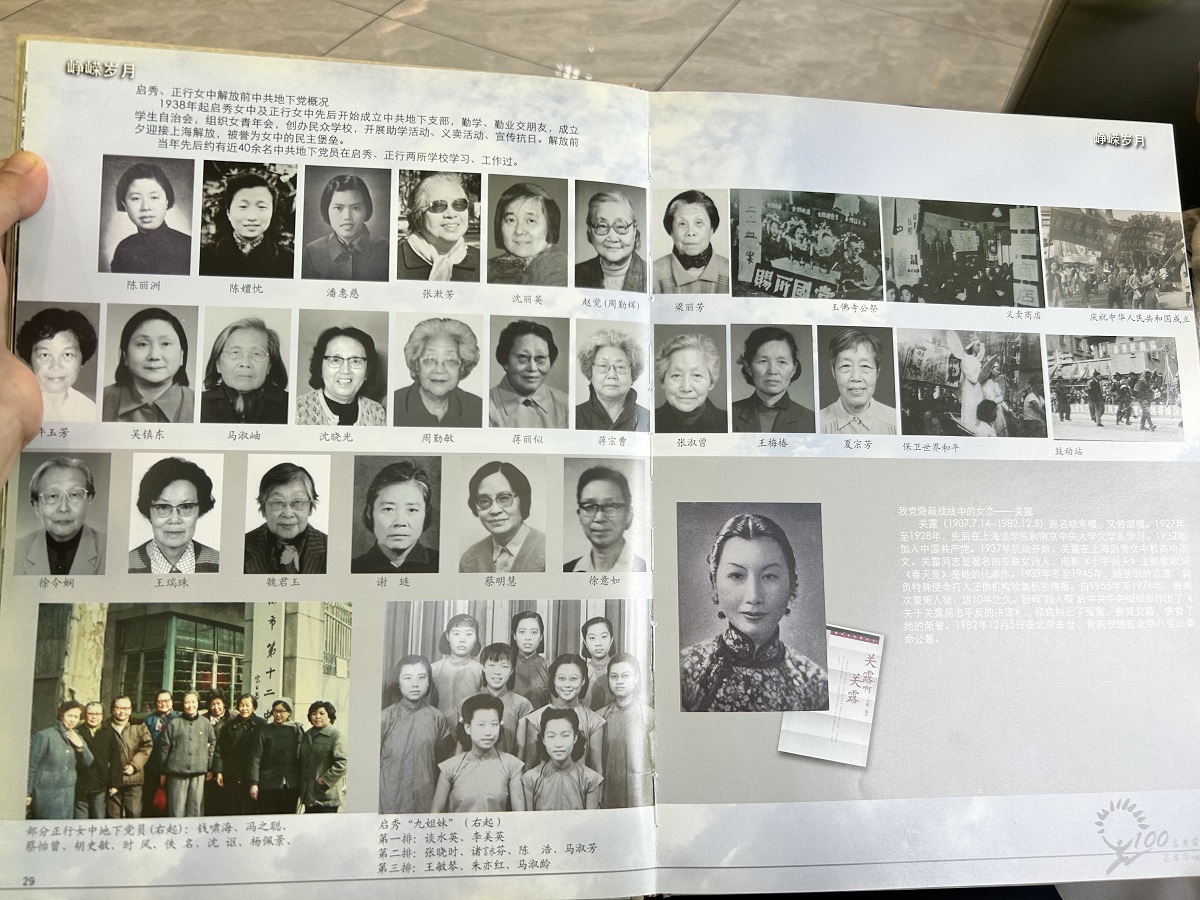

此次采访中,记者偶遇了一位启秀女校老校友的后代。她的母亲是20世纪40年代的毕业生,也是一名地下党员。她向记者展示了家中珍藏的百年校庆纪念册。事实上,“启秀”不仅仅培养了茅丽瑛,同一时期也涌现了一批爱国女战士。像在文学上颇有造诣的地下党员关露,她曾担任过启秀女中高中部的国文教师;还有从“启秀”一毕业就加入鲁迅艺术学院,成为一名文艺战士的王海纹,牺牲时年仅17岁。“我的母亲又是后面接力师姐们的,一代又一代,发扬‘启秀’精神。”

上世纪三四十年代,启秀女校涌现了一大批参与抗日战争、解放战争的共产党员。

感谢蓝小如女士提供的启秀百年校庆纪念册,她的母亲周勤敏和大姨周勤辉正是在启秀女中加入了中共地下支部。

慈安里大楼即将改造更新,启秀校园也迎来建校120周年。城市在变,但记忆未褪。在南京东路的街角,在向明中学的课堂,茅丽瑛的名字依旧被人提起。她未能走出那道楼梯,却走进了这座城市的历史与精神血脉中,成为一代代人的信仰启蒙。