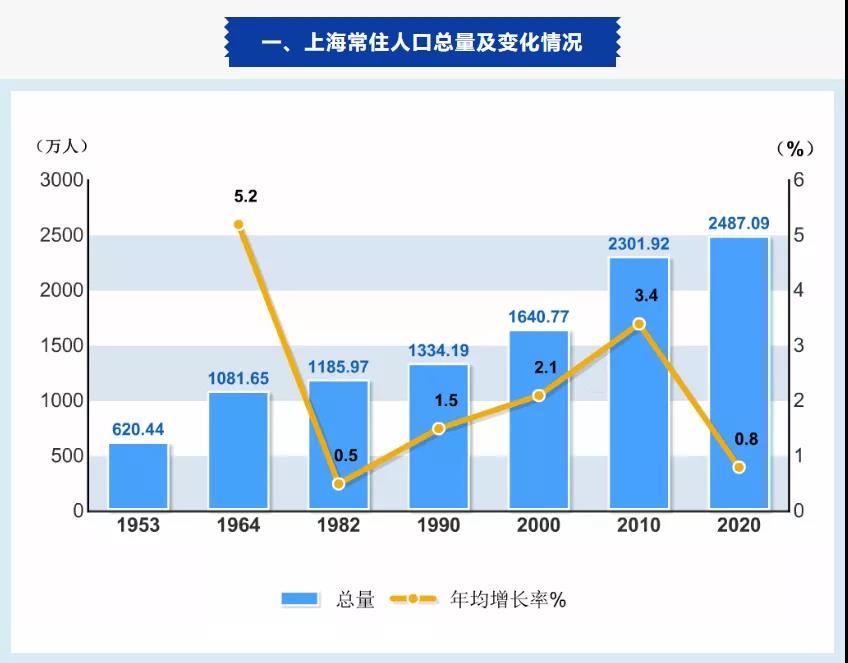

第七次人口普查数据日前正式公布后,相关调查结果引人关注。随后,“七普”中的上海数据与公众见面,此次公布的数据中,上海地区常住人口超过2480万人,呈现常住人口增长规模放缓;中心城区人口密度有所下降;常住人口受教育程度快速提升;劳动人口规模仍较大,人才红利优势明显;少子化与老龄化并存等特征。

上海地区的相关数据与企业、求职者和职工等各方息息相关,因此调查结果一出,立即引发热议。透过数据,企业是否遭遇用工荒、薪资水平上涨压力几何、用工和招聘与以往有何不同、职工诉求有何变化?本期调查,记者就此话题采访了各方,倾听他们最真实的反馈。

招工难用工贵成企业难题

“现在招人是企业很头疼的问题。”上海银工线材设备的经营者戈兵谈到招人用人的问题时,很快打开了话匣子,“现在我们员工的平均年龄只有40多岁,还能支撑,再往后十年,情况就不容乐观了。”

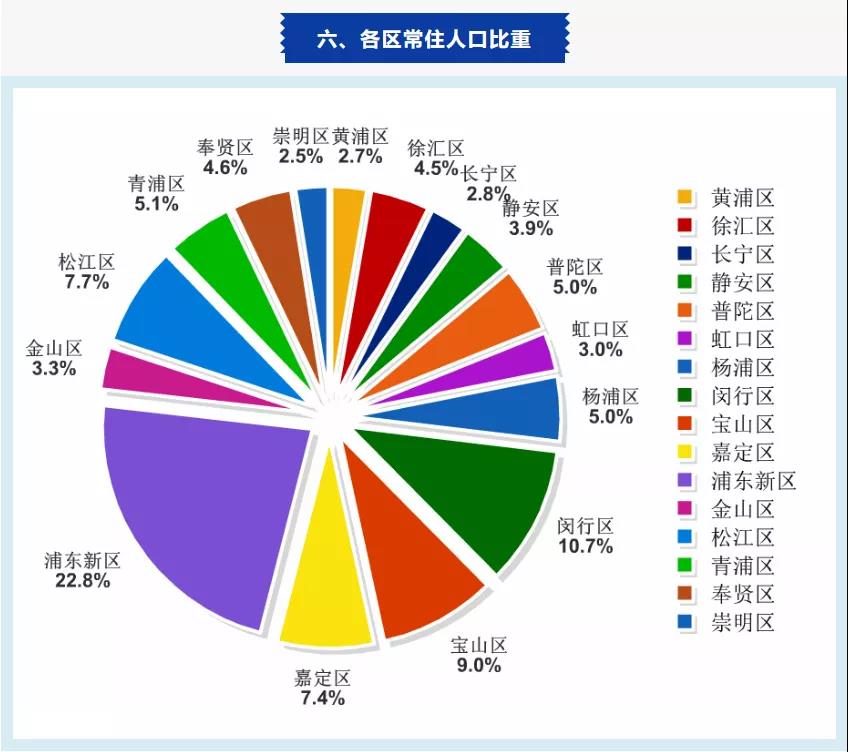

戈兵的担忧不无道理,本次普查数据显示,上海15-59岁年龄段人口总量为1661.91万人。其中,16-59岁劳动年龄段人口总量为1650万人左右,均比2010年有所下降。尽管下降比例有限,但在劳动力市场上已经有所反应。据戈兵介绍,她所在的企业属于细分市场内的头部企业,依靠技术附加能支付与职工技能相应的工资水平,招工时仍是困难重重。出于节省人力成本的想法,戈兵将制造车间搬到了崇明,在市区仅留了销售和售后团队,开出的工资在业内十分有竞争力,可还是很难招到人。

“你如果找10个HR聊,他们的抱怨肯定集中在招不到人、留不住人上。”陈秋雨是上海黄海制药的人事经理,从业多年,她对招人难深有体会,“我们需要的是具有一定专业技能的员工,有时候参加社会招聘,人来得不少,可最后很难找到合适的人。” 陈秋雨坦言,留不住人很多时候其实是薪水的问题,最近企业附近同样有药企在招人,薪资水平一比较,很多员工就选择了跳槽。

人难招加之用工贵,企业采取机器换人的动力大增。戈兵表示,在崇明的生产基地招人也很困难,只能通过大规模采用机器设备,将一些工序通过机器完成,从而减轻对人工的需求。

技能提升成职工“刚需”

制造业的情况如此,办公楼里情况又如何?记者为此采访了北京首要资源商务咨询有限公司业务总监李欢,在以猎头业务为主的李欢眼里,上海的职场竞争已经十分激烈。“上海开放多元的文化吸纳了许多企业总部在此扎根,对人才的吸引力是毋庸置疑的。”

李欢透露,在企业完成的经理级以上的猎头业务中,外地的优秀人才占比已经过半,其中不乏有国际名校背景、竞争力极强的求职者参与竞争。李欢的感受在本次调查数据中也得到了印证,调查显示,上海每10万人高中文化程度的人数是全国最高的。她说:“人口普查的数据里,上海常住人口受教育程度快速上升,每10万人中拥有大学文化程度的为33872人,要是排除掉数据里的未成年人和老人,这个比例会更高。”

人才不缺,但具备相应技能的人才却始终供不应求,这也是李欢在招聘过程中注意到的一个矛盾。“以电商行业为例,目前几乎所有知名企业都有打通电商渠道的需求,急需人才支撑,电商行业从业人员也不在少数,但要确定一个合适的人选非常难。”李欢因此注意到,在求职者中往往存在着一种焦虑情绪,“目前劳动力市场人才密度很高,同时求职者不得不面对市场变化的趋势,这些都导致了求职者的焦虑。”

部分企业招录员工的要求水涨船高,李欢发现,技能提升也成了职工的“刚需”,“想要成功找到工作或者跳槽,某方面的经验和技能往往是企业的硬性条件。” 李欢还建议,既要具备相应的技能和经验储备,同时还要选准“赛道”,“比如说从调查数据看,未来的母婴行业因为出生人口变少会减少对人才的需求,不适合深度发展。”

专家支招:企业与职工需携手打造复合型人才

“企业未来对人才的需求会朝着复合型的方向发展,对劳动者提出了更高的要求。”人力资源专家、原上海互联网金融行业协会人才专委会副主任委员屈辉在解读相关数据时,给出了这样的判断。

尽管人口红利还在,但未来劳动力人口逐步下降,屈辉认为企业将会更加注重人员精干,由此导致的职场竞争必将更为激烈。

“这种要求并不是单向的,职工也会要求提升自己的技能和能力水平。” 屈辉进一步解释说,职工也应对自己的技能水平有清晰的认识,不要害怕跳出舒适区,要不断更新自己的知识结构,重新进行专业学习,提升自己的职业总体业务水平。“目前知识付费的潮流已经显现,自学的途径也越来越多,这些都很适合员工结合工作加以利用,不断提升技能水准。”

她还提出,企业作为用工主体,最明确自己的用工需求,在专而精基础上的复合型人才,需要企业和员工结合岗位能力进行规划,为员工提供有针对性的学习和培训机会,满足职工对技能提升的需求,双方共同努力,打造符合需求的职工队伍,以不断提升的劳动者素质和业务升级来化解用工成本上升等一系列问题。