“化学需氧量(COD)正常,氨氮、总氮正常,PH值正常,总磷正常……主要指标都不错。”9月7日11点,奉贤东部污水处理厂中控室,上海奉锦环境建设管理有限公司总经理袁飞正查看着当天的水质数据。

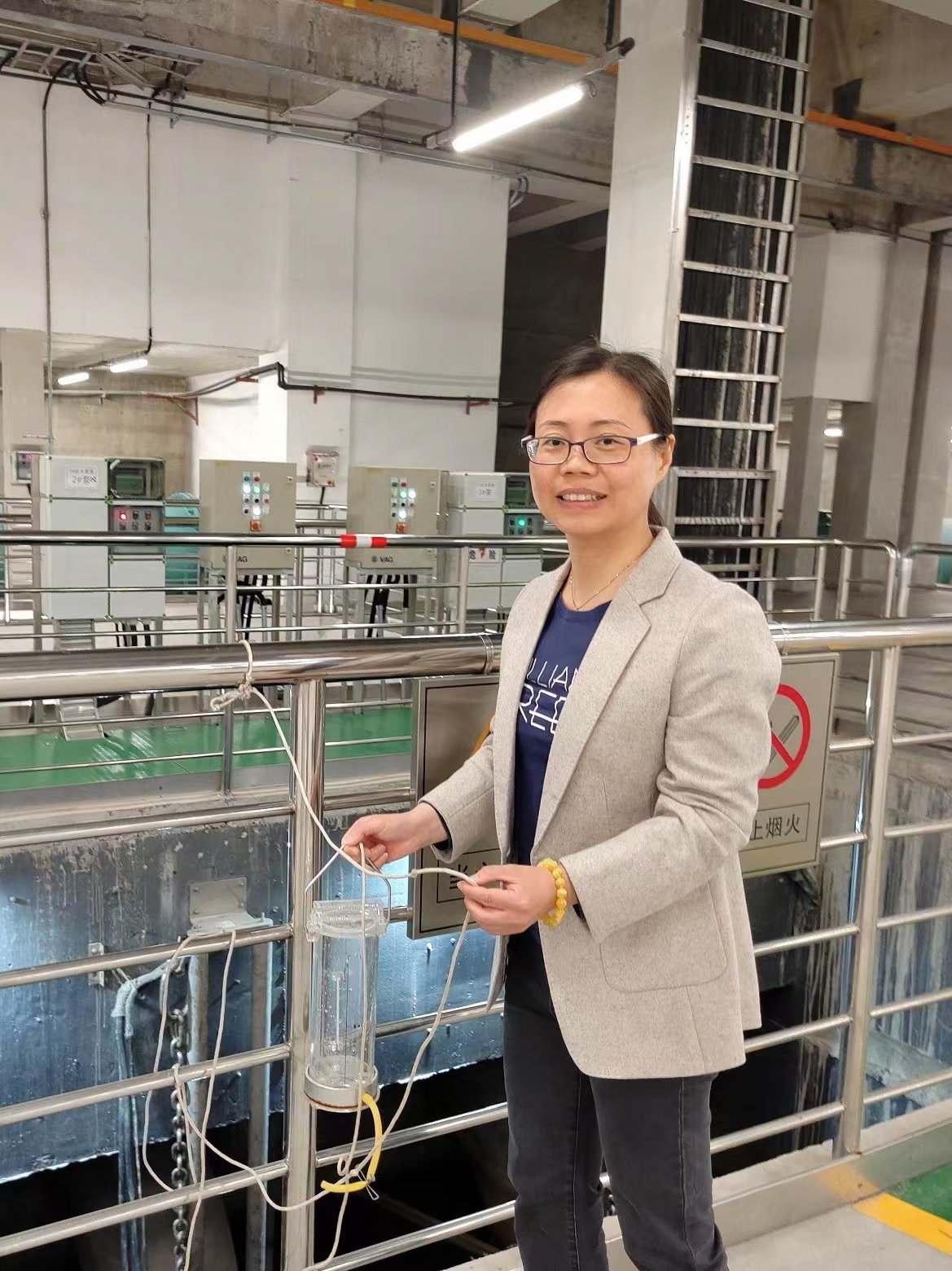

本科和硕士就读于同济大学,袁飞17岁起就与环保结缘。23年来,她始终致力于与污水处理工艺的研究和应用。“污水处理这个行业,一线技术人员很紧缺,和欧美一些发达国家比,国内的基层管理水平和新技术的研发水平还比较落后,”袁飞说,“作为技术人员总要为环境建设出一份力的。”

奉贤东部污水处理厂曾因水质超标等问题一度陷入运营困境,2018年袁飞临危受命,出任上海奉锦环境建设管理有限公司总经理。袁飞笑道:“当时情况非常危急,企业发工资都是借来的钱,但是既来之则安之,我要踏踏实实做好这份工作。”

刚上任时,她正巧碰到污水厂排放标准全面提升至一级A,但试运行期间总氮指标始终超排放限值。“为了保证出水稳定达标,只能加大药剂量,这也是整个污水处理行业的通病,” 袁飞解释道,“我决不能走外加大量药剂的老路!为了保证水质稳定,大量化学药剂被投放到处理过程中,必将带入受纳水体,这对环境有很大的‘杀伤力’,二次污染的风险将剧增。”为此,袁飞带领团队完成工艺优化技改措施十多项,大大增加生物处理效能,从根本上减少药剂投加量,并引入人工智能自主研发了能够实时进行的数据采集与药剂量调控的智能控制系统。“这项具有‘自我学习’能力的智能控制技术在国内和国际都处于领先水平,”袁飞自豪地说,“现在厂内的药剂单耗从0.317元/吨下降至0.081元/吨,仅药剂费一项成本就每年节约800万元。”

进入处理厂的污水除了生活污水,也有工业污水。“大量高浓度工业污水进入处理厂的话,微生物群也会‘吃撑’甚至‘中毒’,” 袁飞说,“这时整个污水处理生化系统将面临崩溃的风险。”面对复杂多变的进水情况,袁飞带领团队大胆地进行技术改造:建立预警系统,对水质波动做出迅速响应;改造应急事故池,将水质恶劣的污水与其他污水分流,保证微生物系统的安全稳定;与排水公司建立联动机制,对污水进行分类分级管理,以减小厂内处理系统受到冲击的风险。

袁飞还将这一系列措施编制成应急预案,让员工反复演练。“厂里因为水质问题曾经在4年内接到过10张罚单,”袁飞回忆道,“但是从2018年5月到现在,再没有过出水超标问题,企业终于走出了困境。”

近几年来,袁飞创建技术创新工作室,组建了12人组成的研发团队,建立“导师带徒”模式,已有4人出师,并在上海市水务行业职业技能竞赛中获奖。“我想要培养出更多的技术人才,”袁飞说,“环境建设一定是一代一代人前仆后继的努力才会不断往前推进的。”

她还带领团队承担并完成了水利部立项的“化学除磷智能控制系统设计与应用研究”、“污水处理厂抗冲击能力提升(系统)研究”等课题,企业拥有了一批自主研发的核心技术。但袁飞并不想止步于此,今年,“智能曝气”的课题再次被提上日程,“将水处理的每一个工艺控制核心环节都‘智能化’,也算是我接下来的一个‘小目标’了。”

袁飞说,“在未来,我们将继续探索人工智能技术在水处理方面的应用,并将我们的系统产品化,让上海乃至全国的污水处理更稳定高效、更节能降耗。”