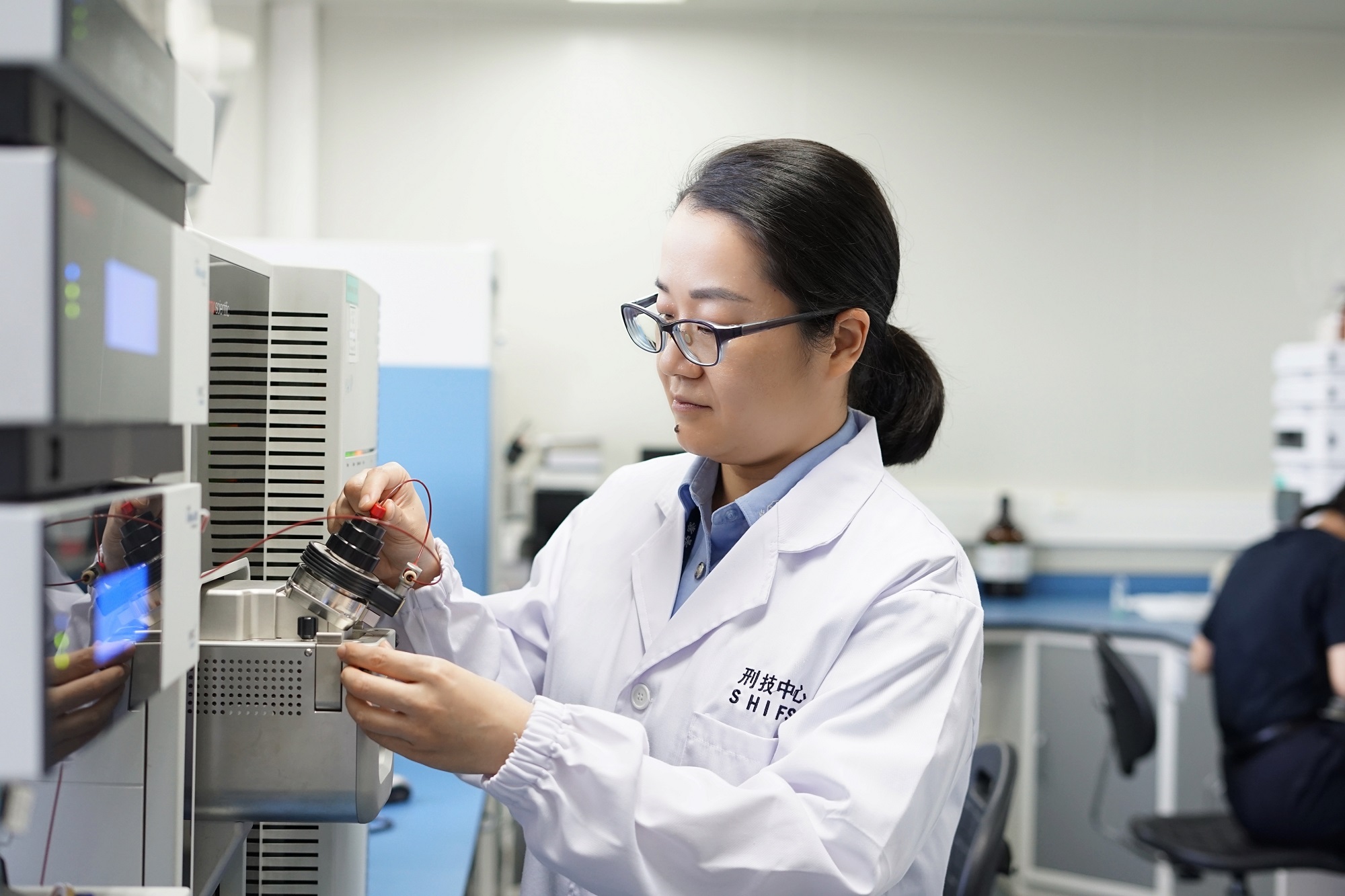

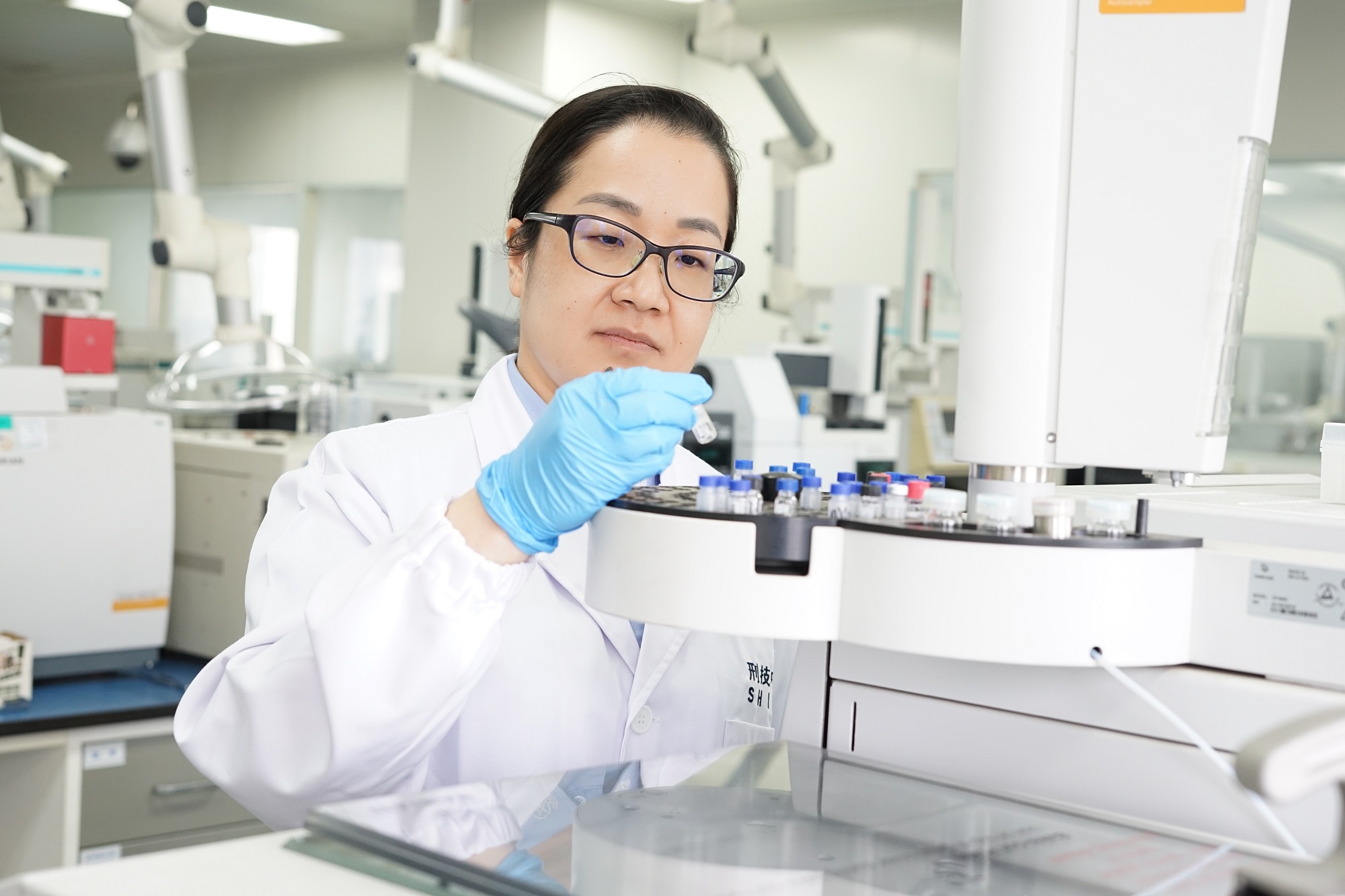

眼前这位身穿白大褂,拿着试管,专心致志进行检验工作的是上海市公安局刑侦总队刑技中心毒化室主任梁晨。与毒物毒品打交道是梁晨的日常工作,她需要为办案机关送来的样品出具检验报告,完成证据链的搭建,这将在案件侦破中起决定性作用。作为毒物毒品类案件侦破的“幕后英雄”,工作十余年间,梁晨承办案件检验工作一万余起,其中重特大案件千余起。

1997年,梁晨开始了大学生涯,那时的她对于自己的专业——药学还懵懵懂懂。研究生时期,她接触到了毒物毒品分析,并随之产生了浓厚的兴趣。“能够成为一名人民警察,光荣且不易。”回想当时参与选拔的经历,梁晨还历历在目。从一轮又一轮的测试中脱颖而出,在男女录取比例悬殊的情况下,她成为了毒化室的“一朵金花”。

“毒化室主要承担两部分工作——毒物检验与毒品检验。”梁晨介绍道,毒物部分主要指毒物投毒犯罪、凶杀命案、麻醉抢劫、酒后肇事等案件中的物证检验鉴定。此外,毒化室也是上海市毒品检验中心。毒物毒品检验工作并非是将送检样品直接放入仪器内,动动手指,就可以直接获取结果。“目标物的不确定性是工作中面临的最大挑战,任何一种物质都可能是毒物。”根据现场勘查笔录、被害人症状,梁晨和她的同事们往往需要不断尝试,把潜在可能逐一排除。在她看来,保证检验结果的准确性与时效性是工作的核心要义,因此,他们也是一群与时间赛跑的人。

毒化室的送检样品来自全市办案机关,每一个案件都很急,这关系到案与非案、嫌疑人的确定、被害人的救治等,作为物证的鉴定人,他们必须“更准一点、更快一点”。

不仅如此,为了能够与嫌疑人“斗智斗勇”,梁晨及同事们也必须不断学习。近年来被称为“实验室毒品”的第三代毒品——新精神活性物质品种层出不穷且滥用严重。在梁晨曾承办的一起贩毒案件中,被告人律师提出:“国内没有标准品,如何确定这就是毒品呢?” 目前我国毒品管制目录已包含449种麻醉药品和精神药品、整类芬太尼类物质以及整类合成大麻素类物质,但相关标准品的研发还相对滞后。梁晨及其团队参与的科研项目《毒品及新精神活性物质标准品(对照品)的研制及应用》服务于禁毒实战需求,已研发毒品及相关标准品近千种,项目荣获公安部科学技术奖一等奖,摆脱了我国因缺少毒品标准品影响检验方法建立、定罪量刑等困局。

如果说毒品检验的目标物还有据可依,那么毒物的检验尤其是投毒案件的物证鉴定工作便如同大海捞针。投毒案件往往存在嫌疑人作案手法隐蔽、案发时间滞后等问题,被害人表现出的症状可能与某些疾病表征相似,这使得案件侦破难上加难。不断尝试,调整方向,是梁晨和同事们的工作常态。2017年本市一饮食店发生一起不明原因的呕吐事件,涉事三人,其中一人送医抢救无效死亡,同伴龙某被诊断为急性胃肠炎,另一人未出现异常。这是单纯的食物中毒还是另有隐情?梁晨带领团队开展检验工作,通过彻夜努力,从来自死者的送检样品中检测到了乌头碱成分,结合种种证据怀疑龙某具有重大投毒嫌疑。经过进一步调查,确认了毒物来自龙某使用的一种粉末。证据链由此确立,案件得以侦破。

在梁晨看来,工匠精神是“能够耐得下心来,有钻研精神”,她将继续在毒物毒品检验之路上不断前行,在热爱的工作岗位上,走好每一步。