上海有20条轨道交通线路、837公里运营里程、510座地铁车站,近年来,地铁成为千万上海市民乘客出行的首选交通工具。

轨道交通事关城市功能布局,事关城市窗口形象。上海地铁第一运营有限公司技术主管严如珏三十年如一日,负责车站消防设备的技术管理、培训等工作,不断在实际运营需求中发现问题、解决问题、克服困难、创新改造,先后荣获了全国五一劳动奖、住建部劳模、上海工匠、全国技术能手,国家级技能大师等荣誉称号。2012年,以她命名的严如珏技能大师工作室(综合监控工作室)正式挂牌,工作室的成立,为上海轨交行业发展贡献了力量。

运营的需求,就是创新的出发点

自1994年加入上海地铁以来,严如珏从一名普通的技术工人,逐步成长为一名特级技师、高级工程师,用她的耐心、专注和坚持不懈,完美诠释了工匠精神的真正内涵。她的成长之路,是从普通工人到技术专家的华丽蜕变。

工作室历时三年,采用3D打印技术研制完成了轨交行业首创的车站机电设备仿真模型,并取得发明专利授权。通过模型,完成全国多地轨交行业的培训任务,截至2021年底达13940人次。同时,模型在技术比武中也得到良好的运用,车站运营人员的专业技能因此得到了有效提升。

上海地铁10号线作为上海地铁首条全自动驾驶运营线路,对车站综合监控紧急后备控制盘运行的可靠性、稳定性要求极高,但在刚刚运行之初,就遇到了紧急后备盘SIOP开关在失电后自动锁死问题,为了解决这个设备重要缺陷,严如珏带领工作室成员,重新对原设计进行优化。最终,他们采用继电器保护技术,开发出既维修方便又成本低廉的新型授权保护开关,从硬件上提升了车站在紧急情况下的应对能力,使车站紧急后备盘在失电的情况下仍能有效执行各类应急工况。《一种综合后备盘授权保护器》技术就这样获得国家实用新型专利。该项目经审核,还被确认为上海市科学技术成果,并在上海地铁10号线全线推广,节约设备投资58万元。

此外,5号线剑川路基地的消防电话,曾在使用过程中存在噪音大、通话严重不清晰等消防安全隐患。严如珏了解情况后,带领工作室成员,顶着酷暑多次前往实地踏勘排摸。通过大家集思广益、出谋划策,最终制定的整改方案能够在不改动基地原有消防系统的布局的基础上充分利用原有系统设备,只在消防电话系统局部进行小范围技术改造,达到提高消防电话通话质量的目的。改造完成后,他们将设备完好率从原先7.3%提高到100%,提升了92.7个百分点,确保了5号线剑川路基地消防电话的正常通话。此项技改为公司节约了40余万元的改造费用。

以工作室为平台,培养技能人才

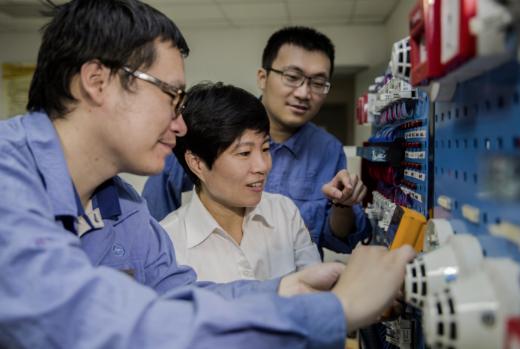

严如珏工作室中,汇聚了一批具有丰富一线工作经验的年轻人,通过参与对既有系统功能进行完善和改进工作,逐渐成为了一支具有专业特色的骨干检修队伍,极大推进了上海地铁综合监控技能人才的队伍建设。自工作室成立以来在她的带教下,工作室中有9名成员通过国家职业技能鉴定,其中6人升为技师、3人升为高级技师。

作为国家级技能大师工作室领衔人,她带领团队完成多项科研及技术革新项目达到了国内领先水平,先后获得四次上海市优秀发明选拔赛银奖,一次金奖,二次铜奖、上海市建设工程优秀QC成果一等奖、上海市质量标杆奖、上海市质量技术奖、上海市交通行业协会科学技术三等奖、全国发明展览会铜奖,取得了35项授权专利技术和9项软件著作权。

作为技术领军人物,严如珏积极参与编制了国家人社部和交通部《轨道交通机电检修工国家职业技能标准》以及一带一路金砖国家技能发展与技术创新大赛相关技术规程。她和她的团队编写了多本轨交车站设备专业书籍,并在国家级期刊上发表了多篇论文。严如珏深知,工匠精神的培育需要共同努力。她不仅在技术上精益求精,还致力于传承和培养。带领团队长期与多所院校校企合作,授技育人,不断地为轨道交通行业发展输送着新鲜的血液。