他是国家紧急医学专家,从SARS、汶川地震到新冠肺炎,在历次国家救援任务中,他白衣披甲逆行而上,总是冲锋在最危险的地方。

他是危重病急救一体化管理的学科带头人,率先在上海提出并推行“大急诊分级诊疗制度”,让患者能及时获得精准救治;他构建起“危急重症全链条急救模式”,建立多个专科医联体,实现双向转诊及绿色通道,提升了基层医疗机构疾病诊断能力。

他是中国航空医疗救援的引领者,率先建立大型城市航空医疗救援体系,打造国内首套航空医疗院前急救系统。这些填补国内空白的创举,都源自一个朴素信念——快,再快一点,让急救跑赢死亡。

他就是陈尔真,上海交通大学医学院附属瑞金医院紧急医学中心主任,一个以急救为“刃”、与时间赛跑、守护生命的真勇士。

站在急诊大楼前,陈尔真凝视着今年3月才刚破土动工的瑞金医院紧急医学救援中心。这个计划中7万多平方米的现代化医学救援综合体,承载着更宏大的愿景:当灾难来临时,这里将成为守护超大城市的“生命方舟”。“未来,我们将以国家紧急医学救援基地(上海)建设为基础,构建有效覆盖上海市、辐射长三角地区的分层分级紧急医学救援网络,平时能利用、急时可拓展,更好守牢城市公共卫生的安全防线,甚至代表国家参与国际人道主义救援。”陈尔真说。

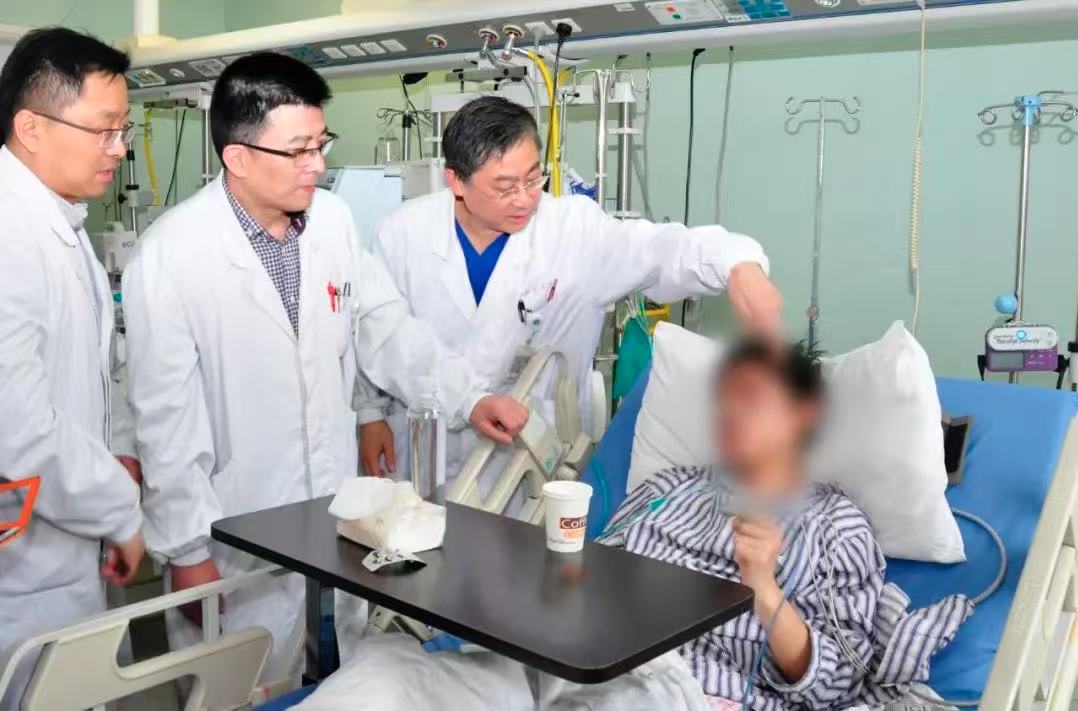

生命救援先锋、临床专家、学科带头人、博导、医院管理者,无论哪个角色,陈尔真始终勇立潮头,践行着“健康所系,性命相托”的初心使命。2025年,陈尔真获评“全国先进工作者”,从北京载誉归来次日清晨,他又准时出现在瑞金医院ICU病房,荣誉没有改变他查房时习惯性的俯身姿态,也没有减慢他一路小跑的步伐。

生命救援先锋与时间赛跑

1992年,陈尔真到上海交通大学医学院攻读外科危重病专业研究生,毕业后便留在瑞金医院外科ICU工作。那时,他经常听到邝安堃、傅培彬等医学前辈的故事,“正是几代瑞金人薪火相传、继往开来的不懈奋斗,才有了瑞金的今天。”陈尔真深受鼓舞。

而这种“生命至上、舍我其谁”的精神传承,也慢慢融入他的血脉。每当国家召唤、人民需要,陈尔真总是挺身而出:2003年5月2日深夜,当上海首例非典患者需要转运时,陈尔真毫不犹豫地登上救护车,用呼吸气囊为患者手动维持呼吸,抵达传染病医院时,双手都已僵直;2020年1月28日,他临危受命,率领第三批上海援鄂医疗队全面接管武汉第三医院的医疗工作,创造了治愈率83.7%、医护人员零感染的骄人战绩。

陈尔真至今记得当住院医生时,俞卓伟教授的教诲——“穿上白大褂,就是肩负了一身的责任,即便只有百分之一的希望,也要付出百分之百的努力。”2008年汶川地震,陈尔真是最早抵达四川德阳的上海医生之一。遇到北川中学女孩秀秀时,她生命垂危,左腿高位截肢伴多脏器功能衰竭,陈尔真每天查房都给她讲故事,帮助女孩走出灾难阴影,一声“老爹”激励陈尔真“永不言弃”;13岁松江姑娘琳琳,也叫他“陈爸爸”,2010年,陈尔真在急诊大厅第一次看到琳琳时,她1米6的个子体重才30多斤,骨瘦如柴,全身器官萎缩,奄奄一息。陈尔真像呵护婴儿般精心照料,每天和她谈心,既是医生又是父亲。4个月后,琳琳终于从厌食症中走了出来。陈尔真点开微信聊天记录:照片中的琳琳手捧锦旗,笑颜如花,“这丫头已经结婚生娃了。”他的嘴角不自觉地上扬,眼里盛满了老父亲的欣慰。此刻,秀秀的“老爹”和琳琳的“爸爸”在他耳畔交织成最动人的回响。

擘画紧急医学救援蓝图

如今,陈尔真一直在思考一个关乎特大城市公共卫生安全的命题:怎么在上海打造更有韧性的医疗应急系统,来高效应对各种突发公共事件。“关键时刻,我们要具备应对批量伤员、传染病暴发、中毒事件乃至核辐射等公共卫生危机的能力。”他解释,“大批量患者来了能接收,还得有本事救活,让他们活得好活得有尊严,最后能回归社会。”

多年来,陈尔真一直在探索构建海陆空立体交叉救援体系,他带领团队打造了国内首套航空医疗院前急救系统和首个航空医疗救援管理规范,筹建国家级航空医疗救援基地医院,成立了中国第一支通过国际认证的航空救援队……如今,陈尔真正全力推进瑞金医院紧急医学中心建设,这也是目前上海唯一的国家级紧急医学救援基地。“待2028年6月竣工后,这里将成为中国紧急医学救援的新地标,规划600张医疗床位,配备急救综合大楼、多模态医技平台及智能化转运系统,通过整合急诊、重症、灼伤、感染等多学科资源,来提升紧急医学救援能力和综合性创伤救治能力,最终将建成全方位、全链条、全覆盖的医疗救援网络。”

这位参与过20余次国家救援任务的急诊老兵,正以战略眼光重塑上海的医疗应急体系。在他的蓝图中,一个“一体四轮两翼”的立体化救援网络逐渐成形:以国家基地为“体”,黄浦、嘉定、金山、闵行四院区为“轮”,太仓、舟山分院为“翼”,编织成覆盖长三角“无死角无盲区”的海陆空三维立体医疗救援网络。“指挥系统是这套网络的‘智慧中枢’。”陈尔真介绍,“院前院内急救一体化信息共享平台”将实现“上车即入院”的快速响应模式。基地作为区域医疗应急核心,与院前急救、消防、公安等部门建立协同指挥体系,打通院前急救与院内救治的“最后一公里”。

“建设紧急救援体系不只为了‘救’,更在于‘防’。”陈尔真重视教育培训体系建设,在其推动下,医院每年组织、参与大型应急演练,并创新开展“送训上门”服务。针对上海2025年底AED(自动体外除颤器)配置超50台/10万人的目标,他要求重点培训社区保洁、保安等人员,掌握这项“黄金4分钟”的救命技能。他认为,向公众普及急救知识,才是成本最低的急救方法。

“从紧急医学角度来说,中心要具备救治、管理、教育培训、演练、物资仓储及科研转化等综合能力。”在科研转化方面,陈尔真再次展现出前瞻性,无人机救援、微型生命监测仪等创新技术正在团队中孵化。“我们要让科研成果真正落地,转化为抢救生命的力量。”

博极医源精勤不倦

“医者的责任与担当,不仅体现在每一次国家重大公卫事件紧急救援中,更应体现在每一次热心仔细询问病史、每一次细心查房、每一次用心开处方下医嘱。”陈尔真认真道,“急危重病人病情进展危、急、快,时间就是生命,如果我们能够以高度的责任心、精湛的医术为他们赢得一分一秒,就能把病人拉回来,一个家庭也会免于不幸。”

陈尔真刻苦钻研,不断精进医术,他聚焦器官衰竭的本质,对重症胰腺炎、脓毒症等疾病机制展开深入研究,开创了以器官功能保护为导向的治疗新范式。陈尔真积极拥抱新技术,最近他主导研发的纸基芯片检测实现危重症患者多项指标床旁快速检测与诊断;柔性可穿戴设备则用于危重症患者生命体征实时监测与预警……这些医工交叉新技术、新设备的创新都源于其“把病治好是根本”的理念。

陈尔真的勤奋和自律,是出了名的。“看文献是他最大的爱好。”同事爆料说,他的电脑里有个文件夹,取名“已阅”,里面藏着海量文献,他已阅,再分享给周边人,督促他们学习。他还常教导学生,要铭记“博极医源,精勤不倦”的交医精神,用孜孜不倦的学习滋养理想信念。他指导硕博研究生50余名,查房时那些看似随机的提问,实则是精心设计的临床思维训练。他是学生眼中的“天使博导”,总能发现他们的困难,又想方设法调动资源助其突破,全力托举学生成长,培养出一批批德才兼备的急危重症人才。

儒雅谦和,有悲悯心,有领导力,有责任感,有家国情怀,有奉献精神,有国际视野……采访中,一个个真实感人的故事让这位大国仁医的形象愈发清晰。“闻令而动、临危不惧、敬佑生命、救死扶伤,这是急诊人的本色。”陈尔真的话掷地有声。