在冬天,除了流感、心梗,有一种疾病也需要老年人高度警惕,那就是房颤。

气温骤降的秋冬季,是心脑血管病的高发期。尤其是现在两季交替的过程中,早晚温差可能比较大,老年人情绪易紧张、烦躁,加上睡眠质量差、饮食紊乱,种种因素导致人体内的激素释放水平改变,从而诱发“房颤”。

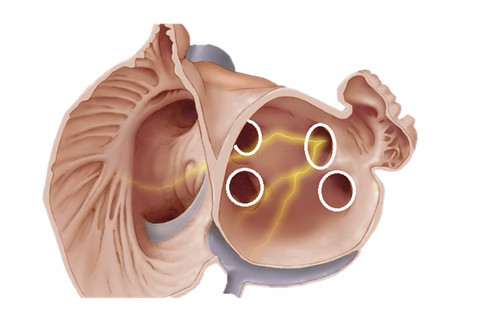

房颤是最常见的一种快速性心律失常,可导致患者生活质量降低、住院率及死亡率增加、心衰、脑卒中等,药物治疗效果不甚理想。

数据显示,目前我国有近1500万房颤患者,被称为心衰和脑梗的“幕后黑手”。目前,较为广泛应用的是射频消融术以治疗房颤,即通过高温灼伤细胞,达到治疗效果。

不过,射频消融技术有一定的局限性。现在,一种新的技术开始应用在临床上——冷冻球囊导管消融术。

复旦大学附属中山医院心内科朱文青主任医师说,冷冻球囊导管消融术是通过胞内冰、胞外冰及复温过程中的冰晶损伤细胞,初期房颤治愈率较传统射频消融术有显著提高。

不仅如此,该技术具有手术时程短,消融成功率高,安全性好,血栓事件发生率低,患者疼痛小等明显优势,患者3-5天即可出院。

相比射频消融技术,冷冻的损伤对组织的结构保存相对更完整,意味着之后的增生会减轻,血栓聚集的风险下降。

另外,采用冷冻消融可以减少术中血栓和肺静脉狭窄的发生,也能降低心包填塞等严重并发症的几率。

中国科学院院士、复旦大学附属中山医院心内科葛均波主任表示,冷冻球囊导管消融术已成为目前治疗房颤的主要方式之一,该技术在全球已开展超过50万例,我国也突破了2万例。

80岁的张老伯4年来饱受房颤反复发作的痛苦,他尝试过多种抗心律失常药物治疗,效果都不理想,多年的病痛让他的生活质量随之下降。不久前,张老伯来到复旦大学附属中山医院就诊,心内科朱文青主任医师领衔的电生理团队为其作了认真、全面的评估,考虑到患者年龄大、心肺功能欠佳等因素,决定采用创伤小、安全性高的冷冻球囊消融手术。张老伯术后恢复良好,三天后就办理了出院手续。

为让更多医生能熟练掌握冷冻球囊导管消融术治疗更多房颤患者,近日,“律冻中山——冷冻球囊导管消融高级研讨会”在中山医院开幕,包括朱文青主任医师在内的多位国内心律失常领域治疗专家就房颤冷冻消融手术治疗的最新进展展开讨论,并向与会者传达国际最先进的治疗理念,“手把手”将先进技术传授给年轻医生。

今后,类似研讨班也会在中山医院陆续开设,前来学习的学员学成之后可回到当地,为除上海以外的地区患者带来福音。