国际经济法专业大三学生邹依婷下课后就匆匆忙忙奔向食堂,可不是去吃饭的,而是去负责打饭的。这是怎么回事?劳动报记者了解到,近日华东政法大学专门推出了“劳动教育专项”勤工助学岗位,一推出就受到了同学们的欢迎,大学生们亲身感受到了劳动带来的幸福感。

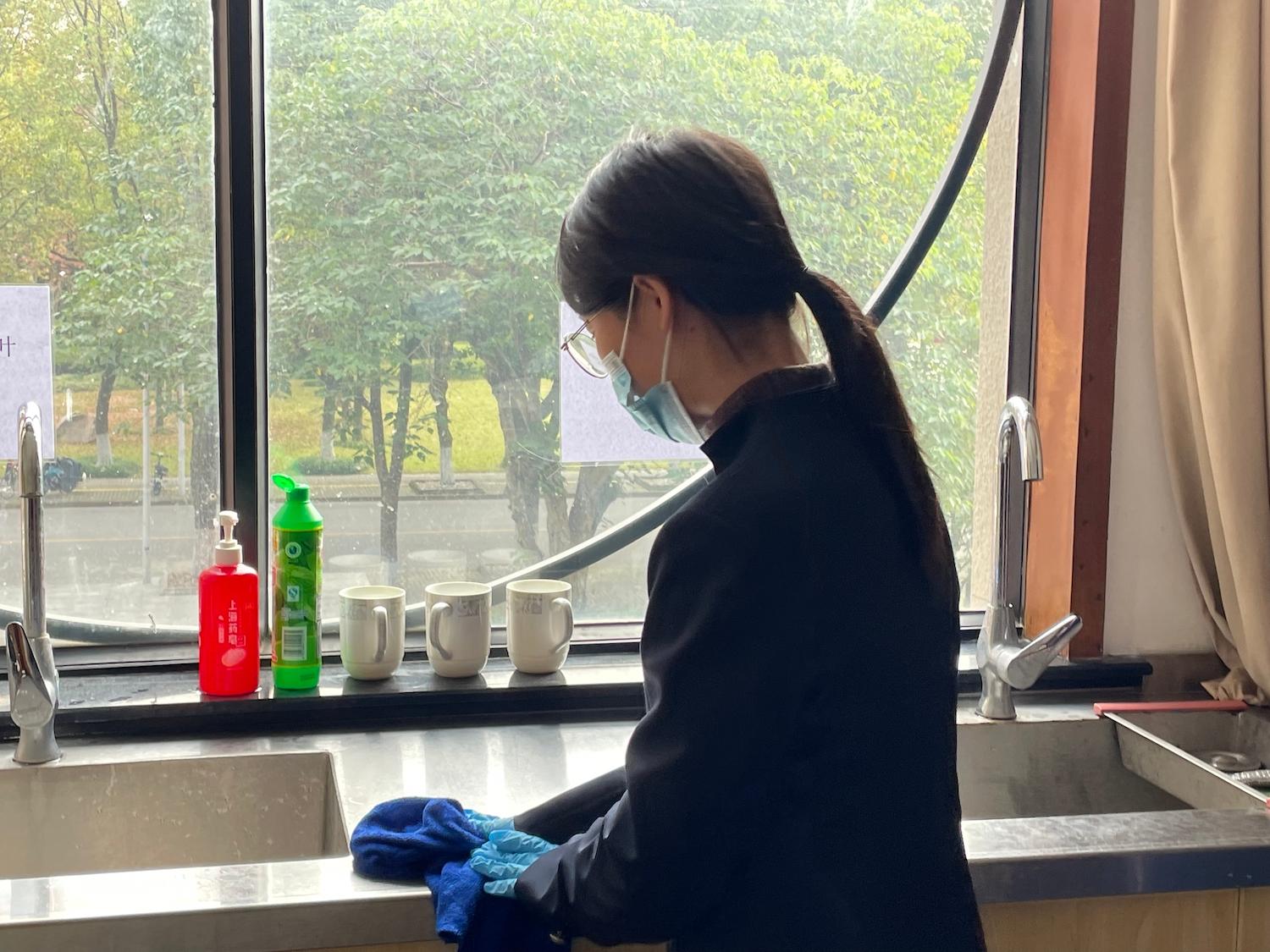

盛汤打饭、客房服务……同学们干得有模有样

“这可不是一份‘摸鱼’就能干好的工作。”邹依婷是此次参加劳动教育勤工助学岗位的一员。工作三周以后,她深有体会。“手要稳,不能抖,还要反应快,要听清老师们的要求。午餐时间紧张,队伍排得长,心里还是有点压力的。”

邹依婷告诉记者,一看到学校发布公告说可以报名客房、会务、餐厅服务等劳动教育岗,她就立刻报名了。“勤工助学的收入可以补贴生活费,但我更看重的是这个岗位对我劳动能力的锻炼。”邹依婷主动挑选了餐厅打饭岗位。“每次工作两个半小时,站在那里,腰酸、腿酸、胳膊也很累。但这份工作让我切切实实感受到了脚踏实地,是需要付出自己很多精力,而不是‘摸鱼’混时间的,这两个半小时我也非常专注。觉得特别有意义。”

像邹依婷这样的同学还不少。记者从华东政法大学学工部了解到,此次一共开设了60个劳动教育勤工助学岗位,收到了80多位同学的报名申请。“这些学生们分赴教工餐厅、会议室、客房部等场所,负责校内宾馆客房前台、校内会议室音响岗、会务岗,及教工餐厅的盛汤、打饭、卫生、接碗、大厅服务等岗位。每个同学每个月最多可以获得800块的勤工助学补助,实打实的劳动补贴。”学工部司源老师说。

今后还将开辟更多劳动教育专项岗位

“我们对勤工助学岗位进行了结构性调整,撤销了部分对学生教育、锻炼价值不大的岗位,就希望用这些岗位引导学生树立正确的劳动观,崇尚劳动、尊重劳动,增强对劳动人民的感情。”司源告诉记者,撤销的这些勤助岗位没有具体明确职责,学生“劳动获得感”不强,所以此次优先调整了这部分岗位,改成了实实在在的劳动岗位。

“在同学们上岗之前,我们还组织了培训。”司源老师说,学工部也在不断收集学生、后勤部门的建议和反馈,会持续对同学们进行有针对性的培训。“很多带教老师跟我们反馈说同学们做得很认真,也很主动。自己手上活儿做完之后还经常会询问自己还能再做点什么。”

“看着自己打扫的一尘不染的会议室,也熟悉会场会务流程,很有成就感。也觉得每一个劳动岗位的学问都很多,自己要学的也还有很多。我想如何哪一天到了工作岗位上,有需要会务工作,我就能做的很好了。”一位同学说。

此次用勤工助学的方式,融入劳动教育内涵,与德育、智育、体育、美育相融合,是华东政法大学在劳动育人方面的实践探索。华政表示,未来还会加强校内统筹,整合学校、社会各方面力量,充分发掘校内外可利用资源,结合校内外岗位需求,丰富多功能岗位设置,通过多种方式拓宽劳动教育途径,形成协同育人格局。