深夜时分,老旧居民区内,一根电线悄悄从楼梯间的窗户放下,开始为停在楼下的电动自行车充电;楼道内张贴着禁止携带电瓶入户充电的安全提醒,可依然有人置若罔闻,认为在家夜间充电能省钱……

前有“2023年全国接报2.1万起电动自行车火灾”这一触目惊心的数据,后有导致15死44伤的南京“2.23”火灾惨痛案例,可为何还是无法“锁住”电动车进楼入户的车轮呢?连日来,记者走访了沪上多个小区发现,“破冰”关键或与两大误区有关。

居民主动拔掉他人“飞线充电”被说“多管闲事”

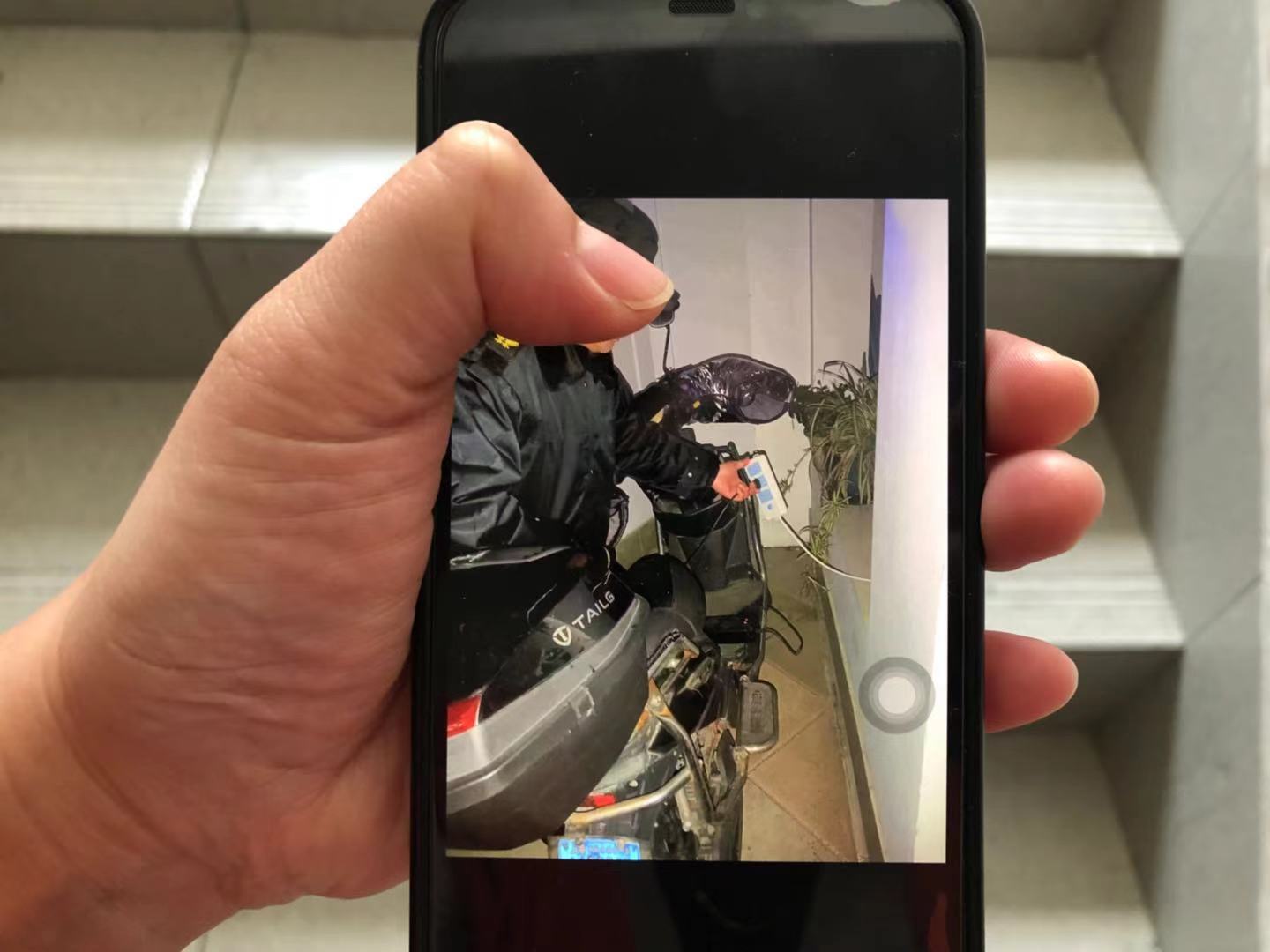

“你看,这是我们物业刚拍的照片,电动车就停在楼道里充电,多危险。”在闵行一小区内,一位居民向记者展示了连日来发现的“身边隐患”。

记者在多张照片里看到,小区内有些电动车停就在了楼道口,几乎挡住了进出楼栋通道一半的面积,有些则直接在楼道内拉出了接线板,为停在这里的电动车充起了电。这些看似不经意的动作,实则都为小区居民的安全埋下了隐患,一旦发生火情,不仅严重影响楼内居民逃生,甚至还会产生无法估量的后果。

市民向记者展示小区楼道口停放的电动自行车。劳动报记者 包璐影 摄影

在长宁一小区内,有人拉飞线充电,所幸被其他楼栋的居民发现,主动上前拔掉了插座。然而,小区微信群内还因此发生了口角之争,涉事方直言“要你多管闲事”。

反映电动车乱停放、飞线充电问题的人多了

其实,从现有统计的火灾数据来看,居民住宅是电动自行车火灾的高发场所。两天前的凌晨时分,松江区一小区内的1辆电动自行车就在室外烧了起来,先后导致周边其他2辆电动自行车及1辆新能源轿车尾部燃烧受损,所幸未造成人员受伤。

去年底,普陀一小区内的一辆电动自行车在楼道内猛烈燃烧,经现场勘验及事故还原,起火原因为蓄电池故障,所幸消防人员灭火救援及时,未造成人员伤亡。

电动自行车引发的火灾并非个例。消防部门供图

但并非所有火灾都能如此“幸运”,因此引发的悲剧也绝非个例。例如,南京“2.23”的火灾就导致了15人死亡44人受伤。经初步分析,火灾为6栋建筑地面架空层停放电动自行车处起火引发,具体原因正在进一步调查。

人们在哀叹这场悲剧的同时,也在反思。连日来,上海多区消防部门和街镇、居委就接到了不少居民打来的电话或是提供的线索,内容都较为集中在小区电动自行车乱停放、飞线充电等问题方面。

“难道只有起火造成人员伤亡才会重视这个问题吗?”采访中,不少居民都向记者抱怨,称非常痛恨这种飞线充电行为,尽管多次反映问题,却始终没能根治。

巡查过后仍有反复“回潮”情况

其实,早在2021年,应急管理部就已经发布实施了《高层民用建筑消防安全管理规定》。其中明确表示:高层建筑的公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口等场所,都禁止电动自行车停放或充电等行为。对违反上述要求,拒不改正的,对经营性单位和个人处2000元以上10000元以下罚款,对非经营性单位和个人处500元以上1000元以下罚款。

而且,连年来,全国各地也都在积极推进建设小区公共区域的充电桩设施,以此解决居民日常使用的电瓶车充电问题。以上海为例,截至2023年12月,在全市约1.3万个住宅小区中,已经有约1.25万个住宅小区建有了电动自行车充电设施,基本实现了“应建尽建”。

自今年2月24日起,上海开展全市范围住宅小区运行安全管理专项检查工作,最大限度防范化解住宅小区内各类安全隐患。在不少居民小区内,显示屏上不停地滚动播放禁止电动自行车停入室内和楼梯走道的提醒。

居民小区内滚动播放各种安全提醒。劳动报记者 包璐影 摄影

可是,记者在走访中也发现,小区即使有存车和充电的地方,一些电动自行车也不会“老老实实”归位,甚至是在物业、保安巡查过后,出现“回潮”情况。

“电动自行车管理其实难度很大,也很麻烦。”一位在物业行业从事了近20年的基层工作者坦言,一些居民充电时把线拉出来接好,充完了立马收回去,“被抓到现行时,我们也就是口头上说几句,下次他们仍然会这么充,要是管得太紧了又容易惹人厌。”

而且,相对于庞大的电动自行车数量,安全事故可能是小概率事件,因此,一些人认为不会发生在自己身上。

“破冰”关键或与两大误区有关

既然有《规定》在前,又有公共充电设施为辅助,为何车主们依然执意要“推车入户”充电呢?人们禁不住想问:杜绝电动自行车进楼道怎么就这么难?

走访中,记者听到最多的就是两个理由:“家里充电省钱”和“停进楼道方便安全”。

普陀区消防救援支队综合指导科二级指挥员李杰辉直言:想要“破冰”,这就是关键。

“我们做过调研,普通居民日常使用家用电动自行车,一周充电1至2次。”李杰辉告诉记者,以目前小区公共充电设施收费为例,一般一次充电4至5小时,收费在1元左右。而将电瓶带回家充电的居民认为,利用夜间低峰电价充电后,可以省下3毛钱左右的费用。

可殊不知,这些市民在算“充电账”的时候,只是一味地看到省下的几毛钱,却完全忽略了一家人生命的无价。“其实,这一年省下的钱可能也就在100元左右,并没有他们想象的是一笔巨款,或是一笔难以承受的大额开支。和生命代价相比,不值一提。”李杰辉强调。

上海不少小区都已经安装了电动自行车充电设施。劳动报记者 包璐影 摄影

而所谓的“推车进楼道,停在室内更安全,电瓶不容易被偷”,在李杰辉看来,则是另一个误区。

“现在的锂电池回收成本远大于购买成本,所以,二手电瓶并没有大家想象中那么值钱。”李杰辉告诉记者,由于目前不同品牌、型号的电动自行所使用的锂电池插口各不相同,因此电瓶如果被“拿走”了,也很难再进行二次使用,“更何况现在的社区治安早已有了明显提升,盗窃情况已经有了很显著的改善,老百姓应该放心。”

采访中,记者也了解到,“破冰”关键除了消除认知方面的误区之外,也对相关强制性国家标准的出台提出了更为迫切的需求。

据悉,目前,由工业和信息化部组织起草的强制性国家标准《电动自行车用锂电池蓄电池安全技术规范》已经完成了起草和征求意见阶段,目前正处于审查阶段。按照项目计划,这项强制性国家标准将于今年发布。

头图为居民向记者展示小区内发现的电动自行车在楼道充电情况。劳动报记者 包璐影