接到求助电话,调度员有条不紊地安排出车、指导呼救者进行急救;救护车拐过直角弯和S弯,车内盛满水的烧杯只溅出了几滴水;急救医生有条不紊地展开心肺复苏……

9月18日,第九届上海市院前急救技能大赛现场,由全市各急救中心和志愿者组成的18支队伍、共86名参赛选手,在理论和急救驾驶技能、调度技能、气道管理操作、三人团体心肺复苏操作等领域展开比拼。

10分钟抢救一位“危重病人”

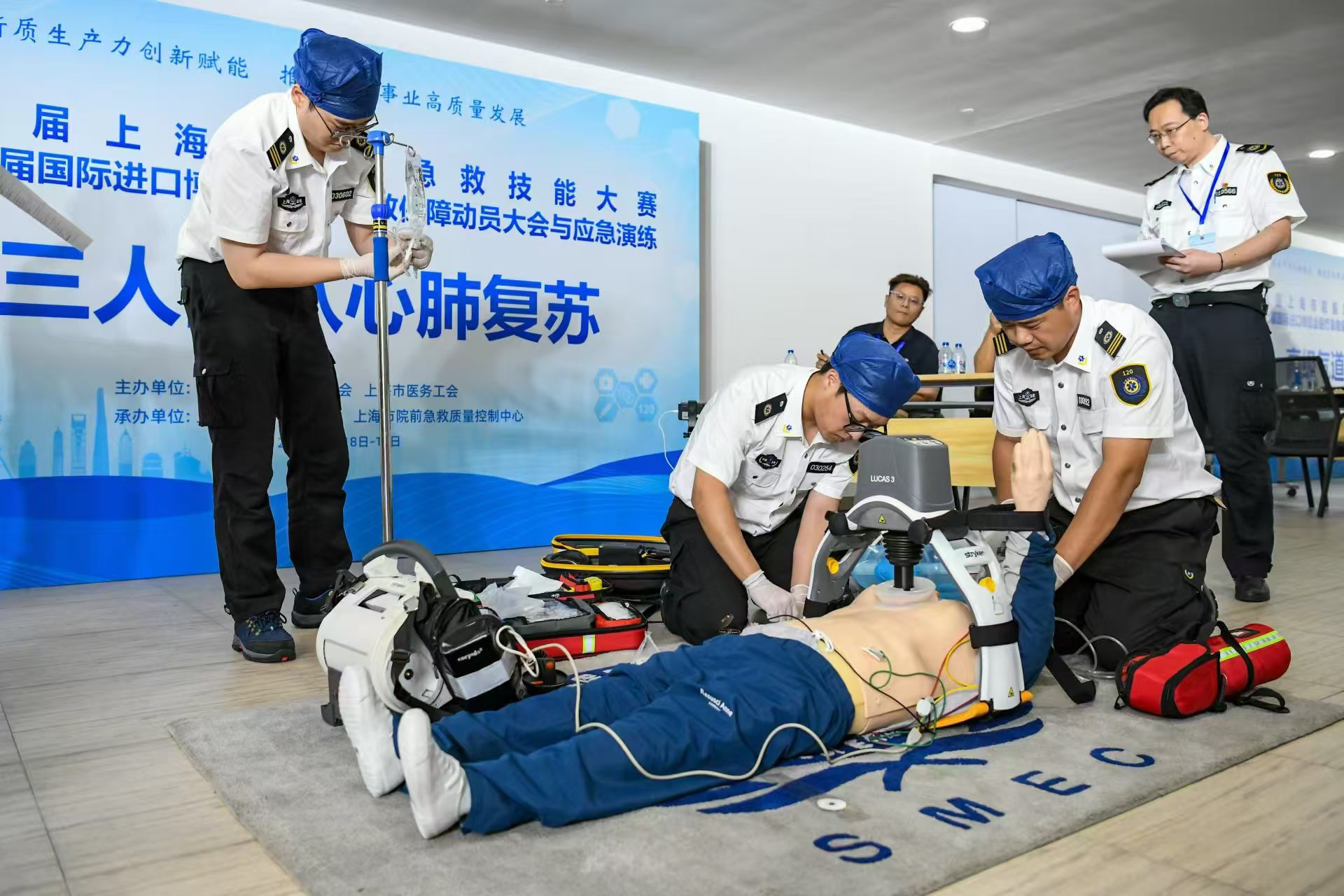

“环境安全!”“先生先生,您怎么了?”裁判一下达开赛指令,来自宝山区急救中心的3名选手迅速提着急救设备冲到假人“患者”身边,发现“患者”轻拍肩膀、大声呼叫都没有反应、无呼吸脉搏后,立刻分别进行胸外心脏按压、气道管理、连接监护除颤仪等操作。

参赛选手在进行胸外心脏按压。劳动报记者颜筱依 摄影

随着呼吸机、除颤仪、心肺复苏机陆续发挥作用,屏幕上“患者”的心率和血氧饱和度逐渐上升,恢复了规律的曲线,意味着在10分钟的规定时间内,团队成功完成了一次危重病人的“抢救”。

与争分夺秒的真实院前急救一样,竞赛对选手的考核都精确到了秒,十分考验选手的团队协作能力与应急反应速度:急救医生安装心肺复苏机时,每次中断按压需小于10秒;急救驾驶员则需要在120秒内完成直角弯倒车、S弯、倒车入库、侧方位停车、定点停车近10个关卡,100秒以内才能拿到满分。

“日常工作中,因为病人的体位、身体状况不同,我们完成气管插管大概需要十几秒,但比赛中要在6秒内完成。”市急救中心急救医生邹静怡已在一线工作6年,虽然每月可能只会遇到一两位需要心肺复苏的危重病人,但她也没有放松训练,因为“快一秒,病人抢救过来的可能性就增加一点”。平常练习时,她差不多四五秒就能完成插管,虽然第一次参加全市的技能竞赛有些紧张,但她依然发挥稳定,预计完成时间与自己训练时差不多。

选手正在进行高级气道管理操作。劳动报记者颜筱依 摄影

同时,上海院前急救系统的高效运转,也离不开调度员在幕后的准确协调和调度。在调度综合技能比赛现场,自救互救在线指导与应急处置调度指挥两项比赛同时展开,两位选手需要分别在纷乱信息中捕捉并记住要点。“某地区发生一起踩踏事件,第八、第七、第十五、第十、第九急救站请出车……”“如果伤者还在抽搐的话,请不要给他做心肺复苏,也不要用力压着他。”两位选手的语速很快,但每个字都能听清。

调度综合技能比赛现场。劳动报记者颜筱依 摄影

根据实际情况设置比赛项目

院前急救技能大赛不仅比拼速度,也看重施救的质量。按压位置是否正确,按压深度、频率是否达标,通气成功次数是否位于合理区间,也都影响选手最后的得分。即使在有空调的室内,也有自动心肺复苏机辅助,一套流程做下来,选手们的脸上也都出现了汗珠。

急救医生也是一份考验体力的工作。在上海,通常一辆救护车配备一名急救驾驶员、一名急救医生和一名急救员,队伍精简,心肺复苏、抬担架等任务需要大家共同参与。邹静怡介绍,每天每位急救医生至少要出车8至10次,时常会遇到患者住处没有电梯的情况,刚参加工作时她也会感到体力不支,所以加强了锻炼,现在体能也不输队伍里的男同志。

对急救驾驶员而言,他们的日常工作也不止“速度与激情”,更要保障车上医生和患者的安全。比赛中,急救驾驶员在规定时间内驶过重重障碍后,还要经过最后一关考核——只见裁判从车内取出一个装满水的量杯,倒入量筒中,刻度相比出发前的500毫升降低了不过两三毫升。

驾驶员驾驶救护车通过限宽装置。劳动报记者颜筱依 摄影

“这关考验的是急救驾驶员的稳定性,保障患者路途中的安全。”急救驾驶技能比赛关卡的设计者、市急救中心装备科车间主任刘玮介绍,此次比赛内容的设置既参考了国家赛事,也结合了上海的实际环境。例如上海老弄堂、小区内空间比较狭窄,车辆和绿化带比较多,所以设计了直角弯和S弯倒车两个项目,并且赛道的宽度只有4.5米,留给急救驾驶员的容错空间很小。刘玮直言:“这个赛道对急救驾驶员来说是一个相当大的考验,只有日积月累地锻炼,拥有较高的驾驶技术才能取得好成绩。”

头图为三人团体心肺复苏项目。劳动报记者颜筱依 摄影