近年来,互联网上关于父母关系及原生家庭的讨论层出不穷,多次引发热点议题。家庭是社会生活的基本单位,对于中国社会始终是非常重要的一环,了解青年网民对父母关系认知的变化趋势有助于理解青年群体的心态特征及其现实境遇。

近日,复旦发展研究院传播与国家治理研究中心、复旦大学全球传播全媒体研究院、复旦大学价值认知传播与人机协同治理交叉学科团队与哔哩哔哩公共政策研究院联合发布《中国青年网民社会心态调查报告(2024)》。

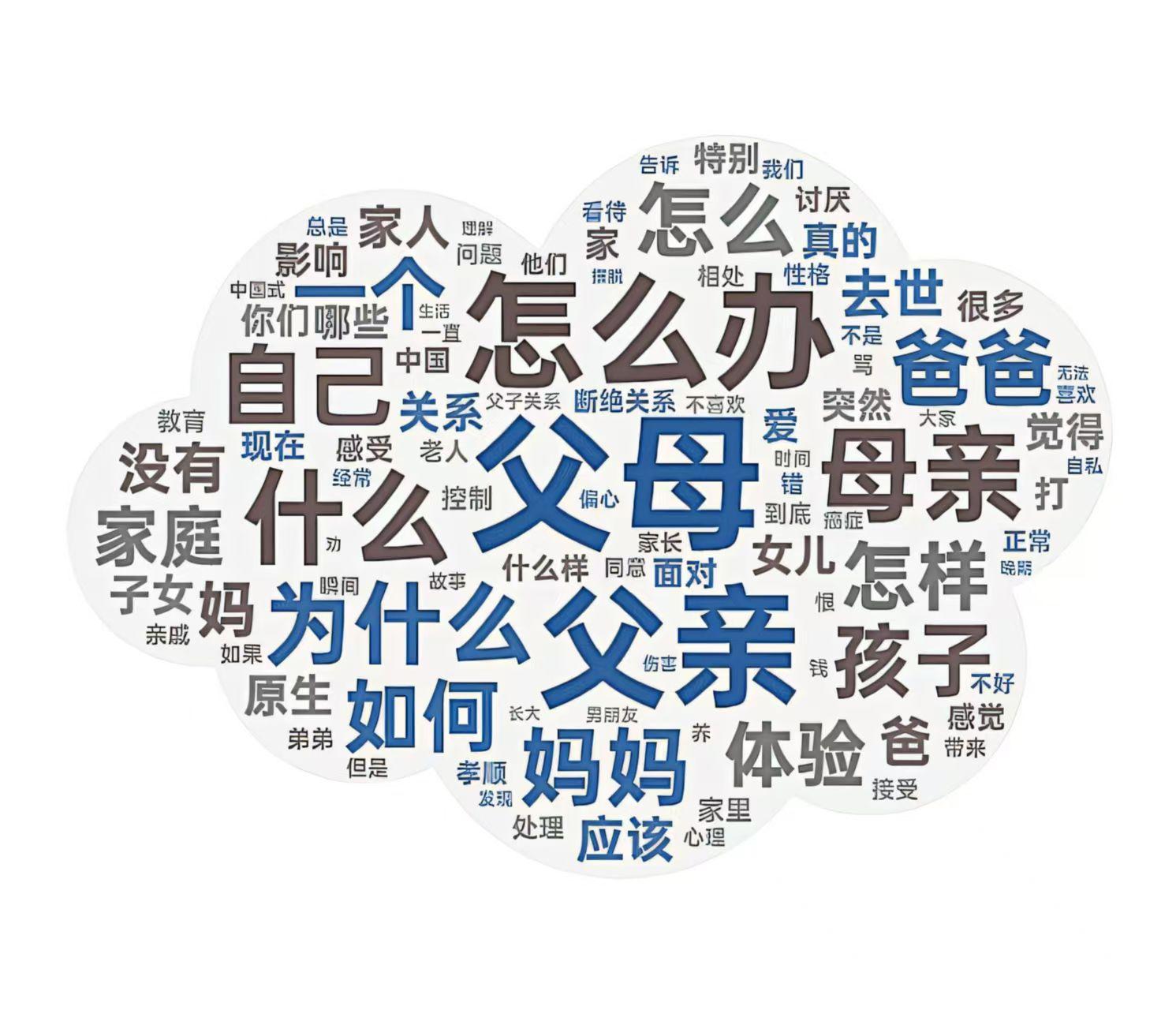

图为2014-2024年知乎相关提问高频词汇词云图。来源报告

课题组基于知乎平台“关注者人数”指标,筛选出每一年关注者人数最高的问题,深入挖掘有关#中国父母、#父母、#爸爸、#妈妈等21个相关话题下的712个有效提问样本,采集回答样本共计7.3万条,通过人工编码逐条分析2013-2018年和2019-2024年两个时期的知乎提问样本,尝试揭示十余年间青年网民对父母关系看法的变迁趋势。

研究发现:随着社会发展与家庭观念的演变,青年网民对于父母角色的认知及其与父母的互动模式发生了显著变化。

“情绪冲突”减少,“观点冲突”上升

十余年来,青年网民对与父母关系的认知从更强烈的情感情绪表达向更理性的深度洞察思考转变,“情绪冲突”型提问下降29%,观点冲突型提问上升57%;青年网民更加理解代际关系背后的复杂性和多维性,也期待通过在网络提问找到解决问题、调和关系的方法,而非只是简单地进行情绪的发泄。

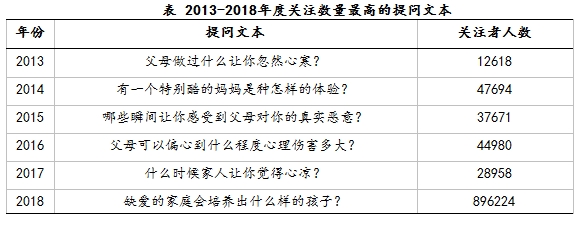

2013年到2018年期间,青年网民在知乎平台上关于父母关系的提问更注重情感体验的直接表达。从表中每年关注数量最高的提问来看,这一时期的讨论主要集中在负面情感体验和个人心理感受上,“心寒”、“心理伤害”等词汇的运用,表明用户在这一时期更倾向于表达对父母的负面情感反应。

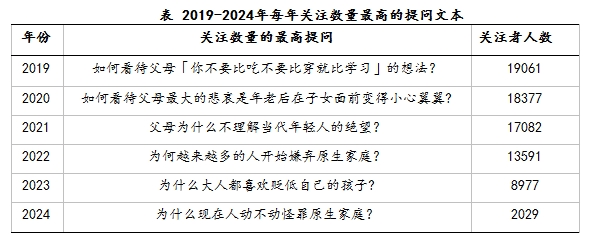

2019年至2024年期间,青年网民在父母关系提问中展现出更加深入的理性思考。从每年关注数量最高的提问来看,这一时期的提问更多涉及青年网民对家庭关系中的代际差异以及社会文化背景的深层次洞察与思考。

青年网民对父母的情感态度正在经历从较为情绪化向更加理性化的转变。这一变化折射了青年网民更加理解父母关系背后的复杂性和多维性,也期待通过在网络平台提问找到解决问题、调和关系的方法,而非只是简单地进行情绪的发泄。如提问“中国式父子关系怎么样打破?男孩子要怎么和父亲好好沟通?”“长大后明明更懂事了但和父母的争吵却越来越多为什么会这样?该如何解决呢?”。通过比较两个时期提问文本中体现的“亲子冲突类型”可以发现,提问中情绪化冲突的比例有所减少。“情绪冲突”的比例从17.6%下降到12.5%,下降29%,而“观点冲突”的比例从7.2%增加到了11.3%,上升57%。青年网民与父母之间的沟通开始更加关注实质性议题,而非单纯的情绪反应。

“亲子相处状态”为年轻人评价父母最主要标准

相比于“父母性格特征”“父母外在形象”“父母个人能力”“父母间关系”等,“亲子相处状态”始终是青年网民评价父母的最主要标准,在所有评价标准中占据一半;家庭内部的互动模式和情感体验仍然是青年人评价与父母关系的关键因素;青年网民在成长过程中逐渐形成了自己的价值观和判断力,在提问中不仅表达自己的情感需求,也关注家庭教育方式的影响。

课题组在分析“青年网民对父母的评价父母角度”这一指标发现,在“父母性格特征”、“父母外在形象”、“父母个人能力”、“父母间关系”、“父母对子女的影响”、“亲子相处状态”、“是否存在性别不平等”等7个标准中,“亲子相处状态”在两个时期阶段始终占比最高,在所有评价标准中占据一半。这表明,尽管社会环境和青年人的思想观念发生了变化,但家庭内部的互动模式和情感体验仍然是青年人评价父母关系的关键因素。可以说,亲子相处状态的好坏直接影响着青年网民对父母的整体评价。

青年网民描述的亲子相处状态呈现出多元化的特点,展现了不同家庭的相处情况。一些青年网民尝试记录与父母相处的温馨时刻,“哪个瞬间让你觉得爸爸真的很爱你?”另一些青年网民则对父母专制的教育方式进行批判性反思,“是否许多父母都以对子女好为名行禁锢子女思想及行为之实?”部分青年网民对父母的过度溺爱进行了深入思考,“父亲溺爱女儿通常是什么心理?”青年网民在成长过程中逐渐形成了自己的价值观和判断力,在提问中不仅表达着自己的情感需求,也关注家庭教育方式的影响。

子女与父母之间价值观冲突更加明显

青年网民与父母的代际价值观差异增强,涉及价值观层面的问题占比在十年间显著增加,上升108.6%,成为近年来青年网民最关注的亲子互动主题;在求学、择业、婚恋、生活方式等方面,当父母依照自己的人生轨迹试图给子女提供建议时,往往并不适用,反而增加了亲子之间的隔阂;例如父母认为子女吃不了苦,子女则控诉父母不理解自己,不理解时代。

课题组在分析“青年网民最关注的亲子互动”这一指标发现,涉及价值观层面的问题占比在十余年间显著增加,从18.6%上升到38.8%,上升108.6%,成为近五年来青年网民最关注的亲子互动主题,诸如“父母总是拿养育之恩强制要求你怎么办?”“父母的控制欲为何如此一致?”等问题反映出青年网民与父母的代际价值观差异。

社会的快速发展带来了新的观念和生活方式,青年人在成长过程中也不断受到时代思潮的影响,逐渐形成自己的世界观和人生观,难以避免地与父母的价值观存在差异,代际之间的差异和冲突更加明显。

2021年关注者人数最高的一个问题是“父母为什么不理解当代年轻人的绝望?”,这一问题获得了超过四千条的回答。从回答中发现,青年人与父母之间的观念代际差异十分明显,尤其是在求学、择业、婚恋、生活方式等方面,当父母参照自己人生轨迹试图理解子女并提供建议时,往往并不适用,从而导致亲子关系出现隔阂。

青年网民愿“孝”不愿“顺”,追求更加平等的代际关系

数据显示,在青年网民关注的亲子互动主题方面,涉及赡养父母和孝亲观念的问题比例从2013-2018年的6.8%上升到2019-2024年的13.4%。在2019-2024年间,不少提问都反映出青年网民将“自我”和“父母”放在平等的位置上权衡问题。

当青年网民面对“亲子冲突”时,选择“自我调整”这一处理方法的比例从2013-2018年的10.4%下降到2019-2024年的2.5%,这一变化也折射出青年网民更加关注个体的感受。对于青年网民而言,“孝顺”一词被拆分为“孝”与“顺”,一方面,对于父母的养育之恩心怀感激并愿意尽“孝”;另一方面,他们也并不希望完全“顺从”父母,希望有更多自我。

在和父母的相处中,青年网民对传统的代际秩序持有更加复杂的态度,他们期望与父母之间的关系能够建立在平等和尊重的基础上,而不是单方面接受来自父母的要求和情绪;他们更加重视自我表达和个性展现,而不是完全顺从父母的意愿;他们不盲目接受父母权威,而是根据自己的理解和判断吸取父母的教导和期望。这些态度的转变对青年与父母关系的构建和发展提出了新的挑战,也为代际沟通和理解提供了新的机遇。

讨论“父母对自己的影响”这一主题比例上升至18.7%

课题组发现,青年网民对原生家庭影响的讨论日益增多,涉及“父母对子女的影响”这一主题的提问数量占比从14.0%上升到18.7%,大量讨论聚焦原生家庭能否满足年轻人的情感需求。

近年来,原生家庭成为互联网上的热点议题,原生家庭似乎成为一把万能钥匙,许多讨论将个人遇到的困难、性格弱点等都归咎于父母和成长环境,也引发了青年网民对原生家庭影响的关注。如“为何越来越多的人开始嫌弃原生家庭?”“为什么现在人动不动怪罪原生家庭?”。

青年网民更加关注“父母对子女的影响”,涉及这一主题的提问数量从2013-2018年占比14.0%上升到2019-2024年占比18.7%。随着信息的快速流通和观念的更新,青年网民越来越意识到父母在个人成长过程中扮演的重要角色,以及家庭环境对个人多方面的深远影响。这一数据的变化也契合关于“原生家庭”的讨论声量增强的现实。大量讨论聚焦能否从原生家庭中获得情感需求,例如“爸爸妈妈不爱自己是什么感受?”“原生家庭非常幸福是怎样的体验?”等提问。

此外,青年网民更加关注家庭中的父亲角色, 涉及父亲的提问在两个时期中都明显多于母亲;青年网民评价父母时更加重视父母在家庭中作为配偶的身份角色,关注父母间关系;家庭中重男轻女的情况越发受到关注与讨论。

头图来源:图虫

(文章来源:复旦发展研究院传播与国家治理研究中心、复旦大学全球传播全媒体研究院、复旦大学价值认知传播与人机协同治理交叉学科团队与哔哩哔哩公共政策研究院联合发布的《中国青年网民社会心态调查报告(2024)》。劳动报记者 郭娜 整理)