从上世纪60年代中期起,我国在广袤的西南、西北等“三线”地区开展了一场以工业、交通和国防科技为基础的大规模经济建设战略部署,发布了支援内地工业发展的政策,简称三线建设和支内。上海机床厂对口支内单位是陕西省的汉中机床厂与宝鸡机床厂。曾听父亲说,当年厂里支援陕西汉中、宝鸡建设动员大会召开后,他积极报名,但因工作需要,最终没有被批准。根据支内政策,一旦批准参加支内,其本人与家属的上海户口均全部迁入陕西。如今想来,如果那时父亲奔赴陕西汉中、宝鸡参加三线建设,我现在就是陕西人了。但是,我的好多小学同学随同父母一起告别故土上海,在陕西生活、工作了大半辈子。至今我还清晰地记得,住在我家松花一村7号楼上的一位小学同学,其父亲和我父亲在一个部门工作。1970年3月20日,他们举家迁往陕西汉中机床厂支内。告别上海的那天,这位同学在父母的带领下来我家道别,那种难以言说的惜别之情,如今想来,依然令我难以忘怀。得知我们班级里有好几位同学即将和父母一起奔赴汉中、宝鸡,在班主任老师的倡议下,全班同学纷纷拿出自己的铅笔、练习本等学习用品赠送给这几位同学。分别的那天,大家一改原本嘻嘻哈哈的顽皮,默默地为他们系上红领巾。

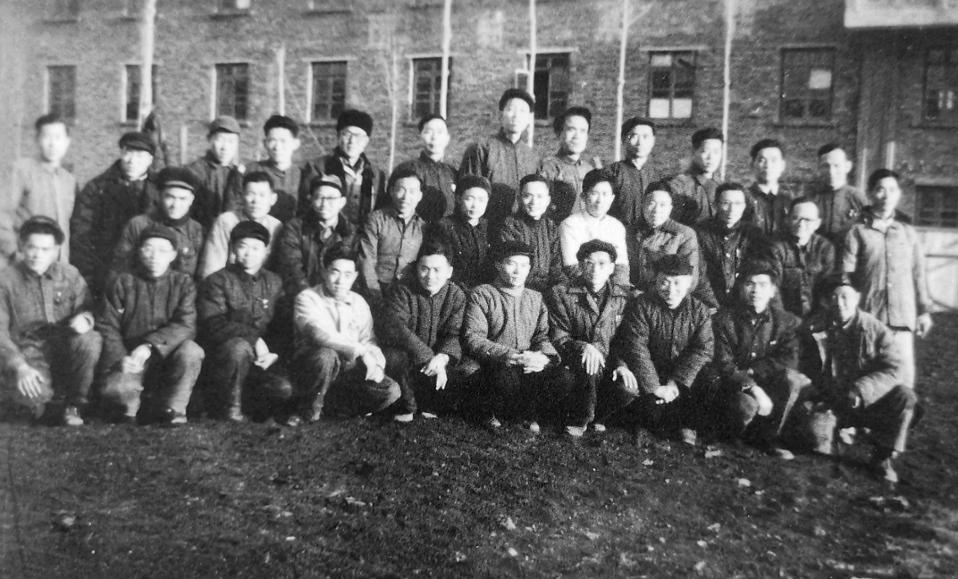

首批参加援建陕西汉中机床厂的干部职工

深秋时分,我应邀赴陕西汉中参加一个文化交流活动。活动结束后,我特意留下来多待了几天。到父亲曾经的同事和他们的子女支内至汉中工作与生活过的地方去看看,这是深埋在我心底的一个夙愿。那天,我在小学同学季兄的陪同下,踏访了由上海机床厂援建的汉江第一机床厂、汉江第四机床厂。1970年,十岁的季兄便随父母举家来到汉中支内。季兄的父亲是上海机床厂锻工车间的职工,他们全家也是1970年3月20号去汉中支内的。虽然现在他和女儿一家以及年迈的父母早已叶落归根,回到上海定居,但他和妻子大部分时间还是喜欢回汉中居住,他深情地说,汉中是他难以割舍的第二故乡。在他的陪同下,当我踏入汉江第一机床厂(现为汉江机床有限公司)、汉江第四机床厂(现为汉江机床铸锻件厂)大门时,顿时感到这两座工厂整个厂区布局、厂房构造,甚至厂区绿化的种植,简直就是拷贝了上海机床厂的一草一木,上机的Logo和汉机的Logo也是如出一辙的双胞胎。季兄说:“当年这两家厂从厂领导到工人全部都是上海机床厂过来的,一切都是按照上海模式建造的啊!”据汉江机床有限公司厂志记载,从1965年4月到1974年8月,上海机床厂先后有1100名干部职工内迁到该厂。虽然后来大部分支内职工退休后陆续回到了上海,或者辗转来到江苏昆山的汉江机床厂昆山分厂工作和定居,但也有相当一部分上海支内职工和他们的子女把“根”永远扎在了陕西的黄土地上。黄昏时刻,我徘徊在厂区内,走进那一幢幢曾经凝聚着上海机床厂支内职工辛勤汗水与心血的办公楼、车间,遥想当年那些上海父辈们热火朝天的工作场景,真是感慨不已。走着,走着,突然从不远处的家属区传来几声亲切的上海话,循着声音,看到一个遮阳棚下,坐着五六个年逾八旬的老太太在聊天。季兄告诉我,她们都是上世纪六七十年代跟随在上海机床厂工作的丈夫从上海支内到汉中的。听说我是从上海来的,她们纷纷聚拢过来,用一口流利的上海话诉说着曾经的人生往事。上海,对这些老人来说,依然魂牵梦萦。与我此次同行的上海知名摄影记者老朱,也是随在上海机床厂工作的父亲举家迁往陕西宝鸡机床厂,并在宝鸡工作、生活了几十年。当我们在汉中吃到一碗热气腾腾的羊肉泡馍时,他兴奋地说:“又吃到了家乡味道啦!”

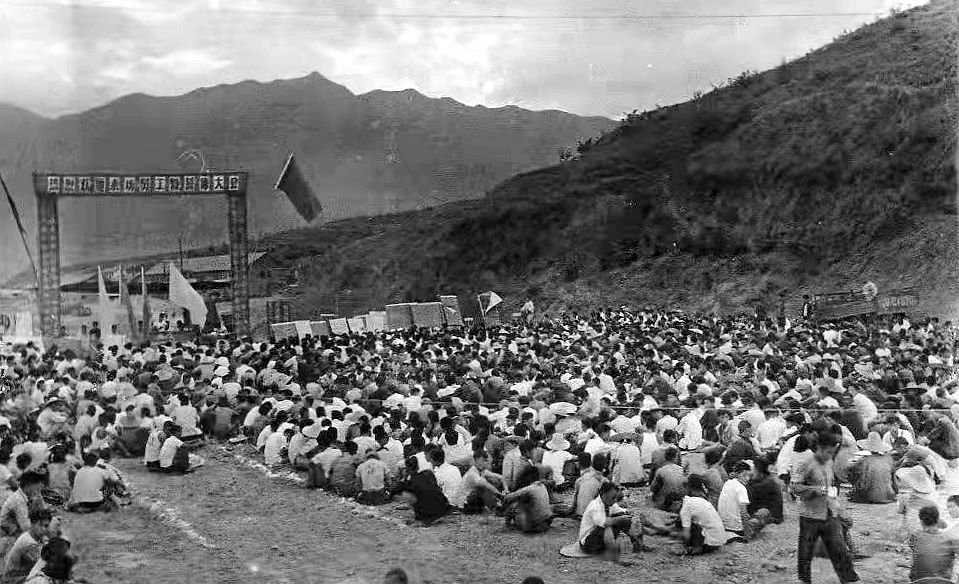

上世纪70年代上海机床厂职工奔赴陕西参加三线建设,受到当地群众热烈欢迎

上海机床厂支内干部培训当地职工

从1965年至1974年上海机床厂共有2498名干部与职工,响应国家的号召,克服家庭困难,发扬艰苦创业精神,毅然挥别大上海,从黄浦江畔奔赴秦岭脚下的黄土地,将他乡作为自己的故乡,为内地的社会主义建设贡献了青春与热血。如今,三线建设、支内虽然早已成了历史名词,但却深深地镌刻在从那个岁月里走过来的几代上机人的记忆深处。这些当年风华正茂从上海机床厂走出来的“上机人”,为能把自己最美好的年华贡献给国家的三线建设而无怨无悔。陕西汉江机床有限公司为庆祝该公司1969年至2009年投产40周年,曾经编印了一本纪念特刊。一位上海支内职工深情写道:“忆往昔,三线建设展宏图。上机支内,引沪上健儿逞英豪。独立自主,自力更生,奋发图强,创螺纹磨品牌。国庆献礼美名扬,精密火花佳话传。精益求精,诚实守信,滚珠丝杆,国内市场领风骚。”读来依旧是当年上机人为三线建设甘洒热血写春秋的激越情怀。

作者刘翔在陕西汉江机床有限公司门口留影

作者刘翔在陕西汉江机床铸锻件厂厂区内和一位跟随丈夫支内到汉中的老人共叙乡情

(以上照片均为本文作者提供)