法律解析

法律规定用人单位

必须为员工缴纳社保

劳动法专家何永强指出,日常劳动关系中所称的“社保”其实是社会保险费的简称,包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险,也就是大家常说的五险一金中的“五险”。

《中华人民共和国社会保险法》第五十八条规定,用人单位应当自用工之日起三十日内为其职工向社会保险经办机构申请办理社会保险登记。未办理社会保险登记的,由社会保险经办机构核定其应当缴纳的社会保险费。

何永强表示,根据该规定,缴纳社保是用人单位的法定义务。在劳动关系存续期间,用人单位应当为其员工缴纳社会保险,且三十日仍不缴纳社会保险费即属违法。而且,缴纳的起始期是从用工之日起,即包含试用期在内。

即使存在自愿放弃社保协议

也不具备法律效力

何永强分析指出,《劳动法》第七十二条规定,用人单位和劳动者必须依法参加社会保险,缴纳社会保险费。《社会保险法》第四条第二款规定:“个人依法享受社会保险待遇,有权监督本单位为其缴费情况。”

法律明确规定,为员工在工作期间缴纳社会保险的主体为用人单位,即用人单位必须以实际的劳动关系为基础、以用人单位的名义为劳动者缴纳社保费。不允许用人单位为了自身非法目的转移或委托其他单位以其他单位名义办理社保费的缴纳,这样的行为因违反法律的效力性强制规定而归于无效。

如果是因为劳动关系的转移而导致社保缴费主体的转移,也应当根据《劳动合同法》的相关规定,必须通过原用人单位与劳动者终止(解除)原有劳动合同关系,新的用人单位与劳动者订立书面劳动合同的方式进行,才具有合法性。

此外,如果存在用人单位让劳动者签署放弃社保的协议,一方面该协议侵犯了员工的合法权益,另一方面破坏了社会保障制度的根本,违反了社会保险法的强制性规定,侵犯了社会的利益。因此,即便用人单位与员工签订了《自愿放弃缴纳社保承诺书》也不具有法律效力,属于无效协议。劳动者离职时仍有权要求用人单位为其补缴在职期间的社会保险费。单位不同意补缴的,劳动者可依法申请调解、仲裁,提起诉讼。

工资发放主体不是核心

主要在于确认劳动关系

何永强提到,劳动报酬支付主体发生改变,并不必然导致劳动关系发生转移。劳动关系中,一般而言,劳动者出让劳动力,由用人单位支付劳动者劳动报酬。但实践中,也存在一些用人单位通过人事外包、派遣等方式代为支付的情形,这种情况下就会导致用人单位与支付劳动报酬发生分离的现象。

正因为如此,在《关于确立劳动关系有关事项的通知》中,并未将劳动报酬的支付作为确立劳动关系的根本特征。确立劳动关系需要围绕三要素,即主体适格、接受用人单位的用工管理、从事的劳动内容为用人单位业务组成,来进行综合判断。

社保达人张佶也表示,工资单上的报酬发放主体涉及多家公司并不是最为核心的内容,最重要的是要确定劳动者在这近十年间,他在每个时间段上的劳动关系分别是在哪家公司,因为法律并不禁止通过合法程序,做出类似于请另一家公司为本公司代发员工工资的行为。

劳动者在确认了自己各个阶段的劳动关系在哪家公司之后,如果对工资发放的主体有疑惑,可以让自己当阶段存在劳动关系的公司做出解释。公司如果能够合理地解释,是代发工资行为,或是两家公司之间存在劳务派遣关系,并且拿出合同等依据,那么才是合理合规的。

专家提醒:劳动者应注意这些事项

必要时为自己维权

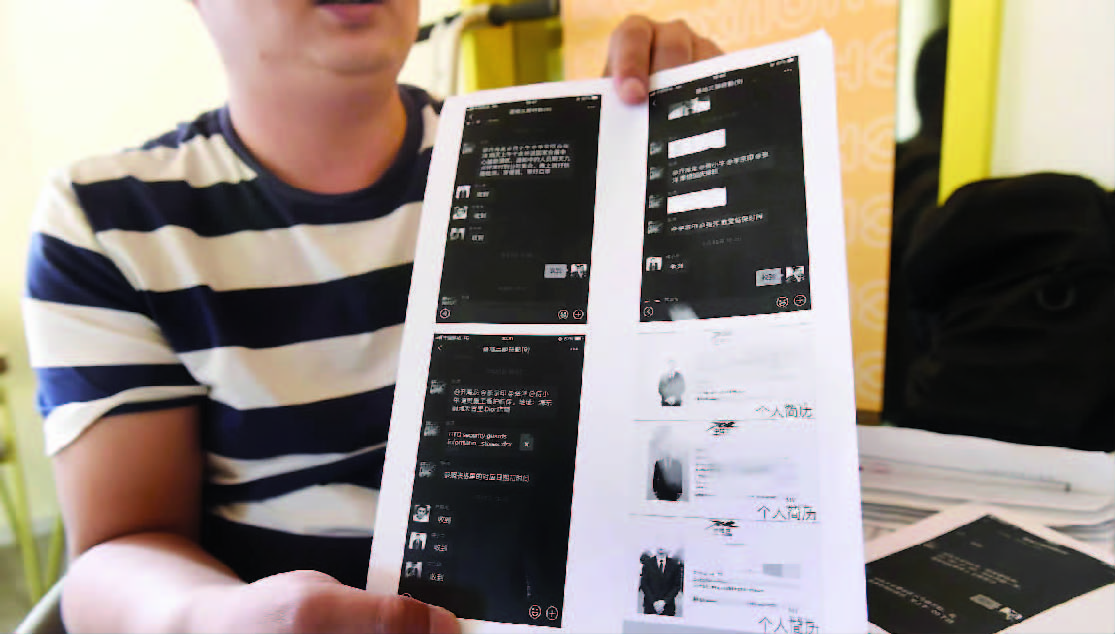

何永强强调,司法实务界认定劳动关系所依据的标准是原劳动和社会保障部发布的《关于确立劳动关系有关事项的通知》,即“用人单位依法制定的各项劳动规章制度适用于劳动者,劳动者受用人单位的劳动管理,从事用人单位安排的有报酬的劳动”“劳动者提供的劳动是用人单位业务的组成部分”。其中人身从属性是判定双方存在劳动关系的核心。人身从属性一般指劳动者服从单位的行政人事管理,包括:接受用人单位规章制度约束、服从用人单位指挥管理、接受用人单位指挥考核、用人单位有权决定奖惩等。劳动者在日常工作中应当注意保留相关的证据,比如考勤卡、工作证、工作邮件、微信工作群等信息。

何永强谈到,对于案例中张先生遇到的社保问题,其实每年社保机构都会邮寄上一年度养老保险个人权益记录单,记录单主要记载个人基本信息、缴费信息及账户情况等相关信息。如果劳动者因地址变更等原因无法收到养老保险个人权益记录单,也可以凭身份证到任意区的事务受理中心自助机上获取,甚至事务受理中心可以提供实时的缴费信息查询。一旦劳动者发现社保缴纳单位发生变更,或未缴纳,就可以及时向用人单位提出异议,或者向劳动监察部门反映情况。