近日,本报信访室接到曹先生的求助电话称,他所供职的上海享友家房地产营销策划有限公司(下称享友家)招聘时承诺周末双休且不加班,可他实际工作后却天天加班,且没有加班费,就连社保也是按照最低缴费基数在缴纳。“转正”前夕,他被公司哄骗,在解除(终止)劳动关系证明上签了自己的名字。当他感觉被骗再找公司理论时,公司却拿着这份证明表示:“是你主动离职,无论你找哪个律师都是输家。”无奈之下,他找到了本报寻求帮助。

记者调查:

招聘时称“不加班”,入职后加班成常态

7月1日,记者与曹先生取得了联系。曹先生称,饱受加班之苦的他从上家公司辞职后,于今年3月28日进入享友家,成为一名渠道经理。

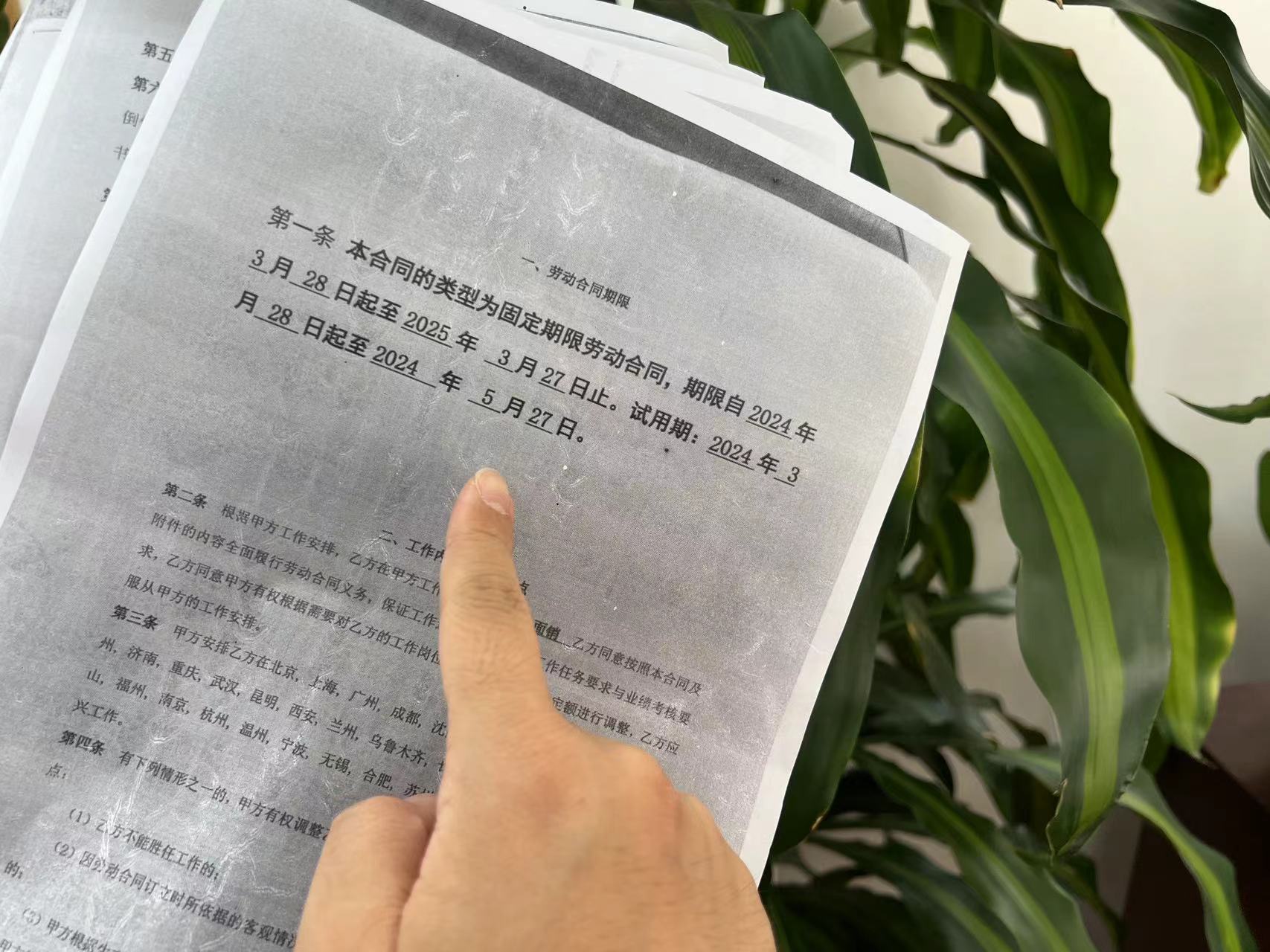

曹先生的劳动合同显示,他与享友家签订了一年的劳动合同,从2024年3月28日至2025年3月27日,试用期两个月,标准工时工作制。双方约定,曹先生依法享受国家规定的法定节假日休假及公司各类带薪休假,享友家也可根据工作需要安排曹先生加班,但必须安排曹先生调休或支付加班费。如果曹先生主动要求加班,则需报公司批准。在薪酬上,双方约定的工资标准为:底薪7000元,补贴1000元,另有绩效2000元。在计算加班工资时,以该月工资作为计算加班工资的日或小时工资基数。此外,劳动合同还补充规定了绩效考核要求,为每个月至少开一单。

曹先生满怀期待地前去公司上班不到一周,就感觉到公司实际情况与招聘时所称的“双休”“不加班”大相径庭。“天天加班,周末加班,节假日加班,还不给加班费!”曹先生向记者说道,“劳动合同里约定的绩效要求是一个月开一单,但是我们的蔡经理为了冲业绩,要求我们每个月要至少完成两三单。”

曹先生还说,员工长期被迫加班还体现在每天的上下班时间上。“蔡经理要求我们每天早到15分钟,即9:15到公司开会;每天晚上也要求加班一至两小时后才能下班。”

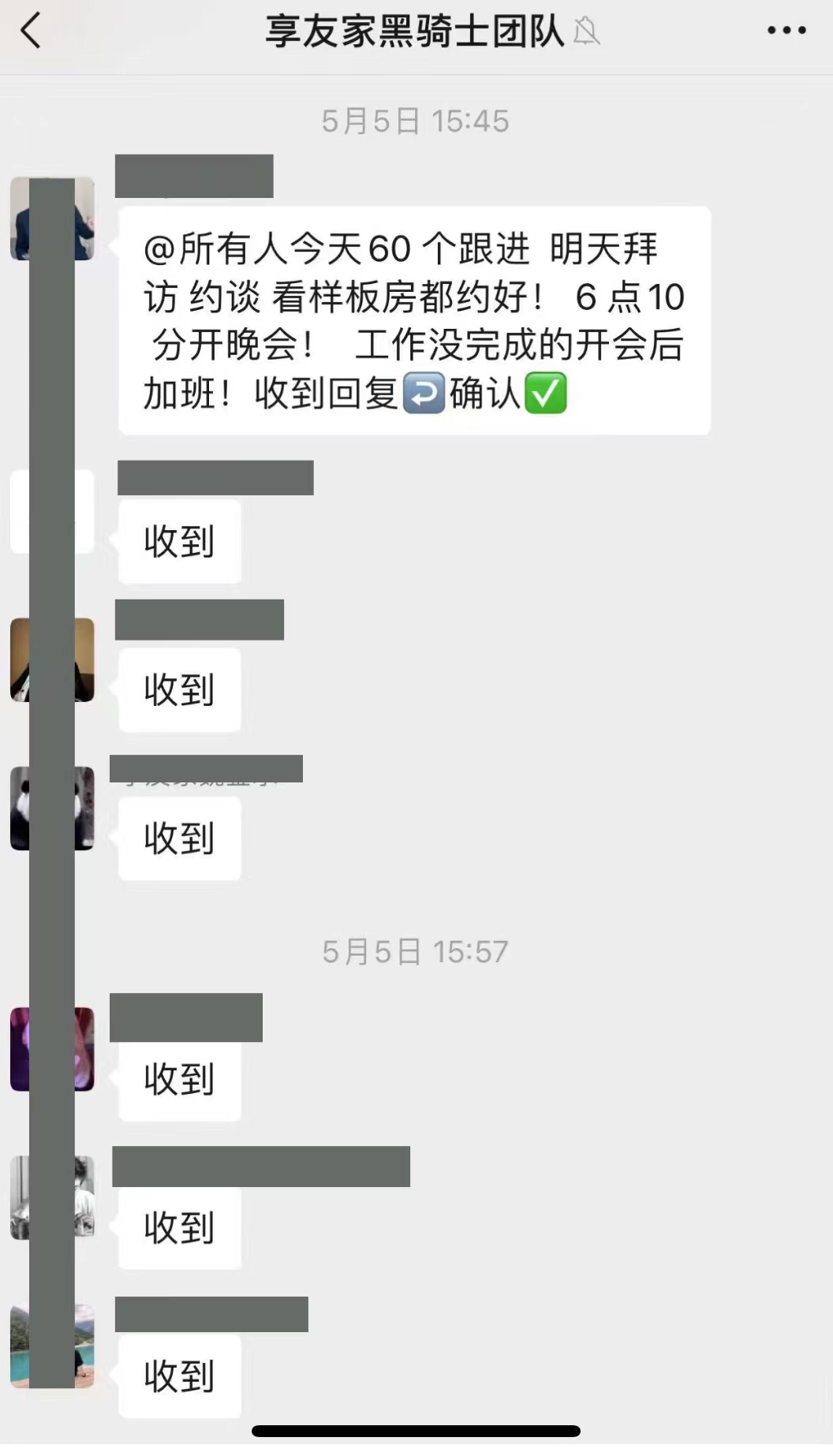

加班不给加班费,社保缴金不按实际工资缴纳

曹先生向记者提供了4月至5月期间的一些微信聊天记录截图。记者从他与蔡经理的聊天记录中看到,5月3日19:15,蔡经理通知曹先生次日早上开会,并要求他开完会再去拜访客户。而在另一个17人的微信群“享友家黑骑士团队”中,包括曹先生在内的所有销售人员每天会在群里发布自己当天的日报,以及次日调休及需要外出带人看房的报备。记者看到,曹先生在4月4日、5月1日、5月18日等多个法定节假日、休息日报送了当日的工作量。比如,曹先生在5月1日当天拨打了41个有效电话,分别约谈和拜访了1组客户,谈成了1位意向客户等。

当记者想进一步了解曹先生每日打卡上下班及休息情况时,他坦言,已于5月21日被公司辞退,他每天上下班时间、时长,包括加班天数、时长等信息已经无法导出。“公司把我辞退后,同步把我踢出了企业微信群,具体打卡信息已经查看不到,现在只有这几张上下班打卡截图。”曹先生说,“这两个月休息天数屈指可数,相当于做六休一,而且都是周一调休,由领导安排休息,不能自行决定,有时候上9天才允许我们休1天。”

曹先生表示,比加班更令他气愤的是,公司拒绝支付加班费。经曹先生初步统计,他入职不到两个月时间,累计在应支付三倍工资的法定节假日加班2天,在应支付两倍工资的休息日加班15天。但曹先生直到被辞退也未收到应得的加班费。

此外,曹先生还说,公司没有为他缴纳3月的“五险一金”,4月和5月份税前工资均超过1万元,“五险一金”却按照上海市社保缴纳基数下限7310元的标准来缴纳。

在公司发表不当言论,试用期结束前夕“被辞职”

5月19日,看到“友商”有了“新动作”,曹先生想着和同事们一起思考和竞争企业“撞客”的应对办法,便在群里发送了这么一段话:“这个月××公司找了银行合作出资,全额垫付客户的装修款,现在他们浦东的区域数据比我们多且精准,其他区域数据相差不大,浦东地区和××公司竞争,难度相对加大了一些。”没想到,本是好心好意为公司着想的一件事,竟成了他被公司辞退的导火索。“当天就被我所在的小组长告知,蔡经理转达了公司曹总监的意思,即他非常介意员工在群里将自己公司和其他公司作比较。”

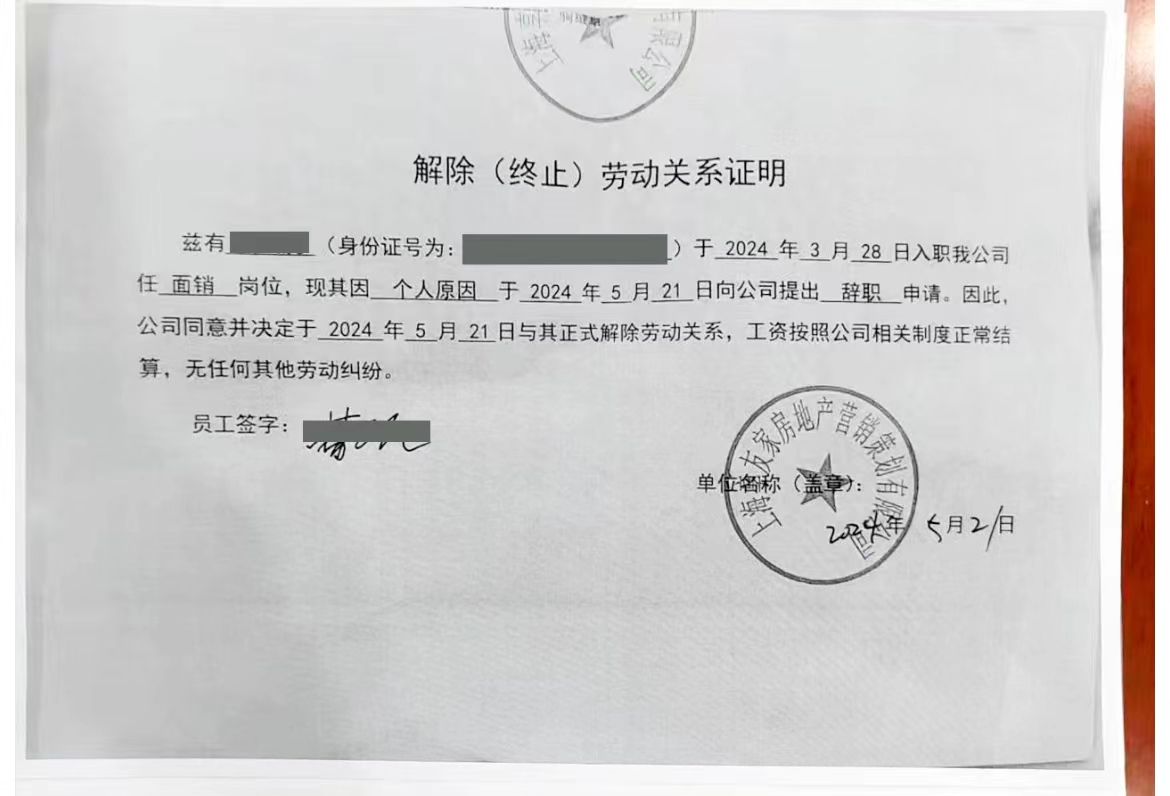

距离试用期满还有一周,5月21日,公司人事李女士在当天下午通过微信告诉曹先生,“这个事情不能在群里说,会影响到大家”,并把他叫到办公室,告诉他公司已经做出辞退决定,由于他的试用期不满两个月,所以辞退后没有补偿。随后李女士给了他一份解除(终止)劳动关系证明,要求他在上面签字。“我不懂劳动法,当时也没有据理力争,在公司哄骗下稀里糊涂签下了名字。”

5月23日,曹先生得知另一名没有开单的同事也被公司辞退,但得到了4000余元补偿金后,气不过的他给李女士打去电话质问。从曹先生提供的电话录音可以清晰地听到,李女士称因曹先生在试用期内业绩不达标、发表不当言论等原因,公司决定对其作出劝退处理。曹先生当即反驳说“我开了一单”,但李女士回复说,“你开了一单对公司来说是不达标的”,曹先生又质问“公司那些不达标的走了没有”,李女士回复“走了啊,我都在劝退”。争执中,李女士直接打断曹先生的发言,表示“那你申请劳动仲裁,没问题的。”

曹先生表示,劳动合同上写得清清楚楚,绩效标准为每月开一单。他在4月12日和5月6日分别开单成功,蔡经理均在群里发了喜报以示祝贺。此外,在一张印有24名员工名字的“享友家光荣榜”上,5月份曹先生的排名位列第13位。

6月7日,曹先生向长宁区劳动人事争议仲裁委员会提交了申请,要求享友家支付加班工资6678元以及违法解除劳动合同的补偿金3500元。

企业回应:

加班全凭自愿且全部给予调休

劳动者试用期内主动离职当然无赔偿

7月4日傍晚,记者来到位于长宁路上的享友家办公地点进一步了解情况,享友家的曹总监和蔡经理接待了记者。

曹总监一边让人事李女士拿出曹先生签过字的解除(终止)劳动关系证明,一边解释说,当时曹先生是在有摄像监控的情况下,主动签了这份证明。当记者提出能否出示相关录音录像时,曹总监表示拒绝。“作为成年人不可能不认字,(这份协议)总共三行半,无论你找哪个律师都是输家。”曹总监说,在曹先生两个月不到的试用期内,他和经理曾多次找曹先生谈话。最后一次谈话在5月21日前后,谈话内容并非是其自愿离职的事情,而是结合曹先生近期工作量不足的情况,要求他做好反省。谈话后,曹先生就自己主动提出离职。

蔡经理表示,曹先生离职当天是好聚好散地离开,还向其表示了感谢。曹先生是在离职后得知另一位离职同事拿到补偿才“跳起来的”。曹总监解释,拿到补偿的是一名过了试用期的正式员工,他虽因业绩不达标被辞退,但囿于其是正式员工,公司给予了一些补偿。

对于记者提出的绩效不合格的问题,公司未正面回复,始终强调“不是我让他离开的,而是他自己要离开的”。曹总监表示,公司劳动合同规定的绩效指标确实是一单,曹先生也达到了要求,但他的单子都是同事帮忙完成的,他没有独立完成订单的能力,且曾在半个月内带了4组公司最忌讳的高抵押客户到公司面谈。

至于不当言论,曹总监和蔡经理表达的意思与曹先生给记者所示的微信聊天截图有所出入。蔡经理认为,曹先生在微信群里说别的公司好,是在蛊惑人心。“即使情况如此,我也没有提及将其处理。”曹总监补充说道。

记者又提出了加班问题,曹总监表示,房地产行业周末和节假日加班谈业务在所难免,他们属于弹性工作制,没有硬性打卡要求。员工每次加班后,公司都会安排他们调休,节假日不会强制加班,员工不加班也不会扣钱。

针对曹先生所说“五险一金”不按实际工资缴纳,曹总监回复,公司是2023年刚成立的新公司,按照上海的有关规定,公司在次年的缴费基数可按照上海职工上年度最低工资标准的60%缴纳。

此外,对于曹先生提供的一段5月23日人事李女士和他的通话录音,曹总监表示,通话时间是曹先生离职之后,公司已和他无劳动关系,没必要回应。

最新进展:

享友家同意赔付曹先生1万元

曹先生同意撤诉

在本报的介入下,7月5日中午,曹先生与享友家就加班费和补偿金等问题达成和解。曹先生表示,享友家董事长蒋先生当天给他发消息称“晚上来拿钱”。

当晚7:30,曹先生从享友家拿到了1万元现金,并承诺,向劳动仲裁部门提出撤诉申请。

当晚8:30,曹先生通过微信向记者发来了从享友家拿回的1万元现金的照片,再次向记者表示了感谢。

律师点评:

遇到签名须审慎,证据意识很重要

上海市律师协会劳动法律委员会委员、上海知名律师事务所高级合伙人石先广律师接受记者采访时表示,很高兴看到本案能有一个相对圆满的结果,他同时想借本案提醒广大劳动者:

一、劳动者应审慎签名,签字前应看清文件内容。劳动者在用人单位提供的表单、协议等文本上签字时,应当充分留意相关条款的含义,避免在不利于己方或不是自己真实意思表示的文本上签字,否则,一旦落笔签名了,就可能处于被动的局面。就如同本案一样,曹先生在一个含有自己辞职意思的解除(终止)劳动关系证明上签了字,导致后面维权困难。对曹先生而言,要证明其签字时用人单位存在欺诈、胁迫、乘人之危的情形,可以主张该份文件无效,但这很难举证。此外,曹先生要想以“重大误解”为由主张撤销该文件,也非常困难。因为法律意义上的重大误解是指误解人因为行为的性质、对方当事人等对涉及法律效果的重要事项上存在错误认识,使行为的后果与自己的意思相悖,并造成较大损失。曹先生在含有自己辞职意思的解除(终止)劳动关系证明上签字确认,对辞职的法律后果是明知的,曹先生以自己不懂劳动法和在公司哄骗下稀里糊涂签了名,这不属于法律规定的“重大误解”类型,故不能适用“重大误解”撤销该份文件的条款。

二、劳动者应有证据意识,注意留存相关证据。加班费纠纷也是常见的劳动争议,劳动者主张加班费难获支持的原因多集中在不能举证加班事实的存在。《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释(一)》(法释〔2020〕26号)第四十二条规定:“劳动者主张加班费的,应当就加班事实的存在承担举证责任。但劳动者有证据证明用人单位掌握加班事实存在的证据,用人单位不提供的,由用人单位承担不利后果。”从上述条款可知,加班费纠纷举证遵循“谁主张谁举证”的原则,劳动者应就加班事实的存在提供证据,或者就相关证据属于用人单位掌握管理提供证据。因此,对于用人单位安排超时工作的,劳动者应注意留存相应的证据,如微信沟通记录、邮件沟通记录、考勤打卡记录、工作记录等等,以印证加班事实的存在,避免维权时拿不出有效证据的不利局面。