头图为吉志勇在进行大型冶金电机零部件尺寸的测绘 受访对象供图

近日,中国宝武集团各子公司14名高级技师通过层层筛选,获评特级技师。获评后,他们可享受正高职称待遇,将突破个人发展限制,提高社会地位,迈向一个更高的发展台阶。

据了解,自“五级工”拓展为新“八级工”,使工人成才具有更多可能性,未来更多人愿意留在一线、扎根一线、在一线成才。

一张等了20年的证书

金国平在成为特级技师之前,是中国宝武集团宝山钢铁股份有限公司(后称“宝山股份”)的一名电气设备技能大师。2003年,不到30岁的他就从中级工逐步跨过三个技能台阶,成为在公司和同行中有名的年轻高级技师。这期间,他只用了9年,而实现从高级技师到特级技师这一步的跨越,他说:“这张证,我等了20年。”

这20年来,他作为高级技师,一直扎根在炼钢电气设备维护保障的第一线。他领衔一线职工建设创新工作室,带领团队累计完成各类攻关改善课题近300项,取得专利、技术秘密等各类创新成果125项,为企业创收近2亿,而个人创效就达8700多万元。

与金国平一样,宝武装备智能科技有限公司(以下简称“宝武智维”)的电工技能专家吉志勇同样也等了十几年。他也是行业内的佼佼者,其自主创新完成的多项技术攻关项目在全国超过十家企业推广应用;独立研究的绝活《电机断轴非焊接接轴技术》使上百台冶金机器起死回生,修旧如新,个人为公司降本超5000万元。

记者了解到,宝武集团在多年的人才培养实践中也看到了工人对等级细分的需求,在“高级技师”职别上,在内部另增设“首席技师”和“技能专家”的职称,吉志勇早在2009年就评上了技能专家,拿的薪资和享受待遇也高于一般的高级技师。“新‘八级工’政策出台后,我们得到官方认可,相当于‘官宣’。”

特级比高级“特”在哪里

据宝武集团人才研究院相关负责人介绍,在看到新“八级工”政策出台后,集团就与国家人社部等相关部门联系,获取评选特级技师的资格。据他所言,集团内有13家子公司拥有评选技能人才的资格,但仅有3家可评选特级技师,获评后的特级技师将被全国范围内认可。

与金国平、吉志勇两位一样,记者了解到,本次获评的14位特级技师均长期工作在一线,且个个都是业内高手。

作为集团评出的首批特级技师,14人是万里挑一的佼佼者,评选过程也十分严格。据介绍,评审团成员包含宝武工程科学院多个领域的首席技术总监、每位候选人单位的人事经理、集团工会相关负责人等,他们从职业素养、专业能力、工作业绩等多维度对参选人员进行全面评估后打分。

“我们要求特级技师必须要在一线有着创新性的实践,即把科学学技术转化到一线生产中,同时能够帮助企业创新创造。”评委吕艳斌向记者说,每位获评的特级技师都名副其实,都是在技术技能革新、工艺流程改进、解决重大技术难题等方面具有高超技能、精湛技艺的高技能人才。

高技能人才的“春天”正在到来

成为特级技师后,14位特级技师将享受正高级工程师的待遇,同时享受疗休养等政策。最为直观的是,他们所在的子公司将对其进行相应经济补贴,“多劳者多得、技高者多得”从理想成为现实。吉志勇告诉记者,“在这个岗位奋斗了20年,想着自己未来还能继续向首席技师前进,感觉有了新奔头。”

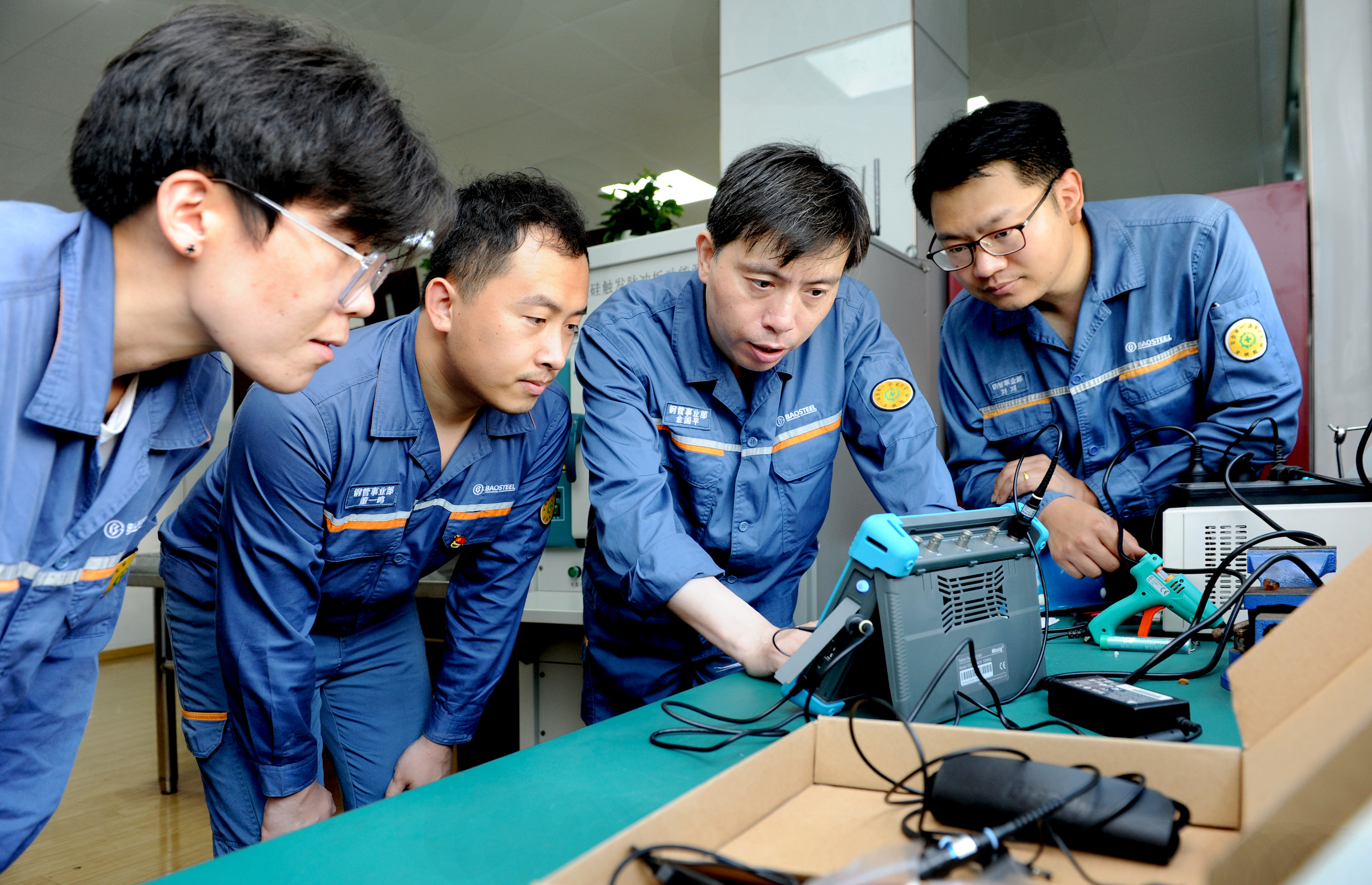

金国平给高技能梯队人员培训辅导波形测量仪器使用技能。受访对象供图

进行大型冶金电机零部件尺寸的测绘“从老‘八级工’制度,到‘五级’技能等级,再到如今的新‘八级工’制度,变化的不仅是数字,更是技能等级评价体系与标准。”宝武集团人才研究院相关负责人说,技能等级“链条”更长更完善,能够更加客观地反映技能人才的等级水平和职务岗位,为其职业发展打开了更广阔的空间,此外,该集团将督促各子公司建立与特级技师职业新等级序列相匹配的岗位绩效工资制,保障技能人才的获得感。

“在岗位上做了这么多年,又上一个新的台阶,是国家对我们的认可。”除此之外,金国平向记者坦言,这个政策更大的意义是对年轻人而言,打开了职业发展的又一扇窗——走进工厂、沉在一线。他认为,畅通道、提待遇,不仅是实打实的“优惠”,年轻人意识到只要干一行、爱一行、钻一行,就能有出息、得发展,更多年轻人走向这条路,技能人才队伍才会有源源不断的新生力量。

据统计,截至2020年底,全国技能人才总量超过2亿人,其中高技能人才总量已超过6000万人。但与我国经济社会高质量发展需要和技能人才工作实际要求相比,技能人才仍然缺乏,尤其是高技能人才更是供不应求。从这个角度来说,新“八级工”制度,和此前新修订《职业教育法》等举措的深层用意一样,都是完善和落实技术工人培养、使用、评价、考核机制,最终都是为了培养出更多适应时代需要的技能人才,鼓励更多劳动者走技能成才、技能报国之路。