无论是世界第一大港上海港清理“拦门沙”,还是中国南海“吹沙填海”,都少不了国之重器——耙吸挖泥船的身影。

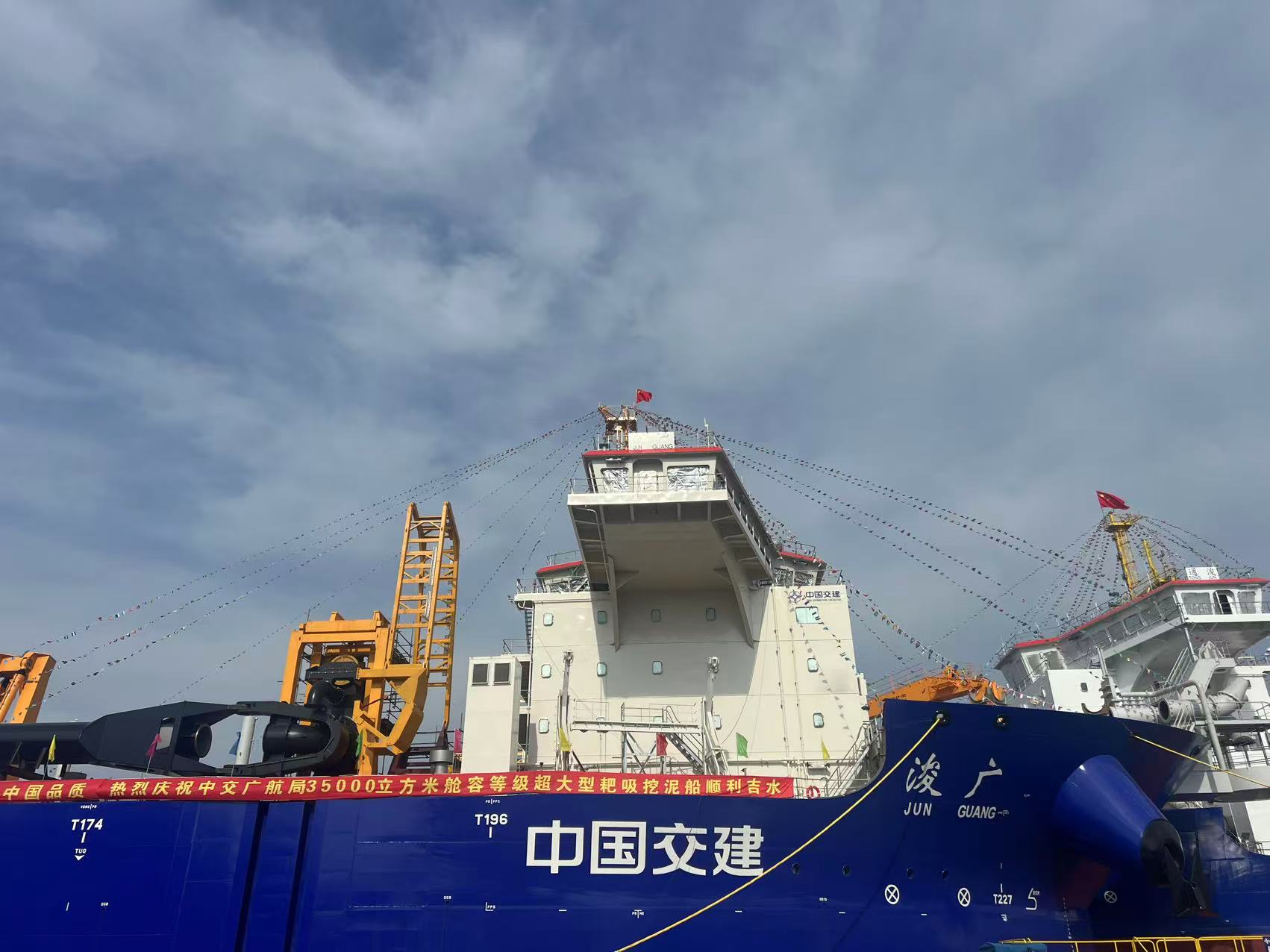

今天中午,伴随着一声汽笛长鸣,亚洲最大、世界领先的35000立方米舱容等级超大型耙吸挖泥船“通浚”轮和“浚广”轮在江苏启东成功下水。两船船长198米,型宽38.5米,型深18米,舱容35000立方米,最大挖深120米,能抗八级风浪,具备“强破土、大挖深、远运距、长吹距”等性能。正常施工环境下,船舶可在90分钟内将泥舱全部填满,相当于把一个标准足球场填高5米。

两艘挖泥船全部由我国自主设计研发建造,彻底打破了国外对大型耙吸船建造和智能疏浚技术的长期垄断,书写了新时代的中国“船”说。

喝着咖啡,轻点鼠标即可完成疏浚任务

挖泥船突破技术封锁实现自主创新

1937年,中交上航局的前身浚浦工程局从德国引进了中国第一艘万吨级自航耙吸式挖泥船“建设号”,奔忙于黄浦江航道的疏浚中。直到20世纪60年代,中国在港口建设和河道疏浚方面仍然依赖进口的绞吸式挖泥船。彼时的中国,受限于自身技术短板,国外企业不仅漫天要价还进行技术封锁,我国处处陷于被动。

中国疏浚人并未因此退缩,从组建主攻挖泥船船型开发设计小组开始,毅然踏上了自主研发大型耙吸疏浚装备的艰难征程。2007年,我国首艘自主设计建造的“争气船”——万方级大型耙吸式挖泥船“新海虎”轮问世,自那以后,我国自主研发技术的日益成熟,一系列大型装备接连登场。

从“建设号”到“新海虎”轮,再到“通浚”轮和“浚广”轮,如今,中国已实现了从整船进口到国内自主设计建造的历史跨越,技术不再受制于人。中交疏浚集团副总裁、高级专家张晴波在接受《劳动报》记者采访时表示,设计建造这对“疏浚双胞胎”,他们攻克了很多“卡脖子”难题。“就拿我们完全自主开发的智能疏浚系统来说,人工智能和疏浚机理相结合,使两船实现了‘一键疏浚’和能效智能优化,就像马路上能自动适配不同道路的自动驾驶汽车一样,智能疏浚系统能适应不同的水域和施工作业场景。”

张晴波告诉记者,以前,疏浚作业需要大量人工操作,不仅效率低,而且容易出现误差。现在,由1名船员便可完成所有航行和施工任务,真正实现了疏浚作业的全自动控制。他举了一个形象的比喻:“今后,作业人员可以像写字楼里的白领一样,坐在操作室内,一边轻松地喝着咖啡,一边注视着屏幕上的关键参数,适时轻点按钮,即可独立完成以往复杂的疏浚任务。”

船舱里开启技能大师培训课

将误差精准控制于0.5毫米内

耙吸挖泥船的成功下水,离不开一大批为铸造国之重器默默奉献、技能精湛、素质过硬的工匠人才,技能大师工作室负责人、上海振华重工启东海洋工程股份有限公司总装部机电车间主任沙胜红就是其中的杰出代表。

作为一名设备安装的行家,沙胜红主要负责此次超大型耙吸挖泥船机电设备的安装、调试工作。“这对堪称‘海底吸尘器’的耙吸挖泥船,相比于上一代大型耙吸船,性能有大幅度的提升和超越,在这个‘钢铁巨兽’里安装舱内泵、耙臂吊架等设备,是一项技术密集型工作,安装精度要求达到了‘毫米级’。”

水下泵吊架组件整体重量达236吨,为了确保吊架与底座的同轴度误差控制在0.5毫米内,沙胜红摒弃经验主义,借助三维模拟吊装反复推演,不停琢磨、总结经验,带领技能大师工作室成员制定了多套优化对接方案,并现场开“小灶”,把最好的方法毫无保留地传授给大家。在实际施工过程中,他又和团队成员日夜坚守岗位,利用激光测量仪器进行实时监控,确保每个部件的安装位置精确无误。在严苛的工艺管控下,团队最终实现了一次性精准对接,不仅满足了图纸规范要求,避免因安装偏差导致的局部磨损加剧,更为整个项目的顺利进行奠定了坚实基础。

据记者了解,“通浚”轮和“浚广”轮由中国交通建设集团有限公司投资,中国船舶集团有限公司第七〇八研究所研发设计,上海振华重工启东海洋工程股份有限公司建造,预计最快于今年年底完工交付。