在中国石化上海石化股份有限公司涤纶部,包旭涛的名字曾与“企业管理副主任师”的头衔紧紧相连。但熟悉她的人都知道,那只是她人生的一半。另一半,在红纸、剪刀与图案交错的世界中,延续了三十多年。

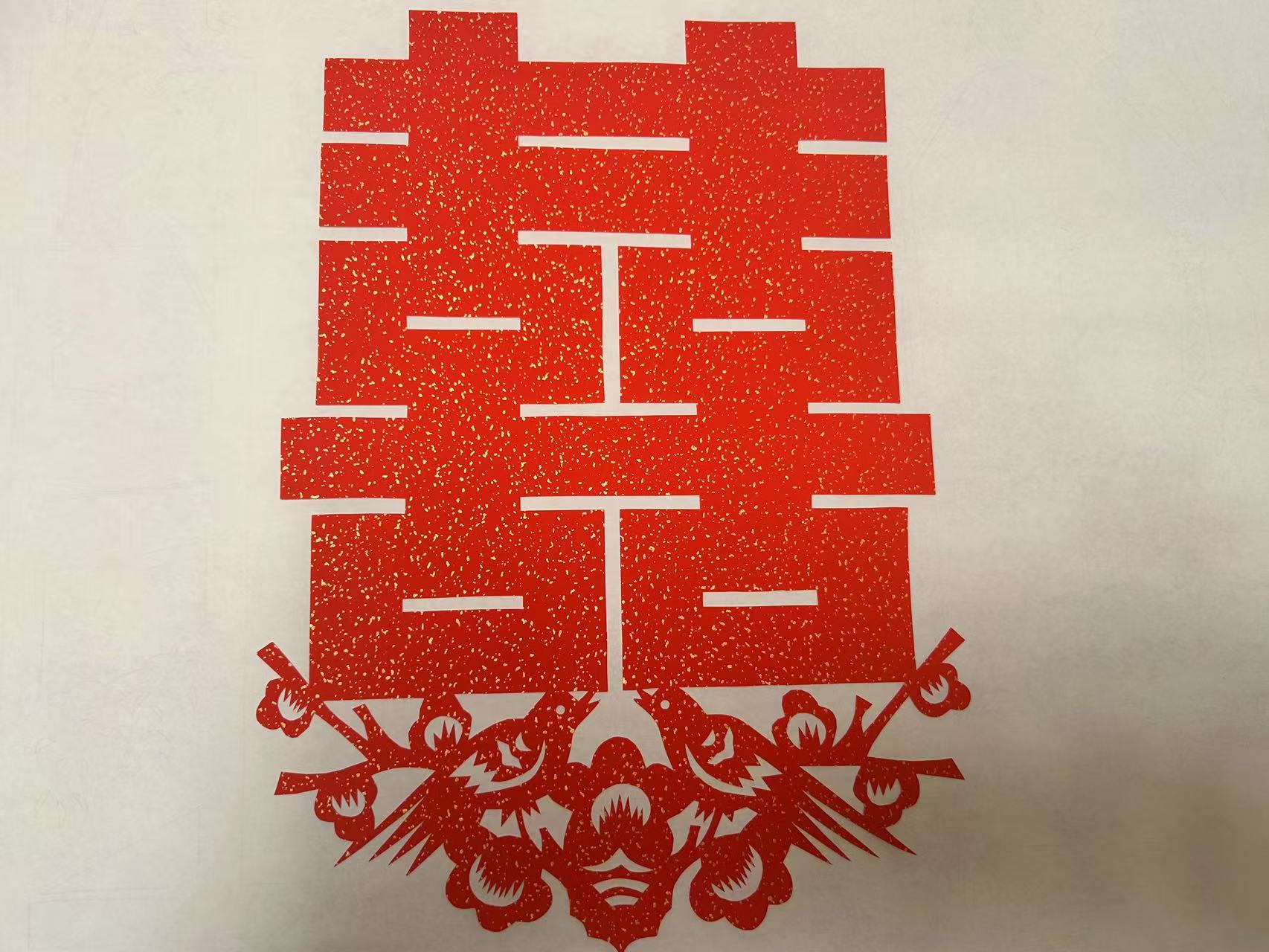

上世纪90年代初,婚礼少不了贴“囍”字,门窗、橱柜、电器上都要贴。但这看似轻巧的一张纸,在当时并不便宜,一个家庭往往要用上五六十张甚至七八十张,累积下来也是一笔不小开销。

作为团干部,包旭涛一方面想为新人送上一份特别的礼物,另一方面也希望能替职工们省下一笔钱。于是她主动请缨,亲手为每对新人剪“囍”字。

那时信息闭塞、材料稀缺。为了找合适的样稿和红纸,她专程从金山石化乘车数小时赶到城隍庙。在剪纸摊前,她用随身携带的笔和纸,一笔一划临摹图案,回家后反复琢磨构图,练习剪刻。她回忆:“那时候没什么现成图纸,都是靠眼睛看,靠手画,一点点摸索出来的。”

就这样,一张张“囍”字在她手下成型,也“剪”出了她剪纸人生的起点。

一个“囍”字在包旭涛的手中千变万化,她将莲花、鸳鸯、祥云、双喜鸟等传统元素融入其中,有的甚至巧妙地嵌入新人姓名或吉祥语。每一张都如一件小作品,被许多人当作婚礼纪念珍藏,甚至装裱留念。至今,她已累计剪出十万多张精致“囍”字,从未收取一分钱,只收一份喜糖——几颗糖果、一小包巧克力。“我从来没想过靠这个赚钱,这是一种情分,是我送出去的祝福。”她说。

近十年来,包旭涛不再满足于“囍”字的千变万化,开始尝试更丰富的题材与构图。她剪“金山滨海新城”的城市风貌,也剪街道建设、民俗风情和社区变迁;剪四季节气、生肖祝福,也剪心中所念的温情画面。

为进一步提升技艺,退休后的她还自费前往各地参加剪纸高研班。最近的一幅得意之作《福蛇迎春》,是在国家级工艺美术大师刘延山的指导下创作完成的。她系统学习图案构思、元素搭配与结构布局,从创作理念到剪刻技艺全面提升,不断迈出原创的步伐。

数十年如一日,包旭涛每天晚上六点半准时“开工”,围着桌灯一坐就是四五个小时,一直剪到夜里十一点多。在这一方小桌前,她剪出了岁月的温度与时代的花纹。“只要一拿起剪刀,我就能安静下来,那种专注让我感觉自己还年轻。”

如今的她,常走进社区、学校、敬老院,带动起一批批剪纸爱好者。更令人动容的是,她将老年大学讲课所得的一千多元报酬悉数捐出,用于探望困难学员,为大家购买剪纸材料;她还时常动员班级学生前往消防队、敬老院义务授课,赠送窗花。

“剪纸不只是剪图案,更是一种表达。”包旭涛说,生活可以朴素,但精神一定要丰盈。而她剪刀下显现的,正是一个个灵动生长的精神世界。