【编者按】老龄化叠加“就医难”困境,陪诊师作为“临时家人”正成为城市刚需。劳动报深入一线调研发现,这份以温情填补老龄化社会公共服务缝隙的新职业,既承载着上海568万老人“医有所依”的迫切期待,也面临着职业定位模糊、权益保障不足的成长阵痛。从物业跨界到养老机构布局,各方涌入陪诊市场,呼唤专业标准与监管规范。即日起劳动报推出“蹲点陪诊师”系列报道,通过行业生态扫描,呈现这一新兴职业诞生的社会价值,也聚焦其身份合法性、服务边界、培训体系等核心议题,试图为这个“带着温度出生”的行业探寻可持续发展的现实路径。

周一的午后两点半,阳光洒在上海东方医院门诊大厅的玻璃幕墙上,折射出熙熙攘攘的人影。记者与陪诊师夏春露一同,在医院门口等待当天的客户——80岁的徐阿婆。

作为新兴职业,陪诊师为独自就医困难的患者提供陪伴服务,夏春露便是其中一员。近日,记者全程跟随她,体验陪诊师的工作日常,深入了解这一职业的真实面貌与行业生态。

抢号门道:熟知沪上医院放号规律

“徐阿婆你好,我是你今天的陪诊师小夏,听说你膝盖不太好,需要给您借一个轮椅吗?”刚接上徐阿婆,夏春露习惯性地提了提双肩包,这个动作能让她更顺手地去搀扶老人。在过去三年里,她已记不清有多少次这样站在医院门口,等待那些需要帮助的身影。

上个周四,徐阿婆的女儿在“浦老惠”平台下单了陪诊服务,夏春露在接单后,例行提前联系了徐阿婆,询问是否有其他需求。“徐阿婆指名想要看东方医院中医内科的王毅兴副主任,但是热门专家号源紧俏,王医生的号早已售罄,无奈之下,我们协调后挂了其他专家的号。”

小夏与徐阿婆。劳动报记者贡俊祺 摄影

不过幸运的是,夏春露凭借丰富的经验,养成了不定时刷新挂号页面的习惯。果不其然,第二天中午她发现有人退号,迅速抓住机会,为徐阿婆“捡漏”成功。

夏春露告诉记者,每个医院的放号时间和规则都不一样,比如东方医院专家号提前28天,早上6点半放号,中山医院则是提前21天,早上10点放号。“我不仅要熟知这些规则,还要时刻留意号源动态,争取帮患者挂上心仪的号。”

此次徐阿婆就诊被安排在当天第十二批次。夏春露告诉记者,若是能约到靠前的批次,能大大减少患者的等待时间。“所以尽可能预约早上的号。”这份看似简单的抢号工作,背后是陪诊师对医院规则的深入了解,以及为患者着想的细致心思。

暖心陪伴:提前踩点找到最短的步行路线

接上徐阿婆后,夏春露首先拿出了一个文件夹,将徐阿婆的医保卡、就医记录册、正在服用的药物等就医相关的个人物品放了进去。“把所有物品放一起,方便就医过程中拿放,不然找起来多少有些浪费时间。”

夏春露在人工窗口付挂号费。劳动报记者贡俊祺 摄影

由于徐阿婆要求现金支付挂号费,因此夏春露安排徐阿婆坐下休息后,需要前往人工挂号窗口排队支付。“我们一般不能给客户垫付,一方面有时候金额过大可能上千,另一方面也可能碰上老人忘记还钱的情况。”

付完挂号费,夏春露将找零还给了徐阿婆,并告诉她花费金额。随后,她搀扶起徐阿婆熟练地走上自动扶梯,来到了位于3楼的中医内科候诊区。记者发现,这段三五分钟的路程,几乎走得是最短距离,没有绕一点路。

此时是14:50,叫号系统正叫到第十个批次,意味着至少需要40分钟的等待。

候诊期间,记者询问起夏春露,是否已经对这些医院的科室熟门熟路了。“其实也没那么夸张,是我提前半小时先过来摸了一趟路线。”原来,她在约定好的时间前半小时便先来到东方医院,找到了中医内科具体位置。“如果老人要坐轮椅,我还记住了另一条坐电梯的最短路线。”

夏春露带徐阿婆坐自动扶梯。劳动报记者贡俊祺 摄影

“阿婆,你之前在其他医院做过针灸啊?效果怎么样,除了膝盖还有其他地方不舒服吗?”等待过程中,夏春露亲切地向徐阿婆询问膝盖疼痛的时长和症状变化,为后续向医生描述病情做准备。同时,她还拿出老人的就医记录本查看。“你的记录本快用完了,记得回去之后让你女儿帮你换一本新的。”短短几句问候,瞬间拉近了与老人的距离。

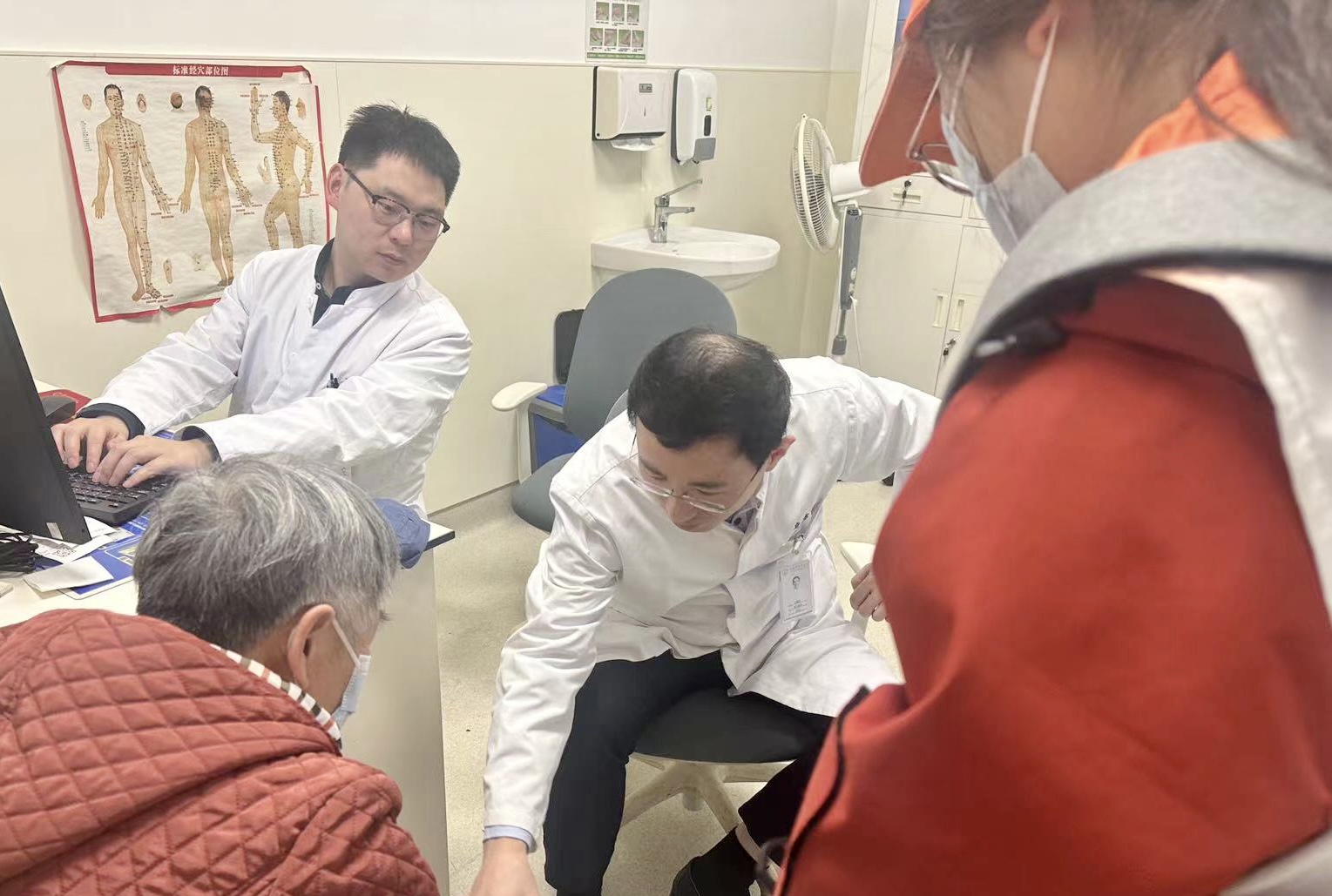

15:55,轮到徐阿婆就诊。夏春露陪同老人走进诊室,向王医生详细介绍病情,包括之前的就诊记录和近期症状。王医生仔细检查后,给出初步诊断,并当场给徐阿婆进行了针灸治疗。

王医生告诉夏春露,老人这个情况不是一次针灸就能治好的,最好能连续来针灸一段时间。“今天我开点中药,回去先吃起来看看效果。”随后夏春露详细询问了王医生的专家门诊时间以及王医生学生的门诊时间,有利于安排下一次挂号策略。

徐阿婆就诊中。劳动报记者贡俊祺 摄影

走出诊室,夏春露带着徐阿婆前往一楼缴费拿药。“中药是你自己家里煎还是让医院代煎呀?代煎的话阿婆你给我写一下你家的具体地址。”在徐阿婆表示要代煎中药后,夏春露又问徐阿婆拿了些现金,再次来到人工窗口缴费。

随后,夏春露让徐阿婆等在大厅座位上,自己来到拿药窗口,填写代煎中药的地址。

“什么?要先到对面缴费才能拿药啊?”记者注意到,隔壁窗口一位老人,因不清楚要先缴费再拿药的流程,在两个窗口间来回奔波,浪费了不少时间。

“别说老人了,很多年轻人都不太熟悉医院的具体流程,要是再碰上验血、拍片等流程,更加麻烦。”而夏春露凭借专业经验,避免了徐阿婆遭遇同样的困扰。

职业洞察:温暖背后的压力与责任

16:30,陪诊服务结束。夏春露送徐阿婆上了其女儿叫的网约车,在与其告别时,还不忘告知明天会联系老人,跟进中药配送情况。之后,她便着手确认第二天的订单。

夏春露说,目前陪诊师的接单渠道主要有线上和线下两种。线上通过陪诊服务平台接单,线下则依靠熟人介绍和社区宣传。客户下单后,陪诊师要第一时间了解患者情况,制定陪诊计划,包括预约挂号、规划路线、准备材料等。

在与记者交流时,夏春露脸上虽有疲惫,但更多的是满足。“这几年陪诊过程中,我陪伴过形形色色的患者,能帮他们解决就医难题,我觉得特别有意义。”

夏春露送徐阿婆上车。劳动报记者贡俊祺 摄影

但陪诊师这份工作并非一帆风顺。夏春露分享了一次同行的经历:在中山医院陪诊时,一位肝肿瘤晚期患者见面仅五分钟就身体不适。幸好医院急诊室距离较近,医生迅速将患者送去抢救,可最终还是没能挽回生命。“当时情况特别危急,好在有家属陪同,不然很难处理。见面五分钟老人就去世了,要是碰上难缠的家属很难说得清。”这件事让夏春露深刻认识到陪诊工作也存在一定的风险性。

“从以前说起陪诊没人知道这是做什么的,到现在做陪诊工作的人越来越多,市场需求也在变大,变化特别明显。”职业爆火后,夏春露和同行们也感受到了“危机”。

“比如,陪诊现在到底算不算个职业呢,我看新闻说好像还不是,还有人觉得陪诊就是黄牛,我们接单类似外卖小哥,但各方面保障也还不到位。”

夏春露的担忧不无道理。

目前,陪诊师未被纳入国家职业分类大典,行业缺乏统一规范和标准,准入门槛低,导致从业人员素质参差不齐。部分人甚至打着陪诊的幌子从事“黄牛”活动,扰乱医疗秩序。

正如夏春露所说,目前陪诊师劳动权益保障不足。多数陪诊师以个人身份承接业务,与客户是简单的劳务关系,没有签订正式劳动合同,缺乏社会保险,在面对意外和纠纷时处于弱势地位。另外,由于陪诊服务涉及患者隐私,少数客户对陪诊师的信任度可能不高,担心隐私泄露和服务质量问题。

“但我还是看中这个工作前景的,在一次次陪诊中,我感受到了病人对我的需要,他们的肯定让我的坚持变得更有意义。”夏春露挥手和记者说再见,转身走进地铁站,明天,她将再次奔波在医院里,用专业陪伴为病患带去安慰。

头图为夏春露陪伴徐阿婆聊天。劳动报记者贡俊祺 摄影